1930年初春,一个私人学术团体在北平宝珠子胡同7号一间民房中悄然成立。这个小团体是那么不起眼,门口没有挂牌,屋内只有三张桌子、几把椅子,每天上班的只有三人。因为太不起眼,它竟连个成立仪式都没有,以至于后世学人为它是1929年成立,还是1930年成立争论不休。它就是在中国学术界影响深远的中国营造学社。

中国营造学社成立之前,西方建筑学者认为,“世界建筑史”的主干是希腊、罗马,近现代欧洲各国建筑是从这一主干发展而来的,而中国、日本等东方建筑则是一些没有细节的小枝丫,不在“文明”主线上。中国营造学社成立之后,中国建筑学人凭自己高超的现代学术素养和对传统文化的热爱,重新发现了中国传统建筑独立于西方建筑的独特体系。

中国营造学社虽然只存续了短短十几年,中间还经历了抗日战争的离乱,但所取得的学术成果和所展现的中国学人风骨,却是取之不尽的精神财富。

发现《营造法式》 1919年2月,赋闲两年多的朱启钤接受大总统徐世昌的任命,出任南北和谈北方总代表,前往上海与南方军政府进行和谈。 提到1919年,人们多会联想“五四运动”,而同年2月至5月在上海举行的“南北和谈”却少有人提。随着第一次世界大战的结束,在世界范围内,人们对和平的渴求日盛。不仅国内有识之士呼吁南北双方罢兵停战,实现统一;欧美各国也呼吁北京政府与南方军政府进行和谈。

民国初年,朱启钤曾担任过北洋政府的五任交通总长和三任内务总长,但由于裹挟进袁世凯称帝的乱局,不得不退出政坛。此时,他接受徐世昌任命,大有重涉政坛的意味。和谈进行得并不顺利,陕西督军陈树藩拥兵自重,拒绝政府的停战令。朱启钤感到颜面尽失,递出辞呈,5月份和谈破裂了。

朱启钤自此退出了政坛。不过,连他自己都没有想到的是,和谈期间的一个小插曲,为他的人生开启了另一个舞台——他在南京江南图书馆偶然发现了北宋李诫的著作《营造法式》。

今天,《营造法式》的大名远扬,但能说清楚它内容的人不多。梁思成先生在《营造法式注释》中定义:“《营造法式》是北宋官订的建筑设计、施工的专书。它的性质略似于今天的设计手册加上建筑规范。”东南大学建筑学院教授潘谷西在《营造法式解读》中进一步阐释,《营造法式》实际上是北宋政府用来做建筑工程预算和质量控制的书。更有甚者戏称它是北宋年间的“ISO9001质量保证体系”。

许多人认为,宋代是中国古代文明发展的巅峰。这一时期,中国无论在文学、艺术、科学、经济,还是建筑领域,都取得了辉煌成就。从《清明上河图》上,我们便可直观感受到北宋东京汴梁的繁华。然而,随着城市建设的发展,北宋建筑业的弊端也日益凸显。一些负责工程的官员在开工前多估工料,施工中偷工减料,完工后又谎报结余,邀功请赏。

为了杜绝工程腐败,宋仁宗曾经要求有关部门拿出一个监督工程质量、控制预算的办法。显然,有关部门所给出的“办法”并不成功,工程中虚报冒估、偷工减料的行为仍十分猖獗。据《宋会要辑稿》记载,在宋神宗熙宁二年(1069年)修建感慈塔的工程中,主管部门预估用工达34万余工,朝廷派人重新做预算,结果只需原估数的五分之一,可见水分之大。

有鉴于此,宋神宗敕令编纂一套《营造法式》加强对各项工程的控制。然而,第一套《营造法式》编写得很不成功,根本无法起到控制工料的作用。直到二十多年后,李诫接手了《营造法式》的编写工作,这部巨著才得以完成。

李诫出生于官宦家庭,儿时随父亲在西安、成都、洛阳等历史名城生活的经历,使他对建筑设计很感兴趣。哲宗元祐七年(1092年)李诫开始在将作监(主管土木建筑工程的机构)供职,主持营建过朱雀门、九成殿、太庙等大工程。

传统文人、士大夫眼中,营造技术是工匠们的事情,他们不屑于了解,更没兴趣研究。

李诫却是一个例外,在编纂《营造法式》的过程中,他不仅研究了《考工记》《唐六典》《墨子》等古籍,而且十分注重收集工匠们在实际操作中的经验和总结。《营造法式》全书共收材料3555条,其中90%以上都来自“工作相传,并是经久可以行用之法”。

《营造法式》最初刻于崇宁二年(1103年)。可惜,这个版本在靖康之难中被金人焚毁了。绍兴十五年(1145年),南宋朝廷在江南稳住局面后,秦桧的妻弟、任平江知府的王唤重刊了《营造法式》。

《营造法式》对后世的影响很大。建筑史学家研究发现,元代水利工程技术中关于筑城部分的规定几乎和《营造法式》的规定完全相同,清代工部《工程做法则例》也从中吸收了很多内容。

明清时期,《永乐大典》、天一阁藏书楼、钱谦益绛云楼等公私收藏机构都收录收藏了《营造法式》的抄本。1907年,两江总督端方建立江南图书馆时,曾收购晚清四大私人藏书楼之一——钱塘丁氏“八千卷楼”。于是,八千卷楼收藏的《营造法式》(即丁丙八千卷抄本)入藏江南图书馆。

如此说来,《营造法式》其实并未失传,只是一直作为一本普通古籍束之高阁,无人研究,大有明珠暗投之感。直到朱启钤无意间发现了它,才如获至宝。

历代收藏和抄录过《营造法式》的人不少,为什么只有朱启钤能够慧眼识珠,发现它的价值呢?这与他的人生经历密不可分。

朱启钤 朱启钤虽是读四书五经的传统文人,但并不是“一心只读圣贤书”的书呆子。他特别擅长实干。朱启钤幼年丧父,在外祖父家长大,因此锻炼出非凡的办事才能。15岁时,他就被外祖母指定协办外祖父丧事。他的姨夫——晚清重臣瞿鸿机看上了他的实务才能,一直将他带在身边。通过瞿鸿机,朱启钤结识了袁世凯、徐世昌等许多清末民初的政坛大佬,并很快得到他们的赏识。

曾在朱启钤晚年担任过他秘书的刘宗汉分析,朱启钤的第一段婚姻,为他打开了一扇通往新世界的窗。17岁时,朱启钤与年长自己两岁的陈光玑结为夫妇。陈光玑幼年曾随叔父陈远济出使欧洲,直到10岁才回国,她为年轻的朱启钤带来许多异域见闻。同时,朱启钤也从陈元济留下的书中吸收了不少新思想。朱启钤虽然没有留过洋,但思想很开明,特别乐于吸收西方的先进理念。

1910年,朱启钤被任命为津浦铁路北段总办,筹建济南黄河大桥。晚年,他曾对来访的小同乡牟应杭说,自己对古建筑学的兴趣,就是从研究建桥工程开始的。“因为他的父亲是一次在泯河过跳磴时落水死的,他对此十分悲痛,决心要探讨建桥工程。”

从此,朱启钤与建筑学和市政建设结下了不解之缘。民国初年,在北洋政府担任内务总长的朱启钤,对北京城进行了大刀阔斧的改造。他打通了东西长安街,拆掉了造成拥堵的正阳门瓮城,疏通城内沟渠,为光秃秃的马路种上行道树,还规划建设了香厂新市区……北京城在他的主持下,完成了从封建都城向近代化城市的第一次转身。在这一过程中,朱启钤也对中国古建筑有了更深层次的体悟。

成立中国营造学社

朱启钤虽然具有超出常人的眼光,但是在发现《营造法式》之初,并没有充分认识到这本书的价值。翻阅《朱启钤自撰年谱》不难发现,他甚至没有记录自己发现《营造法式》这件事。直到两年后的1921年,朱启钤代表徐世昌前往法国接受巴黎大学博士学位,并且游历欧美各国后,他对《营造法式》一书才有了更深的认识。

他在1925年《重刊〈营造法式〉后序》中写道:“庚辛之际,远涉欧美,见其一艺一术皆备图案而新旧营建有专书。益矍然于明仲作为营国筑室不易之成规。”

与中国传统文化轻视工匠不同,西方人对于建筑艺术非常重视,每栋建筑都有图纸,并且有许多研究建筑的专门书籍。这让朱启钤悟到,经史子集固然是传承中华文明的重要载体,历代巧匠留下的古建筑和营建理念,同样承载我们民族文化的基因。

从欧洲回来后,朱启钤决定请版本高手校勘《营造法式》。当时的大收藏家、版本学家陶湘、傅增湘、罗振玉、郭世五等都参与其中。其中,最关键的一位就是陶湘。

陶湘

陶湘年轻时曾在清政府任职,负责山东黄河的治理工作,由于治河业绩突出,官升道员。1906年,陶湘主持修建了郑州黄河铁路大桥工程。这一工程对京汉铁路的全线通车起了重要作用,全线建成后,他还被袁世凯、盛宣怀等嘉奖。40岁时,陶湘弃官从商,转入实业界和金融界。此后,他致力于收集、刻印和传播古籍,并成为清末民初的大藏书家之一,直到今天哈佛大学东方图书馆仍有陶湘的“涉园藏书”。

陶湘既有工程建筑的从业经历,又有丰富的版本学和国学功底,由他担纲《营造法式》的重刊工作,最合适不过。

“丁本”《营造法式》是辗转传抄而成,错误很多。于是,陶湘等人用四库文渊阁、文津阁、文溯阁三阁藏本、蒋氏密韵楼藏本与“丁本”互相勘校,同时请教老工匠师傅,整理出“陶本”《营造法式》。值得一提的是,勘校过程中,陶湘等从内阁大库散出的废纸堆中发现了宋本《营造法式》的残页。不过,稍显遗憾的是“陶本”《营造法式》出版一年后,陶湘本人才在故宫殿本书库中发现了保存更加完好的《营造法式》抄本。幸亏那时候,中国营造学社已经成立,刘敦桢、梁思成、单士元等又进行了勘定。

为了更好地研究中国古建筑,1925年朱启钤成立了“营造学会”,与好友阚铎、瞿兑之等人共同搜集散佚的中国古代营造古籍。中国艺术研究院建筑艺术研究所研究员崔勇告诉记者,这时的“营造学会”只是一个志趣相投者的小组织,算不上学术团体。

1928年,为了扩大营造学会的影响,推动古建筑的学术研究,朱启钤在中山公园举办了一次展览会,展出了营造学会历年收藏、制作的书籍、图纸和古建筑模型。

据林洙《叩开鲁班的大门——中国营造学社史略》记载,1921年以后,朱启钤投资的一些企业因连年遭受兵乱,生产停滞,朱家渐渐入不敷出。到了1928年,朱启钤已经负债14万元。为了还清债务,他不得不出售多年收藏的文物和一批珍贵的丝绸。这种经济状况下再负担营造学会的开销,朱启钤感到力不从心。

此时,中华教育文化基金会董事周诒春,通过中山公园的展览,注意到营造学会。周诒春是朱启钤的好友,曾任清华大学校长。据说,他从清华辞职后一度生活拮据,多亏朱启钤等友人慷慨资助才渡过难关。此时,周诒春供职的中华教育文化基金会是用美国退还的“庚子赔款”建立的民间文教机构。基金会董事会的中方成员大都是中国科教界的杰出人物,致力于推动发展中国的科教事业。

周诒春 周诒春向老友提出建议:营造学会可以向中华教育文化基金会申请款项资助。1929年6月,朱启钤正式向中华教育文化基金会申请经费。不久,他的申请获批,中华教育文化基金会承诺每年拨款15000元资助营造学会的研究工作。

有了稳定的经济来源,朱启钤决定成立一个更加正规的学术团体,并命名为“中国营造学社”。

从现存资料看,中国营造学社没有举行“成立大会”,因此它到底成立于1929年还是1930年,学术界仍有不同看法。曾为营造学社成员的单士元、建筑学家陶湘之孙陶宗震认为是1929年;梁思成的第二任妻子林洙、营造学社成员刘致平和朱启钤之子朱北海则认为是1930年。崔勇对比了各方观点认为,朱启钤发表的《中国营造学社开会演词》落款为“中华民国十九年二月十六日”(1930年2月16日),中国营造学社的成立日期应以此时间为准。

中国营造学社成立时,社址设在朱启钤位于宝珠子胡同7号寓所的一间小屋内,起初并未挂牌,屋内只有三张书桌、几把椅子和书架,每天来上班的也只有陶洙、阚铎和宋麟徽三人。直到1932年,社址才迁到中山公园东朝房。

破译“天书”

1925年陶本《营造法式》出版后,朱启钤立即送给好友梁启超一本。梁启超虽然不是学建筑的,但是凭着极高的学术敏感度,他一眼就看出此书的价值。于是,他立即把书寄给远在美国宾夕法尼亚大学建筑系学习的儿子梁思成。为了抒发自己的激动之情,梁启超特意在书上题了几个字:“一千年前有此杰作,可为吾族文化之光宠也已”。言辞中,不难看出他希望学建筑的儿子能好好研究这本古籍,接续中国传统建筑学的血脉。

然而,梁思成翻开父亲不远万里寄来的奇书时却发现“这部漂亮精美的巨著,竟如天书一样无法看得懂。”

梁启超 乍一看,《营造法式》的确犹如天书,“角柱生起”“由额”“铺作”“计心造”“偷心造”“单斗只替”“减地平镢”……这些基本术语就像接头暗号一样高深莫测。梁思成学的是西方建筑学,对中国古建筑的了解并不比普通人高多少。可以想见,他第一次翻开《营造法式》的迷惑之感。

大概对于梁思成而言,《营造法式》越是高深莫测吸引力就越大。1927年,梁思成在宾大拿到硕士学位后,进入哈佛大学继续深造,并选定以《中国宫室史》为博士论文的题目。

梁思成、林徽因的好友费慰梅回忆,那段时间,梁思成整日泡在哈佛图书馆里研读建筑学著作,想看看西方人是如何看待中国艺术和建筑的,但是读了一个学期的书,梁思成发现:“这些作者都不懂中国建筑的‘文法’。他们以外行人的视角描述中国建筑,语焉不详。其中以塞伦较好一点,他运用了《营造法式》,不过并不经心。”

在哈佛学不到有关中国建筑史的知识,中国自己也不曾根据近代的科学技术观念对古建筑进行研究。中国建筑结构上的奥秘、造型和布局上的美学原则是一个未解之谜。梁思成与学院商定,先回国调研,两年后再交论文。

梁思成与林徽因在沈阳北陵测绘时的合影。 1928年梁思成与新婚妻子林徽因回到祖国,并受聘于东北大学为其建立建筑系。

此时,与同仁一起研究《营造法式》多年的朱启钤也陷入了瓶颈。他发现仅凭挖掘文献、推敲词句和请教工匠师傅,无法深入挖掘《营造法式》的价值,更无法构建中国古代建筑学的理论体系。他需要为营造学社引入新鲜血液,学成归国的梁思成进入了他的视野。

事实上,梁思成并没在东北大学待多久。一来,身体柔弱的林徽因无法适应东北寒冷的气候,患上了肺结核;二来日军跃跃欲试,东北局势日益恶化,梁思成决定返回北平。此时,朱启钤通过周诒春向梁思成发来入职营造学社的邀请。1931年7月,梁思成和林徽因正式加入中国营造学社。

刘敦桢

次年,从日本东京高等工业学校留学归国、在中央大学建筑工程系任教的刘敦桢也加入营造学社。营造学社如虎添翼,朱启钤将原有的研究部改为法式部和文献部,任命梁、刘二人分任这两个部门的主任。在《自撰年谱》中,朱启钤郑重地写道:“民国二十年,辛未。得梁思成、刘敦桢两教授加入学社研究,从事论著,吾道始行。”

事实证明,梁、刘二人的确不负众望,对《营造法式》的研究很快就打开了新局面。

梁思成研究了朱启钤多年搜集的建筑工程方面的手抄本和秘籍后发现,这些资料来自于历代工匠自行总结或由官方样式房偷偷流传出来的秘籍,内容杂乱,术语晦涩难解,计算方法不一,让人如坠迷雾。

梁思成深感,“要了解古代,应从现代和近代开始,要研究宋《营造法式》,应从清工部《工程做法则例》开始;要读懂这些巨著应从求教于本行业的活人——老匠人开始。”于是,他拜曾经的故宫工匠杨文起、祖鹤洲、路鉴堂等为师。70多年后,故宫大木匠师路鉴堂的侄子路凤台仍记得,那时每逢周日,梁思成、林徽因都登门拜访自己的大爷。“那时我还不懂呢。我就知道人来串门来了。当时我挺调皮的,我大妈让我管那个姑娘(林徽因)叫姑,我说我叫姐。让我管梁思成叫叔,我说就叫大哥。”路凤台回忆。

“蚂蚱头”“三福云”等令人费解的术语,都是通过老匠师在故宫内指认和解释,梁思成才弄明白的。

梁思成回忆,他以老工匠为师,以故宫等古建筑为教材、标本,总算把清工部《工程做法则例》搞懂了。这也为日后研究《营造法式》打下了基础。

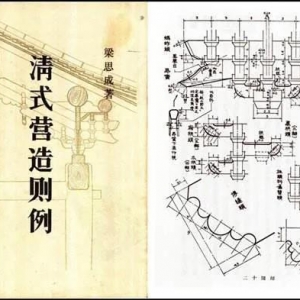

在那一时期进入营造学社的莫宗江教授生前回忆:“梁先生的工作特点是计划性极强,一个题目来了,他能很快的定出计划,而且完全按计划执行。《清式营造则例》就是他一边学工部《工程做法则例》,一边向老工匠学,学的过程就把图画出来,只二十几天就画了一大摞,我每天都去看他的作业,一大摞太吃惊了,他一辈子都是如此严格按计划执行, 工作效率非常高。”

1932年3月,《清式营造则例》全部脱稿。

田野调查

通过对比清工部《工程做法则例》和《营造法式》,梁思成等人发现清代建筑与宋以前的建筑存在明显差异。想要参破《营造法式》的奥秘,掌握中国古建筑内在的逻辑,亟须对宋以前建筑进行实地考察和测量。

在梁思成看来,中国人对建筑并没有原物长存的观念。一是砖木结构的建筑本不易保存;二来中国人认为建筑与被服舆马一样,需要经常更换,并未着意保护。因此,隋唐之前的古建筑实物非常罕见。

应该到哪里去找呢?梁思成想起流传在华北的一句谚语:“沧州狮子应州塔,正定菩萨赵州桥。”这些都是华北著名的名胜古迹。

梁思成决定先从河北正定隆兴寺的“正定菩萨”开始考察。他刚向清华大学土木系系主任施嘉炀借来测绘仪器,筹划好考察路线,准备择日出发时,好友杨廷宝带来的一个消息改变了他的计划。

杨廷宝是梁思成宾大建筑系的师兄,当时正经营建筑师事务所。有一次,杨廷宝在鼓楼京兆通俗教育馆的墙上看到一张展出的照片,图片说明写着“蓟县独乐寺”。当他向梁思成形容独乐寺那非同一般的巨大斗拱时,梁思成兴奋极了,立即驱车前往鼓楼。看到独乐寺的照片,他马上联想到日本学者常盘大定和关野贞在中国旅行后发表的相似照片。他确信蓟县独乐寺,一定是一处宋元以前的古代建筑,当即决定改变行程,先去独乐寺。

关野贞 拍下这张照片的正是日本学者关野贞。因为接触西方学术思想较早,日本学者很早便开始走出书斋,对古建筑进行实地考察。20世纪初年,日本建筑史学家伊东忠太、关野贞和常盘大定等人深入中国腹地,获得了许多第一手调查材料。中日之间的文化交流绵延上千年,与西方学者相比日本学者更能领会到中国传统文化的精妙。

1931年5月,64岁的关野贞前往清东陵考察。在途经蓟县县城时,他无意间通过车窗看到了路边的一座古建筑。那巨大的四坡屋顶,即便是厚重的围墙也挡不住。关野贞一瞥之下,便认定此建筑极为古老。他停下车,从寺院的小门进入,发现这间寺院的山门与高阁竟都是辽代建筑。

营造学社成立之初,包括关野贞在内的许多日本学者都是学社成员。因此考察归来后,关野贞兴致勃勃地与朱启钤等人分享了自己的重大发现。当时的文献部主任阚铎还帮他找到了辽统和(984年)再建观音阁的文献记载。

天津大学建筑学教授丁垚说,那时中日学者之间的联系非常紧密。梁思成暮年时回忆自己的学术历程时曾说:“日本先辈学者如伊东、关野等先生的著作,对我的帮助是巨大的。”

不过,随着“九一八”事变爆发,日本对中国的殖民意图日益明显,学界之间也开始心存芥蒂。1930年,伊东忠太在营造学社发表演讲时表示,可由中方负责研究文献,而日方负责实物调查。言外之意是认为中国建筑学人没有能力进行测绘工作。一场中日之间的学术竞争,悄然拉开帷幕,梁思成等新一代学人要做的,唯有加快田野调查的脚步。

1932年4月,梁思成和学社成员邵力工、弟弟梁思达一起乘上早上6点发车的长途车,中午11点便到了距离北京90公里的蓟县。当晚,他给北平打了个电话说:“没有土匪。四个人住店,一宿一毛五。”好友费慰梅在《梁思成与林徽因》一书中揶揄道:“一听便知是个城市人第一次下乡的冒险经历。”

独乐寺当时尚有两处单体建筑——山门和观音阁。

独乐寺 在中国古建筑中,屋脊装饰是不断变化的。唐代是鳍形尾,宋以后为吻,缺少中间的变化过程。独乐寺山门的屋脊是鸱尾式,即上为鳍形下为吻式,恰恰是于唐宋之间的过渡实例。

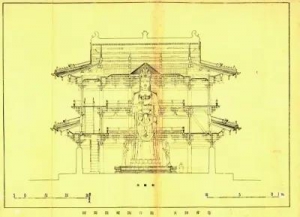

“阁”是上下两层的建筑。此前梁思成只在敦煌壁画中见过,乍见实物他感叹:“伟大之斗拱,深远之出檐,及屋顶和缓之斜度,稳固庄严,含有无限力量,颇足以表示当时方兴未艾之朝气。”

观音阁始建于984年,从年代上看距离唐代灭亡仅77年,距《营造法式》刊行119年。它既保存了唐代建筑的遗风,又开启了宋代建筑的先河,可谓承上启下之作。

观音阁纵断面图 后来梁思成回忆,对独乐寺的考察解答了他许多有关《营造法式》的疑惑。“例如,斗拱的一种组合方法——‘偷心’,斗拱上的一种材料‘替木’,一种左右相连的拱——‘鸳鸯交手拱’,柱的一种处理手法——‘角柱生起’等等都是明清建筑中所没有而《营造法式》中言之凿凿的。”梁思成看到了建筑实例,顿然开窍了。

考察归来,梁思成很快便写出了《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文。这篇论文一经发表,便引起了中外学界的震动。他的第一次田野调查活动,不仅发现了当时中国最古老的一座木构建筑,而且完成了中国人第一次用科学方法分析研究古建筑的调查报告。

丁垚认为,关野贞关于独乐寺的考察报告,集中分析独乐寺与其他辽代建筑的比较;而梁思成是把独乐寺放到唐、宋、明、清的建筑中去研究,分明是在寻找一部“中国建筑史”。 首战告捷,梁思成与营造学社同仁实地调查古建筑的热情愈发高涨。在随后的几年中,他们先后调查了河北宝坻县广济寺三大士殿、河北正定隆兴寺、山西大同上下华严寺、善化寺、云冈石窟、应县木塔、浑源县悬空寺、河北赵县赵州桥、山东曲阜孔庙等古建筑几十处。这些实地调查为梁思成日后撰写《中国建筑史》提供了珍贵的第一手资料,也为他日后更大的发现,奏响了前奏。

最后的唐代建筑

日本建筑学者曾断言:中国境内已经没有唐以前的古建筑了,中国学者要想研究唐代建筑,只能去日本。可中国营造学社的同仁们就是不相信,偌大的中国竟然连一处唐代建筑遗存都找不到。

敦煌壁画中的佛光寺 梁思成在法国汉学家伯希和的《敦煌石窟》中看到第61号窟中两张五台山的全景图。

1937年6月,梁思成、林徽因、莫宗江和纪玉堂四人,以这张敦煌壁画为指南,按图索骥来到佛教圣地山西省五台山。

五台山因五座山峰环抱而得名,五峰之中的盆地叫台怀镇。台怀镇古刹林立,香火鼎盛。以之前田野调查的经验看,梁思成发现越是“名胜”越有可能遭到重修,从而难以保存原有的建筑。他发现,台怀镇竟然连一处明清以前的寺院都没有。

他们决定另辟蹊径,到五台山的山间寻访古刹。6月30日,一行人来到五台山南台豆村镇东北佛光山,并在这里发现了佛光寺。

佛光山远眺 梁思成这样描述目睹佛光寺的情境:“伽蓝是依着山岩布置的,正殿踞于高台之上,俯临庭院,有二三十棵老松环绕,气势魁伟。一层高,雄大、坚固、简洁的斗拱,深远支出的屋檐,一望可知年代久远。”

梁思成直觉上判断这间寺院就是他一直梦寐以求要寻找的唐代古建筑。不过,要想得到确证,还需真凭实据。

按照旧有的经验,建造年代一般都会写在屋脊檩条上。佛光寺大殿中设有“平闇”顶板,梁架以上的结构都被挡在顶板里面。为了一探究竟,梁思成等人从房檐下的狭小空隙,攀爬进去。黑暗的梁架上落着沉积千年的灰尘,踩上去像棉花一样。他们打着手电筒望去,脊条上竟盘踞着数以万计的蝙蝠。梁思成按下照相机快门,闪光灯一闪,蝙蝠四散翻飞,那扬起的灰尘让他喘不过气来。可是灰尘散尽,梁思成并没有在檩条上发现字迹。

就在考察的第三天,奇迹出现了。一直站在大殿内负责地面工作的林徽因,因为是远视眼,竟然在一根大梁上隐约看到“女弟子宁公遇”几个字。

林徽因在佛光寺大殿找到当年出资建殿的施主宁公遇塑像,并与之合影。

林徽因测绘佛光寺石经幢 为了确证林徽因的发现,众人仔细查看大殿台阶前经幢上的姓名,果然发现被称为“佛殿主”的“女弟子宁公遇”名列诸尼之前。

梁思成赶紧让纪玉堂到附近村子找村民帮忙,搭起一个简易的脚手架。佛光寺的大梁被土朱(一种红色矿石颜料)重新刷过,字迹被盖在土朱下面。他们爬上脚手架,用蘸水的布小心擦拭大梁上灰尘。土朱一着水,墨迹骤然显出,梁思成赶紧用照相机拍下来。水干之后,墨色又淡下去,隐约不可见了。费了三天时间,他们才将题字原文读完整,字体宛然唐风,无可置疑。

大梁上除了有“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”的字迹外,还有“功德主故右军中尉王”等出资人的题记。据《旧唐书》记载,这位官居右军中尉的王某是宦官王守澄。此人曾在唐代末年呼风唤雨,元和年间谋害唐宪宗就有他一份。

重建这座大殿的宁公遇,身份仅是“送供”者,实际出资人,也就是“功德主”应该是宦官王守澄。据推断,王守澄被赐死时,宁公遇大概25岁左右,因此她可能是王守澄的妻子或养女。

众人还在大殿的角落里,发现一尊中年妇女塑像,这便是为了纪念宁公遇而制作的等身像。塑像身穿曲领中单大袖蓝衫,如意钩状云肩,下着红裙,腰系田字纹大带,头挽发髻而无花簪、钿钗一类饰物,在唐代是较亲王妃次一等的服饰,同样是官宦贵妇才有的穿戴。

1933年林徽因考察河北正定开元寺钟楼梁架。 佛光寺建造于唐大中十一年(875年),是当地唯一一处唐代建筑。面对如此重大发现,梁思成在日记中兴奋地写道:“当时夕阳西下,映得整个庭院都放出光芒。远看山景美极了,这是我从事古建筑调查以来最快乐的一天!”

一行人兴奋极了。傍晚,林徽因提议,把大家带来的罐头拿到大殿前的空地上吃,以示庆祝。

1937年7月9日,《北平晨报》上登了梁思成从五台山发来的电报:他们发现了唐代建筑。不过,与这条消息相比,这张报纸第三版刊登的新闻显然更加引人注意:“卢沟桥事变发生后,外交部向日严重抗议,事态不致扩大,和平解决有望。”然而,事态并没有像新闻所期望的那样向好发展,不久日军便占领了北平。

人散曲未终

随着日寇的步步紧逼,几乎所有人都相信,日军占领北平是迟早的事。从山西考察佛光寺归来,梁思成本想立即离开北平,但他和刘敦桢担心营造学社多年积累的资料会落入日本人之手。于是,二人将珍贵资料打包,存进天津英租界内的英资麦加利银行保险库,然后才回到北平打点行装,准备南下。

年事已高的朱启钤决定不离开北京,中国营造学社还能不能留存下去,全靠梁思成、刘敦桢二人了。

1937年9月的一个清晨,林徽因叫醒了两个睡得迷迷糊糊的孩子,梁思成扶着缠足的岳母,带着行李和许多珍贵的调查资料,与刘敦桢一家结伴上路了。

梁思成年轻时出过车祸,因此患上脊椎软组织硬化症,行动不便;林徽因有肺病;再加上两个年幼的孩子和一个缠足的岳母,梁家本不适合长途跋涉,但他和刘敦桢曾经在北平高校教授要求政府抗日的呼吁上签过字,早就上了日本人的黑名单,不得不走。

梁思成之女梁再冰回忆:“1937年9月,父亲带领全家(包括外婆在内共五口)经天津、青岛、济南、徐州、郑州、武汉到达长沙,在火车站附近租了两间房子住。”

这个临时的家与他们在北平住的那个种着丁香花的四合院天差地别,但梁思成和林徽因立即适应了这一艰苦的生活,并且始终保持着乐观的精神。

长沙也不太平,11月,一颗炸弹在他家门口爆炸。林徽因给好友费慰梅的信中写道:“听到地狱般的断裂声和头两响稍远一点的爆炸,我们便往楼下奔,我们的房子随即四分五裂……”

此时,北大、清华、南开三校组成的西南联大决定迁往云南,梁思成、刘敦桢便带着家人前往昆明。4个多月的颠沛流离,使梁思成患上牙周炎,不得不将满口牙齿拔掉,林徽因染上肺炎,九死一生,只能长期卧床。即便如此,他们念兹在兹的仍是开展野外古建筑调查,恢复营造学社的工作。

1938年,刘致平、莫宗江、陈明达等营造学社的几名大将陆续抵达昆明,中美庚款董事会也恢复为他们提供资金,营造学社西南分队正式成立了。

在昆明期间,梁思成和刘敦桢分别带领莫宗江、陈明达在云南、四川、陕西、西康等地考察古建筑。通过对西南古建筑的调查与研究,营造学社同仁认为,对西南地区古建筑的系统研究是对华北地区古建筑研究的有力补充。

1940年,日军占领越南北部,昆明也无宁日。中央研究院、博物院、同济大学等许多文教机构迁到四川宜宾南溪李庄,中国营造学社也是其中之一。

梁思成(后)、莫宗江(前)正在李庄营造学社工作室里工作 这一年,年仅16岁的罗哲文在报纸中缝里看到营造学社对外招收书法、美术练习生的广告。虽然罗哲文并不知道中国营造学社是研究什么的,但写字、画画是自己从小的爱好,于是他辞别父母,兴冲冲地前往宜宾考试。

透过考场的窗户可以看到对面山上的白塔,试题之一就是画塔。罗哲文脱颖而出,考官刘致平很看好这个小伙子。刘致平对罗哲文说:“学社要经常到深山里调查古建筑,需要大量测量和画图,非常辛苦。”罗哲文说:“只要有我喜欢的事做就好。”大概他自己也没有想到,古建筑这件事他一做便是70年。

在李庄期间,营造学社的成员不但调查了四川境内的古建筑、摩崖造像,而且对过去的考察测绘进行了整理。刘敦桢完成了《西南古建筑的勘察报告》,梁思成在同仁们的协助下完成了《中国建筑史》与《图像中国建筑史》两本著作。

学术研究、田野调查和职员薪水都需要稳定的经济保障,然而到了1943年,营造学社已到了山穷水尽的地步。虽然,梁思成的好友费正清动员哈佛大学燕京学社向营造学社赞助了5000美元,但对于一个学术机构而言,不过是杯水车薪。

同年,刘敦桢和陈明达相继离开了营造学社。刘敦桢是营造学社的灵魂人物之一,他的离去对于营造学社而言是致命的打击。

20年前,崔勇撰写博士论文《中国营造学社研究》时,曾采访过刘敦桢之子东南大学古建筑研究所教授刘叙杰。刘叙杰说,当年父亲选择离开是因为学社经费困难到了极点,所有经济来源都断了。恰好此时中央大学建筑系向他发出邀请,他便举家迁往重庆。

据说,刘敦桢离开的前一天晚上曾与梁思成促膝长谈。他们回忆了一路走来的点点滴滴,回忆了一同研究中国古建筑的甘苦,回忆了中国营造学社从萌芽到兴旺,再到最后的曲终人散,不禁心下黯然。

1946年,中国营造学社正式并入清华大学,由梁思成负责组建清华大学营建系。虽然中国营造学社作为一个独立的学术机构,从此淡出了人们的视线,但是营造学社同仁们对中国古建筑的研究,对新中国建筑学科建设的贡献却是无法替代的。

梁思成不但一手创办了中国最好的建筑系——清华大学建筑系,还与林徽因一同参与了人民英雄纪念碑和国徽的设计;在学术上,他一直潜心研究《营造法式》,并在几名年轻学者的协助下完成了《营造法式注释》(卷上)。营造学社的另一员大将刘敦桢,进入南京大学建筑系,并完成了《中国住宅概况》《中国古代建筑简史》等著作;刘致平完成了《中国伊斯兰建筑》;最小的罗哲文也成为中国古建筑界的泰斗、长城保护第一人。中国营造学社虽然解散,但是它留下的学术成果,播撒的学术种子,培养的学术人才,一直滋养着中国建筑学界。

文 | 黄加佳

图 | 清华大学建筑学院

编辑 | 黄加佳

|