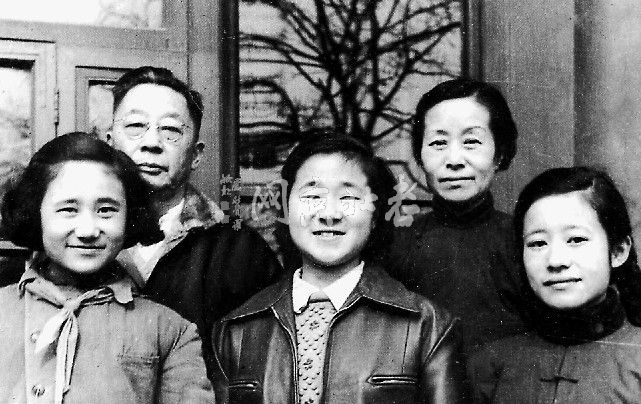

1961年初在院中合影。左起舒立、老舍、舒雨、胡絜青、舒济

在老舍朋友们的手中至今仍保存着一批他的小礼品。他爱送给朋友们一些小东西作纪念。他说:这些东西对他来说都是“多余的”。

他的这个爱好很带有些百年前满族人好客的遗风。

老舍曾经非常生动地描写过他母亲的殷勤好客:“遇上亲友家中有喜丧事,母亲必把大褂洗得干干净净,亲自去贺吊——份礼也许只是两吊小钱。到如今,我的好客的习性,还未全改,尽管生活是这么清苦,因为自幼看惯了的事情是不易改掉的。”

后来,一般的人并不保留这种曾经很流行的习惯,老舍却不同,他本性难移,直到解放后,依然如此。

老舍送东西的“理由”颇多。自己家树上的柿子熟了,或者枣儿红了,摘下来,装一小筐,或者包上一条手帕,这叫做“送树熟儿”。菊花开了,您无意之中说了两句夸奖的话,第二天,老舍抱着两盆顶好看的给您送上门来。出远门,给您送行,送个小玩意儿作临别纪念。搬了家,等您安顿好了,拿一幅小画来,给您装饰墙壁……

老舍每次出国都把零用钱花在买些小玩意儿上,回国之后,分送给朋友,自己却不留,也不大给自家人。在1954年11月29日的老舍日记中有一份礼物分配名单,说的就是属于此类分送。这是他和周扬、丁玲去苏联出席全苏作家第二次代表大会之后写的。上面写着:手巾送给陈白尘(附纪念章)、徐琮、南任芷、臧克家、萧伯青、席征庸;纪念章送给孙福昭;石鸽送给马连良;画册送给聂景凡;围巾送给小立等各一条;小皮夹送给刘均立。清单中人数并不太多,共有十三四位,并不一定都知名,代表面却相当广,有剧作家、记者、秘书、诗人、编辑、老朋友、画家、表演艺术家、孩子、机关干部等等。看来,老舍想这个名单时,一定费了不少脑筋。他惦记着许许多多的人。

老舍解放后七次出国访问,回回都要这么做。诗人臧克家不止一次收到老舍的这类馈赠,有小烟碟、小石雕等。诗人爱把它们放在案头,成为全家人喜爱的装饰。有一回,臧克家一下收到两包,其中一包上写着“给大姑娘”,里面是一支日本万花筒。“文革”期间,小烟碟、小石雕全被一扫而光,唯独这支在大姑娘手中保藏的万花筒依然存在,遂成了诗人全家的宝贝,看见了它,就想起了老舍,想起了那些和他交往的难忘岁月。

礼物的分量很轻,可是,人们偏偏把它看得很重。最近流传的关于一只云游万里、重新复归的小黑象的故事,最能说明这一点。

那是一只乌木雕刻的小象。是老舍1956年由印度带回国的,以后赠送给了北京的老画家惠孝同。惠孝同是老舍帮助建立的北京中国画院的院务委员,一位有相当名气的山水画家。到1966年红卫兵抄家时,说这小象属于“四旧”,不让保存,把两只象牙全敲掉了。红卫兵走后,惠孝同把小象由地上拾起来,发现除了象牙之外,其余部分都还完好,便藏在不易被人发现的地方,直到“四人帮”垮台之后才重见天日。此时小黑象已成为惠家经过浩劫之后仅剩的家宝了,并由惠孝同手中传到儿子手中。惠孝同先生去世之后,他的儿子惠伊深移居香港,把这个家宝也带到香港。

1986年4月香港举行老舍专题学术讨论会,惠伊深拿着小黑象来到会场,用地道的北京话做了一次即席发言,他说:“我并不想参加学术讨论,只想借用三两分钟,给大家看一件东西。”他由提包中掏出一个小东西,就是这头黑而亮的木雕小象,托在手掌上,有拳头那么大,然后接着说:“这是我最珍贵的财宝。刚才,听说北京将要建立‘老舍故居’纪念馆,我和我的妻子决定把它回赠给‘老舍故居’,还回到老舍住过的房里去。我觉得,这只小象的遭遇本身固然是有象征性的小故事,更有纪念意义的是,小象能体现老舍的为人。他是一个心地善良,愿意和朋友分享一切的人。”

这只小黑象,胖胖的,圆圆的,挺可爱,由印度而北京,又由北京而香港,再由香港而北京,行程万里,成了老舍送出的上百件纪念品中的大难不死者,三十年后带着创伤又回来了,和臧家大姑娘手中的万花筒一样,如今其存在的意义已大大超过它们本身的文物价值。一件本来并不值多少钱的小工艺品,竟会在人们手中传来传去,东藏西藏,成为稀世之宝,这其中必有非凡的含义。也许,仅仅因为它们和老舍的名字相连,从而给它们带来了人间的感情,最终升华成了温暖的关注和友善的象征与纪念。

|