|

北京位于天子脚下,建筑形式与装饰彩绘都有着严格的等级规定。老北京的宫殿、王府、官邸、庙宇均是遵循严格规定的官式建筑,又称为“大式建筑”,即屋面用筒瓦,房脊有吻兽,檐角装小兽的建筑形式。反之,不用吻兽、小兽则称为“小式建筑”。小式建筑多见于民宅,也用于大式建筑群中的一些次要建筑。因此,民居建筑必为“小式建筑”的建筑形式。

( m# ^/ ~( e$ W3 C

6 U; u1 h7 ]6 U( f; K# a明代自皇家到士民的建筑装饰,划分了多个等级,已有了诸如“公侯府院大门用金漆兽面锡环,一品二品宅门黑油锡环,六品九品宅门黑油铁环,庶民庐舍不得超过三间五架,不许使用斗拱彩绘”等严格的规定。清代对士民房屋油饰彩绘的规定已比明代放宽。据《大清会典》记载:“公侯以下官民房屋梁栋许画五彩杂花,柱用素油,门用黑饰,官员住屋,中梁贴金,余不得擅用。” - I' P/ H: b+ l* u1 J; R/ F

- [! j9 N" M( j/ o' T$ p

官式建筑的屋顶更是各有讲究,等级森严。一般可分为重檐庑殿顶、重檐歇山顶、单檐庑殿顶、单檐歇山顶、悬山顶、硬山顶、攒尖顶、盝顶、卷棚顶等。而民间房舍因受定制所限相对简单了许多。

) n* F2 J& p2 y2 t# ]: U 1 s' C( x7 C" G. l t/ }+ S

按制,琉璃瓦只能用于宫殿,皇宫和庙宇才能使用黄色琉璃瓦或黄剪边,其他颜色均为离宫或皇家园林所用,亲王、世子、郡王只能用绿色琉璃瓦或绿剪边。区别于琉璃瓦屋面,普通颜色呈灰色的粘土瓦称做“布瓦”,布瓦屋面则被称为“黑活”或“墨瓦”屋面。布瓦又分为筒瓦、合瓦、板瓦等。筒瓦屋面是用弧形板瓦做底瓦,半圆形筒瓦做盖瓦,多用于大式建筑,小式建筑不得使用大号筒瓦。民宅中的影壁、小门楼、看面墙、廊子、垂花门等仅可使用最小号的筒瓦。合瓦又称“阴阳瓦”,是因为底瓦、盖瓦呈一正一反的阴阳排列而得名,只被应用于民宅。因此,在过去的老北京,只要看屋面是筒瓦还是合瓦就可以判定是民房还是王府或庙宇的建筑了。另外,民居建筑还有仰瓦灰梗、干槎瓦、棋盘心、灰背顶等多种做法。

+ O3 _1 e$ C+ D 2 P$ Z6 q5 g) s# U+ @9 O+ o

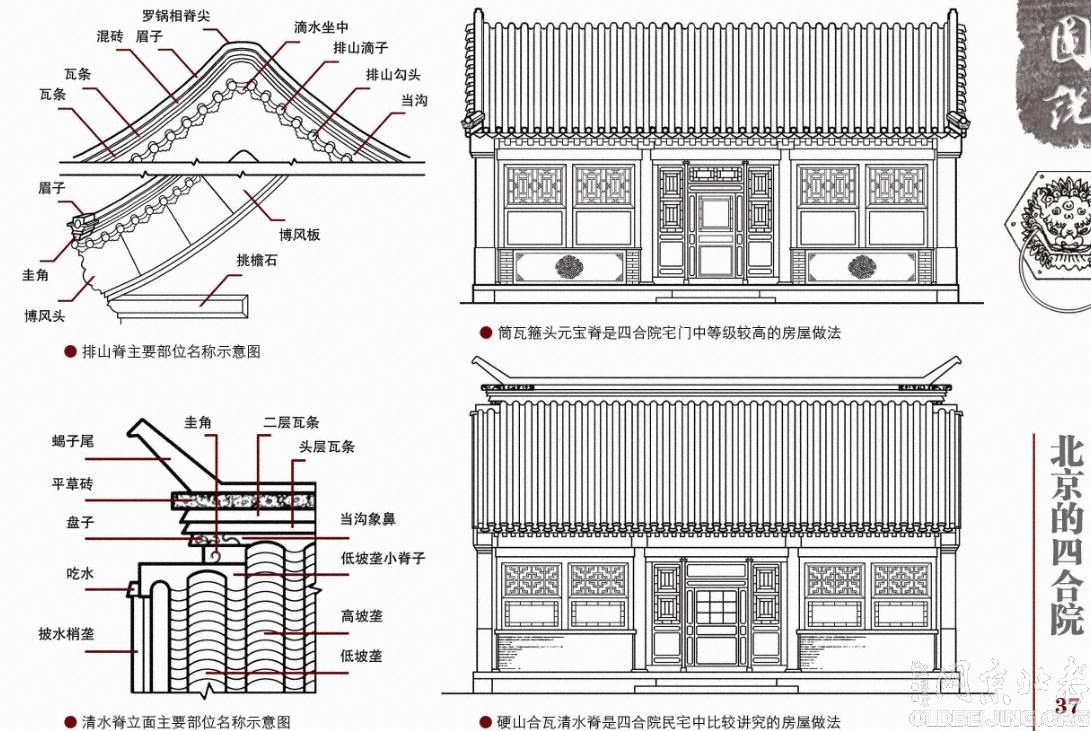

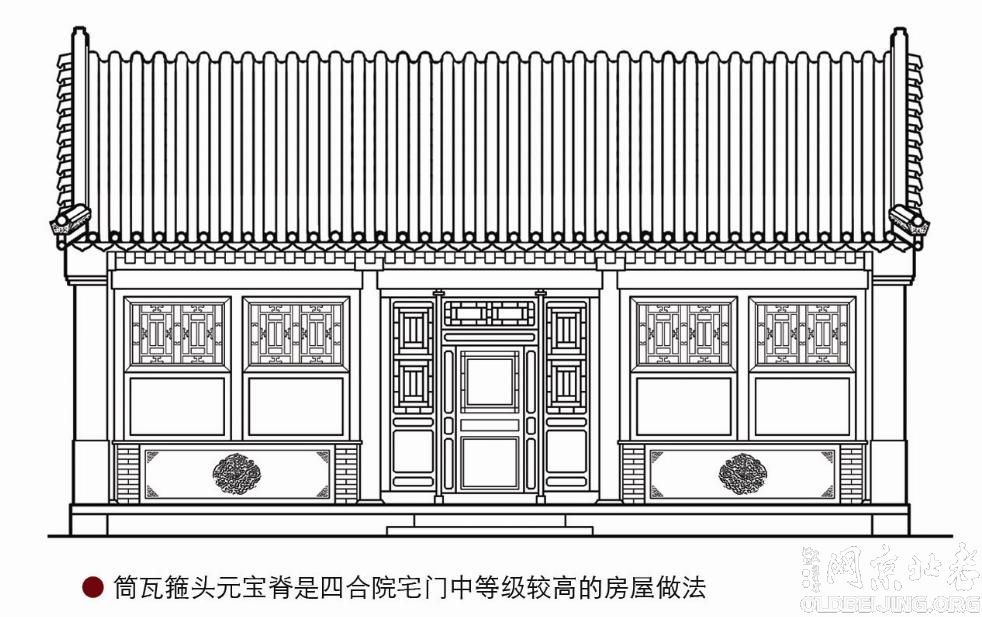

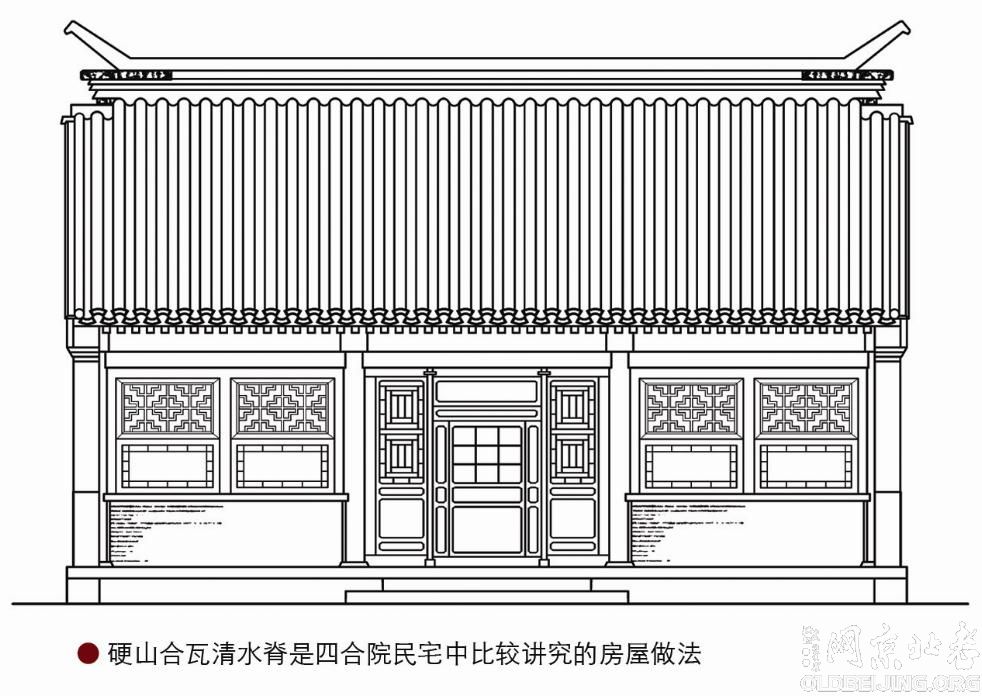

北京四合院房屋的屋顶以硬山式为主,并以“元宝脊”和“清水脊”最为常见。筒瓦屋面脊面的常用做法即是“元宝脊”,无连接两端的大脊,脊面与瓦垄相同,前后坡的瓦垄相连通,所以又叫“过垄脊”;因为脊面的瓦件成罗锅状,形如元宝,也称“元宝脊”或“罗锅脊”;又因脊面呈圆弧状,也叫“卷棚顶”。而两端有垂脊,又称“排山脊”的元宝脊建筑,因垂脊在房脊两端高高隆起,形如“箍头”,又有了“箍头脊”的称谓。合瓦屋面最常见的做法是“鞍子脊”,亦有“过垄脊”的做法。

6 a" u; O$ P* o0 j, U; j' a/ n) V

( Z. K2 _& A' B- j" e: Z# o! O“清水脊”是北京四合院房屋屋顶出大脊的一种做法,两端有雕花的“花草砖”,又称“草盘子”,和高高翘起的“朝天笏”,又叫“蝎子尾”。这是北方建筑借鉴南方做法的范例,“清水”二字即源于南方的方言,有清洁、美观、细致之意。如果两端不做“草盘子”和“蝎子尾”,则称“皮条脊”。另外,老北京四合院的房屋还有用于仰瓦灰梗屋面和槎瓦屋面的扁担脊等做法。

北京四合院的屋面与房脊

|