名说北京|西黄城根儿 为何出现缺角(第九期)原创北京西单传统文化联盟2018-08-31 17:43:533 `) n5 o5 a2 _' [; y2 C

说到皇城根儿,老北京倍感亲切,初来京的朋友大多要到此一游,这不只是因为它贴近皇城,更是由于东、西皇城根两条大街上留存着元明清三朝几百年的历史痕迹。  9 b Q: Z; t$ r( g) X 9 b Q: Z; t$ r( g) X

# ?8 {2 z) i: N" X u) A& l+ I& q

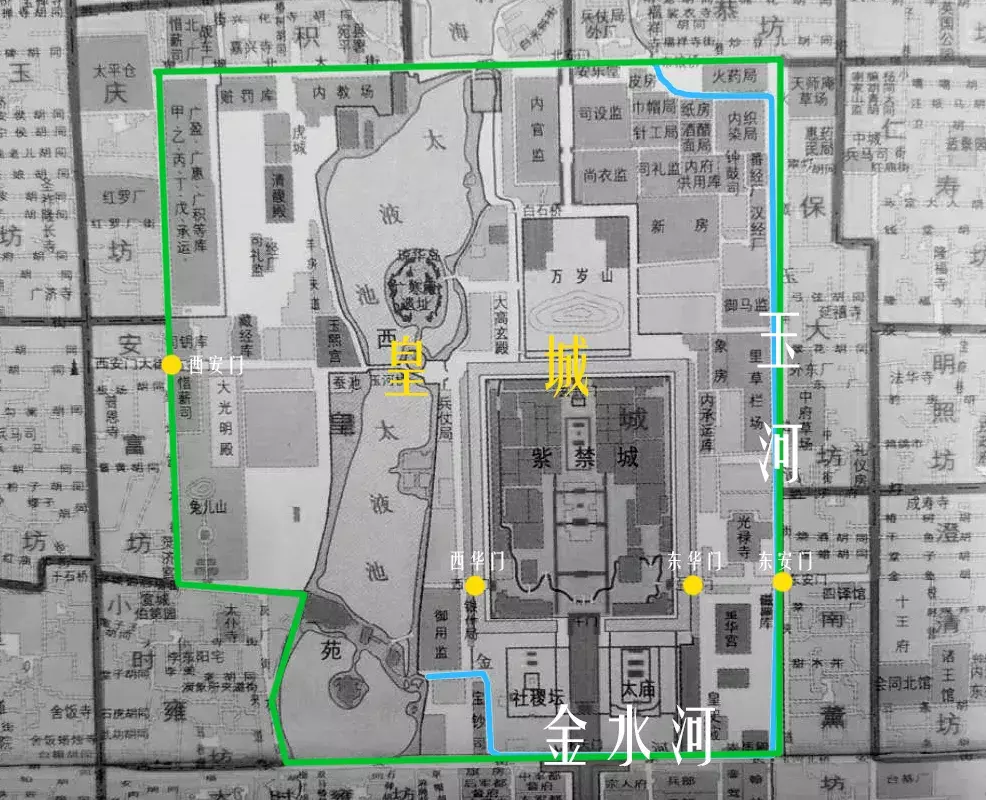

北京皇城,南垣是中南海至南河沿一线,北线是地安门、北海后门一线,东垣是南河沿、北河沿一线,西线是西皇城根、府右街一线。 皇城根,是指皇城东线和皇城西线。民国初年起,皇城城墙陆续拆除,并将皇城根儿改称“黄城根”,以示反对皇权。如现在的南河沿、北河沿一线旧来是东皇城根;现在的府右街和西黄城根一线,旧来是西皇城根。遗憾的是,东、西皇城根的皇城墙、城门现已不见踪影。 说不见踪影,也不尽然,两条街上,还分别留有历史的痕迹。 东皇城根 两个公园留史迹- 皇城根遗址公园7 k/ _2 O8 ^7 F$ P

东皇城根,明清两朝为皇城东门——东安门所在。东安门往西,正对着紫禁城东门——东华门。  1901年东安里门 远景为东华门 小川一真(日)摄

9 |2 J9 ?7 v# a' f( V a东安门始建于明宣德七年(1432年),此后曾两次作为兵变入口,惨遭焚毁。 第一次为明天顺五年(1461年),太监曹吉祥及其从子曹钦谋反纵火烧毁东安门,次年重建。 第二次是在民国元年(1912)2月27日,袁世凯兵变中被北洋军放火焚毁,之后在原址新建了东安门。  1912年焚毁后重建的东安里门 远景为东华门 7 ?- }* e; Z0 t3 E/ [" U5 x% s

1926年至1927年,北洋政府内务部拆皇城墙,将东安里门一并拆除。此后,玉河先后被填平成为南河沿大街、北河沿大街,皇城东墻址建满房屋,成为居民区。 如今,走到东安门大街十字路口,往西看,东华门历历在目,路口东南角是东安门遗址,遗址立碑,两旁有零零散散的城砖残迹。  东安门遗址 * K' E- ?0 \" C. T. Q

南行,为皇城根遗址公园,公园园标东侧有一段十几米长的人造河渠。  9 g( b$ m6 d" t4 w1 G" p5 R 9 g( b$ m6 d" t4 w1 G" p5 R

0 W! g3 o! A N @+ J) J! {穿行而过的游客们,他们很难想象这当初的皇城东大门、百姓禁地,曾经是多么的森严,更想不到这里曾经有一条南北贯通的“玉河”,在皇城根儿流淌。 - 菖蒲河公园# O( q# ?1 U o# v/ K* g

东皇城根,南北走向,南部现名南河沿,北边是北河沿。街南头有一个“菖蒲河公园”,这与“河沿”之名相关。

; @. h% f# ~/ U# R4 f1 J: T7 V' C/ i. l% G9 W- `# I

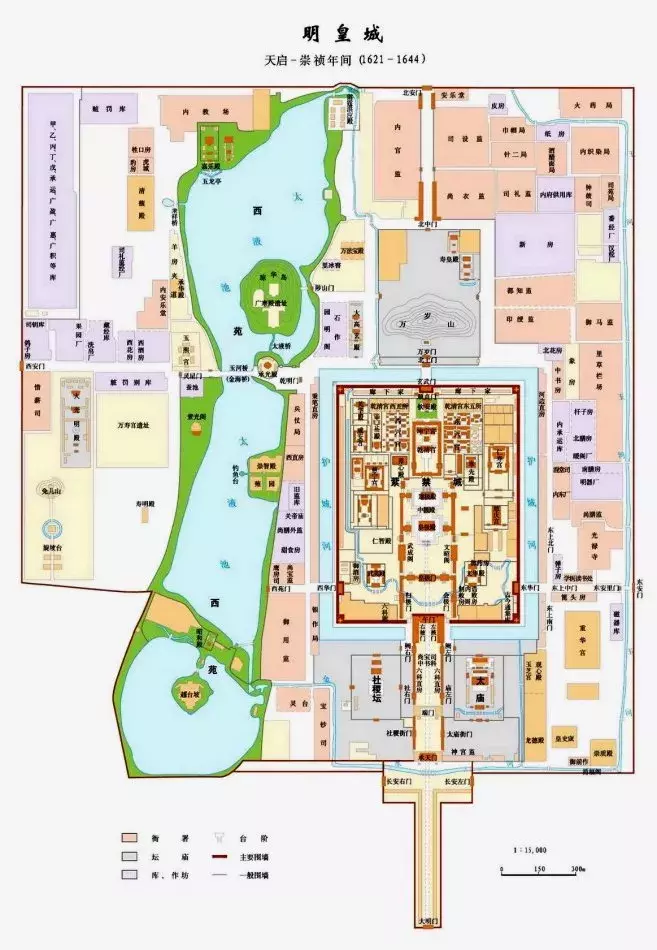

与宫城及内城、外城不同,皇城不是战争防御功能,其城垣只是红色围墙,不设护城河。然而,得天独厚,东皇城根有一条来自通惠河的水流。 从南向北看,通过崇文门护城河西北西水闸,向北折到东皇城根南口,分为两支:一支向北,通过南北河沿、地安桥,直通后海进皇城北线护城河;一支向西,经菖蒲河过南池子、天安门金水桥,至中南海至北海、后海,直通北护城河。  明嘉庆三十二年北京皇城示意图

( \; O3 m* d7 y. o# t9 {4 H这段河流像一条玉带,围绕皇城,被人们誉为“玉河”,因为是沿皇城根的水流,故又名“御河”。也许是因为东皇城根街名太封建,顺其“玉河”所在,后更名为“河沿”。 至今,“玉河”已不复存在。我们沿着皇城根遗址公园大道那段人造的小水渠,带着心中构拟人的水流,走到南河沿南口,往西进红墙内的菖蒲河公园,一眼望去,似乎可以见到“玉河”的灵魂,顺着菖蒲河流向金水桥,向太液池,向北护城河环城而行。 西皇城根 两大不对称西皇城根,为旧皇城西边儿。自北向南,地安门西大街到灵境胡同东拐至府右街一线,后改名“黄城根”。 - 门不对称

; e2 o9 s7 K7 Y' d/ d( C1 n

西皇城根城墙,已于民国时期被拆除,皇城西门——西安门,1950年被大火烧毁。  1901年西安门 小川一真(日)摄

# x2 u. e1 {9 i7 Z* Q8 ^不过从平面图可见其当初的位置:因为有太液池(中南海)相隔,设计者将西安门位置北移,至现在的西皇城根与西安门大街交界处,所以他与西华门东华门不在一条直线上,与东安门东西不对称,可见,尽管是皇城,也得顺势而为。 从平面图看,皇城是不规则形,即西皇城根缺一大角,用北京话说“西边儿出了个拐棒儿”。

- D9 z& |$ B" v3 |. Z* x- Y7 x' j H* b( B

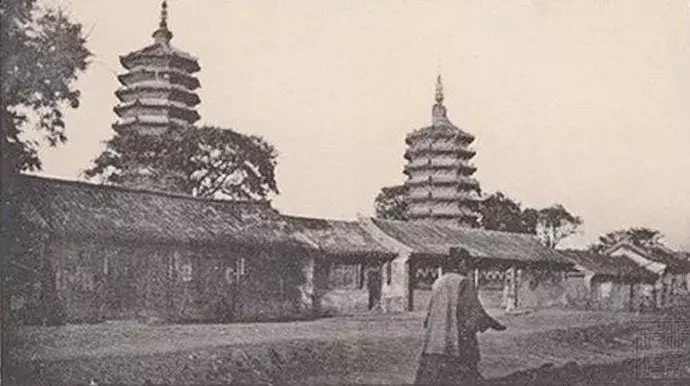

比较紫禁城、内城、外城,皇城的轮廓确实不够规整,但说到其中缘由,可视为元、明、清三代王朝重视文物保护的一段佳话: 元代建皇城时,西南角位置有著名的大庆寿寺,高僧海云法师和他的徒弟可庵法师的墓塔建于此。《顺天府志》录《元一统志》记载:“海云、可庵皆葬于寺之西南隅。至元四年,新作大都,二师之塔正当城基,势必迁徙,以遂其直。有旨勿迁,俾曲其城以避之。”也就是说,为保住寺庙和双塔,元朝廷宁可皇城西南角缺失,也必须让开寺庙与双塔。  ! ]5 U% I7 A( _% Q ! ]5 U% I7 A( _% Q

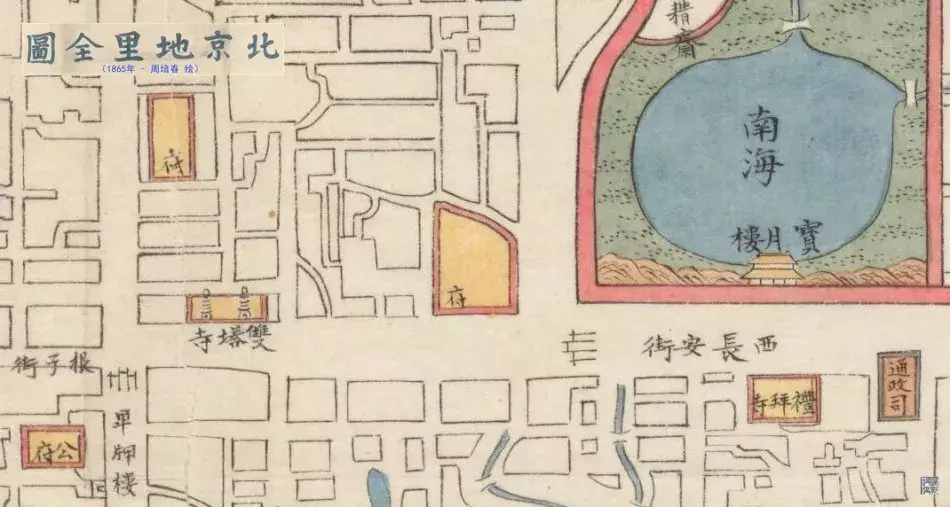

- M0 i* N% \- Z1 m9 m) v M明永乐年间,在元太液池,即中海、北海的基础上,开拓南海,重筑皇城,还是遵从元制,让开庆寿寺,沿南海西侧建筑红墙围城,皇城缺角如故。 明正统年间,重修此寺,改名大兴隆寺,又名慈恩寺。 嘉庆年间,寺毁于天火,不久就地重建,改名“双塔寺”。寺东建供给大内建设之灰厂,清朝沿用。  清同治四年(1865)周培春绘制《北京地里全图》中的“双塔寺“

% D0 |+ s' Y* T. p& [; B! F8 }7 a4 z' c为保护古寺庙,牺牲皇城之规整,中国古代珍稀文物的优良传统,从中可见一斑。 民国二年(1913年),袁世凯就任中华民国大总统,将总统府设于中南海,灰厂东侧道路,居总统府右侧,故取名府右街。  双塔庆寿寺明信片

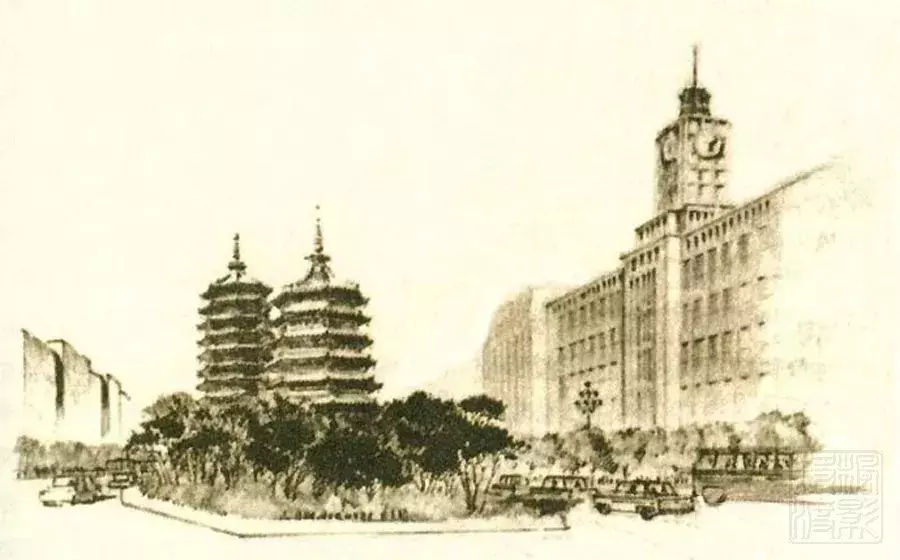

" f' r* @: R" j; @说到“双塔庆寿寺”,不能不提到中国著名古建专家梁思成先生。 解放初期,北京城百废待兴,打开通道,拓宽马路,发展城市交通势在必行。梁思成提出“保留双塔,道绕塔行”的方案, 并绘制了“双塔街心公园的效果图”。他坚持:把它留下来,作为一个街心小绿地看一看,如果效果不好再拆不迟。  双塔街心公园效果图 梁思成绘

/ v3 M4 W$ H' n) F/ e$ \) o: o2 c遗憾的是这个方案没有被政府采纳,1955年在拓宽西长安街马路工程中,双塔寺和周围其他建筑物一起被拆除。 今天,当我们在西单图书大厦路过时,再也想不到西长安街的马路上曾经耸立着一对金代密檐砖塔,只有首都博物馆静静躺在展柜里的“双塔庆寿寺”青石山门额匾,还能默默地向人们提醒曾有的故事。  : n6 [4 W# B9 L9 s0 Q( J# u : n6 [4 W# B9 L9 s0 Q( J# u

; M4 x9 g U2 M, L' r u

" a& \6 O L. |2 C: ?7 w7 i' |1 d! i5 ?7 e. h# |

图部分源自网络,文摘自《留存记忆——老北京地名文化寻踪》、《走近北京西单庆寿寺双塔》、《长安街上的双塔寺》 (更多内容,欢迎关注微信公众号“北京传统文化联盟”了解)

# P5 r- D! H, a

, U/ m) o% M: k- M |