|

我的家就在,二环路的里边,我的家就在,钟鼓楼的这边........。一曲京味儿浓郁的《钟鼓楼》,道出了北京生活的酸甜苦辣。几乎所有的关于北京胡同或者老北京题材的节目,都钟爱于用它来做背景音乐。看来钟鼓楼在北京人,或者说在试图了解北京的人内心里面,已经成为了老北京城的代表建筑。作为北京旧城中轴线的终点,它墙瓦石碑,重檐歇山的辉煌建筑似乎并非游客们真正的兴趣所在,而是在钟鼓楼周围,一片片胡同中,市井人家的北京生活。 $ f. [! t( C. K8 ^# F

" m' L, B. _& B' m2 O% h$ I

顺着北京城的龙脉,从永定门一路骑到地安门内大街,明显感受到耳边的动静变化。历史留给南城和东西城的差异,至今仍在延续,一直延续到了鼓楼脚下。到了馄饨侯门口,只看见“三爷”在左顾右盼。怀疑掌柜的在哪个饭馆小酌,便在姚记炒肝和馄饨侯里望了半天,不见其人,只见外地的老乡们有的辛勤工作,有的大块哚宜。角落里笑嘻嘻的人,估计就是他们的掌柜了。 . _0 G* E* p, E7 I6 V4 [! p4 N

/ q- w$ V; Z" X. E1 ]9 m

不久各位相继而来,几日里大家忙于各自的“任务”,似乎都有些倦容,不过兴致都很高,也许走胡同过程,本身也算是种休息吧。歌中说胡同里的人们,有着用不完的时间,可我们却是非如此,毕竟老天只把阳光借给我们到五点。 % ^- G" U1 {3 ^& q4 i

: [3 c8 j' T& H: Q& S: M. d5 p

我们始终没有考证出,何勇到底住的钟鼓楼的哪边,只好妄下个定论,既然后海已经被现代商业烟雾所笼罩,而钟鼓楼也在忙着迎接探望它的朋友。还是不便打扰他们的雅兴,暂且把它留给前来的游客们。我们则悄然的绕到钟鼓楼的背后。 / Q- Y H9 _$ k- l) S8 J

1 l, X) J+ l9 `0 U% V6 u+ \

钟楼、鼓楼之间的小饭馆儿,早已变成了三轮儿的停车场,大家走到钟楼前,对钟楼的石碑鉴赏了一番,便走进了豆腐池胡同。 ( {" y0 w' e( N! w; U

# W3 m9 S. f* O! l! ] z8 k4 Z( a7 ?

豆腐池胡同西起旧鼓楼大街,东至宝钞胡同。明代旧称豆腐陈胡同,可能曾经有陈记的豆腐在此经营。清代将“陈”讹传为“池”。使用至今。文革中一度更名为“红潮胡同”。 7 T) [8 G, j+ {0 C& `

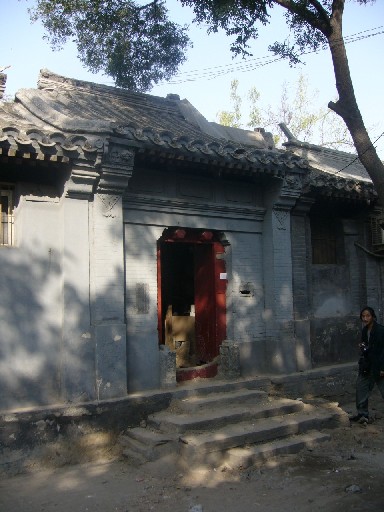

$ {7 S. `$ |/ N' R1 ]% L/ {' Y& U一进豆腐池胡同,便是著名的宏恩观的山门了。宏恩观又称“娘娘庙”。山门五开间,建在在台基上,有九级台阶。若非有钟鼓楼的比较,一定会是高高在上的感觉,硬山顶,高高的一字屋脊,两侧的龙吻已经残破,垂脊也只剩下了一侧。中间的券门周围,精美的石刻雕花还很明显。 * Z ~2 O* P5 e* W2 b- d& e, m

* ^7 D8 y( F+ {% p6 b) v( J$ A

+ Y6 D n+ J4 q5 {" l

+ Y6 D n+ J4 q5 {" l

T/ u$ R' B+ U. W) n. d% C

宏恩观修建于明代,清代光绪年间重修,清代曾经做为太监年老后的退养之地。清末著名的太监“小德张”年迈后就在此修养。 4 C4 j. O/ P. x

' @, j, f3 ?/ O) c! s. c

不断从里面出来的外国游客,以为这里在售票参观,不想一探才发现里面居然是菜市场。买菜的居民川流不息。不禁担心这座古庙能撑到几时。企图从庙的旁门儿,看看里面的情况,却未能如愿。不过看来旁门儿保存的显然比山门要好的多。 - [5 @5 M0 P3 ?0 \' S' G

5 Q% m% e' ~; `8 q我们选择了东行,在一座石台上,几个住户正在围座在树下闲聊。阳光,树荫,四合院,还有这里的人们,当这些胡同之美的组成元素,再次和谐的出现在眼前时,当真不由得你不拿起相机,记录下这一幕。

V( y0 w6 N* ?& B) {) y: y- G7 a' ]9 `6 G' x

然而在这之后,却突出的认识到胡同里树木的重要性了。可豆腐池恰恰在这点上有些欠缺,因为胡同中正在修房,风带着沙子制造了一阵小型沙尘。赶忙保护好相机,再无暇顾其它,此时各位也都是灰头土脸的了。

6 ~0 {$ {) r& m* N7 F

4 y! i& N, t4 H4 j! t1 w% |: [# d北京是多风的城市,加之过去都是土道,胡同里的人家,难免再兴个土木,如果没有茂盛树木的庇护,恐怕老北京城早就长埋地下了。此刻,不禁又想起了照片中那座绿树森森的北京城。

5 t" i- N& N9 g( z5 I

, S% L3 O& F' o3 ~( U. H风沙似乎不在作乱,正好走到了19号,一座小号金柱门儿,马鞍脊剩下一半。四枚门簪,两侧雀替均完好无损,唯独两侧的书箱门墩,像两块没有雕刻的方石头,和邻居们不太搭调。 ) E0 i: w! W. H" P7 L' Y4 j8 y% z, L' e

M) g4 k) Q! M1 W/ Z: z: C. N% _) L

院内被堆的很狭窄,但角落处,分明是一座一卷的莲蕾式垂花门。这是在胡同中,这是最愿意看到的建筑。垂花门的颜色还很鲜艳,在垂花罩两侧,各有一个雀替,底下却不见门墩,真是个不重视门墩儿的院子。想象着它曾经的美,同时也大概看出了这座院子的规模。

5 s. h1 `1 ~ f1 [" P! L

+ b$ b4 M* O; S# y2 Z; p( y' `8 s + {2 _6 E( ]0 l4 a + {2 _6 E( ]0 l4 a

: f" v0 A2 A8 ~" h- [在垂花罩正中,有一废弃的灯杆。更仿弗看到了月色当空的夜晚,古老的小院儿,空旷的院子,垂花门上一盏灯光,迎接归家的游子。

" N2 R: Q$ L- T& O7 e- q @/ s/ I8 z! C" D8 S; p! b3 U. T

光顾着幻想,差点儿座到身后的炉火上。赶紧走了出去。再往东走,就到了与豆腐池十字交叉的赵府街。《京师五城坊巷胡同集》记载,赵府街明代称为法通寺赵府胡同。

3 ^. ]* G7 ^" ^/ Z% X& P

$ `6 R. z- V) t9 a+ F5 C' I豆腐池17号的门楼,是一座非常精美的如意门儿。清水脊、两枚门簪,两颗书箱形的门墩,雕刻虽已不清,但仍能看出所刻是“福在眼前”。戗檐上个刻有一兽,插上的兽头均在。在门框东侧的墙上,有一块儿砖大小的信孔。

3 c& [% D# k- c+ Y此门虽不像西内头条那座如意门大门那样华丽复杂的雕刻,却在简约中体现了一种清爽的美。门脸的简单,显现出内心的清静。如果曾经住的真是位读书人,一定学问不错。做学问本就不该有太多杂念的。 5 o* ^- z' t* B: n* ~% f. I d

, A& }( _# H+ v1 ~# s d6 y7 X3 T

0 [, {- W: l9 C& F% A- L 就在17号的隔壁,终于找到了刚才风沙的根源。原来是15号的毛泽东故居正在修缮。说是毛泽东故居,其实是毛泽东的老岳父,杨开慧的父亲,杨昌济的府邸。毛泽东在此居住时间并不长。

' l9 h4 B$ r$ h+ ` ?& C t$ Y+ C

此处得到了“高干”的待遇,不仅是在于房屋的修缮,更在于胡同里唯一没有被粉刷的院落。依然保持着古朴的灰色。如果当年主席有机会经常微服私访的话,可能今天北京城都依然会是这般景色。 + W, ]9 [) `+ i6 y

! k( t0 G8 I. n* \; y

东行不远处有向南有一岔道,地图上都没有标明,也是豆腐池胡同的一部分。一座一殿一卷的联搭沟式的房子,为其撑着门面。 ' t+ s' `. Q9 z5 K% `$ m) x$ g0 i

( |( b# ?7 n7 X+ y& C5 u4 j 从东口出来,便是宝钞胡同。我们决定不再东行,而左拐。

" t' k1 X: G7 {7 b8 h/ l b7 ?$ P* E8 S) K7 s7 @- r' l

宝钞胡同,北起东绦胡同,南至鼓楼东大街。《京师五城坊巷胡同集》称其为倒钞胡同。元代实行纸币,立有《倒钞法》,倒钞法就是回收旧币,尝以新币。相传,当时的负责此项工作的倒钞司,位于胡同的南口。顾而得名,在清代“倒”被讹传为“倒”,且沿用至今。 " X" u# p& c: q; W n' ^

5 n1 H; [( c& h' a. S8 ] 如今倒钞胡同看起来更像一个小镇的街巷。各种门脸两旁排列。此时,苜蓿被华丰胡同西口儿的几盆红花吸引,询问住户此花的名称,却没有结果。倒是让那位住户把“我也不知倒它叫什么。”这句话,无奈的重复了若干遍。 3 W: p/ y- f% F' i- h$ {

% Y: Y6 H+ j m

北行几十米,再次到了岔口。西侧是王佐胡同,东侧是琉璃井胡同。为了胡同之间的关联性,还是决定,西折而行。实在来说,更希望往东走,因为那边相对更加的漂亮。

/ |5 P2 k2 z, f, @5 ?- X1 i4 c0 A! w

4 N c1 ]% y0 {2 G6 W 不过王佐胡同之行,也是确有不小收获。王佐胡同又称王座儿胡同。 `8 c. Q+ V) J( P" I

3 D: U2 M6 i% v9 X8 B# ? 王佐胡同1号,规模应该是一座广亮大门。马鞍脊,垂脊端,各有一个精美的雕花箍头。戗檐和博缝板的雕刻都十分完好,只是大门被拆了,在檐柱上后按了两道铁门。但里面是禁止入内的。 5 d% V2 Y& f9 R$ k

! ^+ s! J% L1 M, ?

走至5号,被门口种的植物和院儿内参天的大树留住了脚步。这时,一位老奶奶缓慢的走了出来,座在了门前,见我们拍照,突然向我感叹起了岁月的沧桑与无情。老人平时一定非常寂寞,终于有了听众,不停的说着,我们也借机到院内。原来那棵大树,从根部就分为两岔。一位大爷笑呵呵的抱着鱼缸出来,给金鱼换水。

) ?4 `0 {" J/ s& ^* U |7 l

5 v# _. s9 X8 V9 S6 ^

- M; t7 _7 A7 ^0 \# {3 I 此时,发现耽误的时间有些长了,这回速度居然落在正方形的后面,而老老北京和掌柜的正在前面和几位“侃爷”聊天。 : H! s5 Q( W% I1 o& N( ~; d

1 [+ Z- O$ N8 @ 赶上队伍,发现了一座山门式建筑,硬山顶,正脊上刻有雕花,两侧有排山滴水。侧面山墙上,带一荷花图案的透风。细看门额上清晰的刻着“永寿寺”并且有年号以及刻字人的名字。西侧竖刻“周又忱敬书”,东侧竖刻“丙子中秋”。门道呈长方形,被砖封住了。小小门楼,雕刻竟如此复杂。山门分开25号和27号,各开一门。两院儿都是永寿寺的范围。院内正殿三开间,配殿尚在。 / D! b3 S0 P5 U: F* Q5 I- X, _# G" I

$ M& ]: C- L1 l" N B% N* \5 I$ W# { V7 \% H

走出王佐,便是再次回到了,赵府街,此时在街角,发现一家老副食店,店内的广告图案,还有商品的摆放,特别是那股浓郁的酱香,已经很多年没有再见到了。老老北京说:“好像回到了用粮票的时代。”而售货员对我们这样的顾客,似乎也已经习以为常了。会意的问道:“您是买点儿东西,还是看看?”

% N1 v3 ?8 I, n) Q7 U" |) l

: g% E: u0 @ }% W

+ N5 B: k: ^ z! [ 在这街口,大家小停了一下,三爷拿出了他家乡特产的米花糖,给大家补充。

6 m: Q& |' p' R }! n$ z5 I; T" T U+ v

大家不敢多呆,光线的变暗在催促我们要加快脚步了。继续西行,走进了张旺胡同。

' C8 p1 |; I. m# l% J/ u8 |: f+ Q* I+ m5 c# U+ U* B, x7 _

对大门楼的重视绝对是正确的,而对小门儿的忽视,也是绝对不能容忍的。经常会是小门儿里有大故事。 ! a- M, q. n2 _0 e/ f' p6 r$ H0 q

9 a! s* C. J2 ?# `/ B 张旺胡同2号,一座随墙的小门儿,再次证实了这一点。

, F; ^/ I! \- x; g* y# O% C8 x0 C! E- i4 A- K9 _, C

刚进门,就看到两座高大的元宝脊的房屋。似乎一种敏感式的加快了脚步。走到尽头,大家相继发出了同一种感叹。 ! m+ D# i, a w: U" y

, J7 z# t' N# V1 R一座高大的单檐歇山顶的大殿。大殿座北朝南,所以我们是在它的东侧。正是如此,才会如此清楚的注意到山墙顶部的木刻雕花的精美大气。这就是豆腐池胡同宏恩观的正殿了。旁边所有的配殿,也均是元宝脊。形成一组建筑群。而我们所在的,应该就是他东侧院了。 由于角度问题,三爷找来架梯子,fenken趴到高出,惊险的留下了这次考察最为经典的照片。

1 m6 B3 W( x" T8 L! b( R0 t+ k% c3 Q+ L4 P9 A' v" I

出于习惯,看一座院字的时候,总是喜欢从里往外看。所以此时才发现,此院而的建筑也相当漂亮。正房、厢房全绘有苏式彩画,且十分清晰。院内虽然搭满了小房儿,但却未对老房做过多改造,一些窗户,仍然是纸糊,一定程度上保持了老房的风格。

4 P3 v& k4 H; T0 ~8 P- O6 D. F

7 W5 ?( K; } _9 E$ r* f, o5 {+ w 张旺胡同,可谓高潮迭起。从2号出来,西边十几米处,大家敲开一座大铁门。这里便是宏恩观的后门,刚才的大殿就在院内。里面正在施工,有消息说要改造成饭店,却不知真假。有一座石碑,立在大殿旁边。工作人员不怎么情愿的让我们拍了几张,便不再留我们了。 2 i- r! y, ]! y- O; s5 |/ F

( W% ~7 K' B# ^. |- ^0 o3 n! q

在张旺胡同的西段19号,是一座广亮大门,四枚门簪,两颗大号抱鼓石,全不知为何如此气派的大门,却用马鞍脊。似乎这是这一带门楼的惯例。到座房的垂脊离门楼的山墙有着两陇瓦的距离,一位师傅告诉我们,这是为了突出正门的高大。据他描述,曾经博缝板和戗檐的位置均有雕刻,如今却已经荡然无存了。

+ u! W$ F# o6 N& Z4 w# z, N3 o; C! Y$ v4 y! A, I

4 w" _6 c, X9 J/ a院内的居民告诉我们,这个院子非常大,是个正经的四合院。后来前后分开了。后半部分归了后面的国旺胡同。据说这里曾经这是末代皇帝溥仪送给他老师的院子。

6 h( a6 n7 v! o5 o

% E. ]( B1 j6 a v 回来查资料,庄士敦从威海卫卸任进京,先在北京饭店里落脚,之后内务府选定吉日,搬进了张旺胡同的一所宽敞的宅院。应该就是此宅。 3 X& m/ C) @" I1 F

+ p5 }( _/ u% ]) q' @3 L" `; d0 G: d

+ S: [8 u+ h" Y' I% w 此时的光线,似乎已经不给我们留太多机会了,而后面的行程,更像是一次夕阳下的旅行。登车踏着落叶,望着夕阳无限。此时的胡同,昏黄中似乎更有意境。从国旺胡同,赵府街,丝绦胡同至旧鼓楼大街,充分感受了一番,黄昏时胡同的宁静。匆忙游客们恐怕是无福享受此刻的时间停滞般的安宁,此刻方才明白,感受北京的胡同,不只是“走进来”那样简单了。

6 u. o' K0 Y1 m6 C6 n虽不见炊烟,胡同里的人们,一定都正在忙着“生火做饭”。享受之余,我们也该盘算盘算,是吃“油条”还是“饼干”。 9 U0 B$ K5 l8 L2 k M9 F( ~: `& p

8 A E( }( O% {9 r8 z4 C 8 A E( }( O% {9 r8 z4 C

6 E. Y& e0 I3 i: `

[此贴子已经被作者于2006-2-20 5:15:01编辑过] |