|

古营造世家的最后传人

* i1 z# \" K, Z

; t% H, X( s' G: B# w/ H

【来源:中国青年报,2006年】 $ ^# x x& m$ P- g( C4 P! N! E0 {

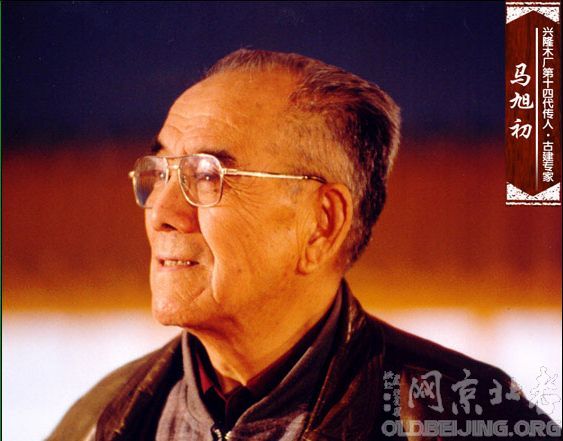

北京旧城南边有座灰色楼房,那是市府招待所,楼内有个两居室,84岁的马旭初独居在此。“这楼,还是我设计的。”马旭初笑道。屋内摆设略显简陋,却井井有条。“做建筑的,没秩序不行。”他瘦高,大耳,满头白发,走起路来佝偻着背。

1 ^- w9 @0 I- z' u' l' N) Q- W2 @

% S7 S. r' o4 e

马旭初身后的墙上,挂着一条横幅,上书“哲匠世家”,为原故宫博物院院长单士元亲笔所书,白底黑字,映照出一个鲜为人知的家族背景:马旭初原是显赫一时的北京古建筑营造世家——北京兴隆木厂马家第十四代孙。

( P6 s, a' O# Z$ c' ?

+ G. `* b, Y# i0 M# {0 T( ^( E

700年营造史 一马当先

2 y# Y& i& j$ h( b$ }+ N" a

! [- J3 F6 n4 I7 ~% G 故宫文史资料载,明朝参与主持故宫修建的工匠,青史留名的共有4人:阮安、梁九、蒯祥、马天禄。工程完工后,其他三人都成了朝廷官员,只有马天禄依旧留在营造行业里,开办了兴隆木厂,承接皇家工程。 * U. Q9 Y H5 T7 K6 G8 ]7 f8 t. B

6 X/ C' O5 I# {9 d6 J0 J

有清一代,皇室宫廷建筑,都在明朝基础上扩建和改造而成。皇家大型工程,由内务大臣主管,再由工部转交给当时京城的十二家木厂承包。这十二家木厂被称为“八大柜”和“四小柜”,排名依序为:兴隆、广丰、宾兴、德利、东天河、西天河、聚源、德祥、艺和、祥和、东升、盛祥。

# l0 {. o' [9 V! f( i5 J

" s/ }+ o0 w* g% B. Y9 u

马旭初解释说,清代木厂,绝非当今的木器加工厂。历经明清两朝,建筑行业已分为瓦、木、土、石、扎、油漆、彩画、糊八大“匠作”,木厂正是集合了各个工种、配套齐全的施工单位。

) y9 \1 Y- K+ L& u7 h+ d

: ]- `) n6 p# B2 s, u

十二家木厂中,为首马家的兴隆木厂,被称为“首柜”,所有皇家工程,都由“首柜”向工部统一承办,然后再分发给其他十一家木厂分头施工,“有点类似于今天的总承包商”。

, ` ]) V7 Y" S( B. M( X2 b( Y2 X. y

. g1 W# Q+ K( d# e5 G) j 清朝近300年历史,紫禁城、颐和园、天坛、北海、圆明园……所有金碧辉煌的皇家园林宫阕,无一不留下兴隆木厂的痕迹。事实上,在现今中国23处世界文化保护遗产中,有4处是马家修建,它们是故宫、颐和园、承德避暑山庄、天坛。

$ U# `+ a1 b1 t/ R

8 k! O' s: O9 P

清朝退出历史舞台,古建筑犹在。马家应时而变,木厂增加了“古建筑维护修葺行业”。 ; a( w. U* l& X+ b

9 C$ e2 l) x7 v- C! _ 1930年,曾任北洋政府内务总长的朱启钤,发起成立中国最早专门从事传统古建筑研究和调查的私营学术组织“中国营造学社”,其社员多为学者,对建筑学颇有造诣。 7 x1 ?( L) k8 p: n

. I6 s- \! w* [' h: U& Q

根据建筑学者、中国文物研究所研究员崔勇的研究,从1930年到1945年的学社成员中,有清华大学建筑系创始人、著名古建筑研究学者梁思成和夫人林徽因,著名建筑师杨廷宝、赵深,史学家陈垣,地质学家李四光,考古学家李济……在这份总共80人的名单上,也有马旭初的祖父、当时兴隆木厂的“东家”马辉堂。 " r, Y. T& t! y! V7 V

7 p$ M0 P) \1 q. p- d3 D: ]8 Z' D8 e( M

到1949年,马家经办了许多古建筑维修工程:

2 f9 U/ Y0 z F7 D o; k1 t. p4 b' O

' U7 z1 N6 {5 |+ P( o7 c" ^: |, j

——1934年,维修阜成门、东便门角楼、“金螯”“玉 ”牌楼;

. ]: n' a6 _9 q; N( J$ `/ n6 K9 Z

) [- [" s- T1 G

——1935年,维修天坛祈年殿; ( t: U8 F2 v" w! J

5 R. i' i; N1 }9 u& c5 c: {/ D

——1938年,维修雍和宫牌楼、国子监牌楼…… . f" o \$ T8 l" \" S2 Q& Z; |

8 c7 g, O9 K; G6 J& y+ a% d

就是在这样的家族背景熏陶下,马旭初也开始进行古建筑研究。营造业古训:天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。马家祖训:修建任何工程,都要上对得起祖宗,下对得起子孙后代;不偷工减料,“一切按则例办”。无论东家还是匠人,必须严格遵守。青少年时期的马旭初,周末多半在古建工地度过,在祖父和父亲的精心培养下,渐渐体味出中国古营造业的精髓,学成后更青出于蓝,只要见到文物古迹并与古建筑有关,马旭初一眼就能定论。

$ v, p' E b- R) T% a

- s& }! w* P |- w5 x 满腹古建经纶 一朝尽弃

d1 G6 ^- b2 J- |

% @4 g5 J# ]( R! S9 |5 d

1949年后,马旭初将家中1000多处房子和100多个企业捐给政府,一家7口住在10平方米的小平房里。他找来一些印刷厂的纸筒,捆搭成一个三层的床架子,一家人就这么睡。

. d" q( r, r! E% }# N

; H" o9 P4 m: n, O 万贯家财自然也荡然无存,昨天的马家二少爷和少奶奶,像所有普通劳动者一样,挑起养活5个儿女的重担,只是一出门,就看到许多白眼,心里格登一下:原来人家那普通劳动者是好人,我却是坏人。从小在古建筑里泡大,大学里又师从梁思成学建筑,满腹古建经纶,派不上一点儿用场,马旭初很快沦落到捡破烂的境地,甚至以卖血为生。

- j, F9 J k& E G4 H

! J$ {: Y0 |# [. W1 x

采访时,马旭初坐在椅子上,面无表情地说:“捡破烂,最怕冬天下雪,白茫茫一片,什么都看不见。过年买两包骆驼牌染色剂把孩子的衣服煮一煮,又成了一件新衣服。”说着,居然一笑,目光却冷漠地越过记者头顶,投向窗外。

! A4 u4 j5 Z9 o2 l

5 j; I+ Z( [% k: O

“文革”中,马旭初总算干了点儿与建筑沾边儿的事:当砖瓦工,砌猪圈、砌厕所,干了两三年。但他却眼睁睁地看着红卫兵烧掉了家传的颐和园、圆明园、畅春园、万春园的图纸,烧掉了父亲和梁思成等人共同测绘留下的整整两箱古建筑资料。“财产没了就没了,烧掉的图纸才是我最心痛的东西。”马旭初说。 ' @' y" W/ D- Y* a! ^7 \' }

# o( `5 H5 b6 O0 \. Y, n6 f; o

记者问:“您现在还经常回忆这些事儿吗?” , [9 [. @6 x& }" c3 O% y

0 y, `! N# K/ v2 a9 ~1 z 马旭初说:“尽量不想,想了难受。”

7 T5 k) r1 y" n

2 x$ z: {$ C% f+ y7 }' ] 马旭初的目光,投向“哲匠世家”横幅之下,那儿,还挂着他12岁时的照片,嘴角一抹微笑,流露出他来自遥远年代的清高和孤傲。那时的马旭初少爷,坐在洋车里,经过北京闹市街头,经过马家占有一半股份的北京饭店,经过马家是股东的电车公司,经过随处可见的马家房产,来到自家工场,匠人们羡慕而尊敬地跟他打着招呼,而少年马旭初故作老成地微笑着——就像留存至今的这张照片里的样子。 " ^+ \( K S9 R

! o4 E; `. d! t4 z3 @* e 最后一代传人 老骥伏枥

% _, u3 W) k% l2 s" O

; ~+ Y% `: H. G) [ 1984年,马旭初被“平反”时,正值北京市开始城市改造,许多古建筑要修缮。此时,老工匠们已陆续过世,新人青黄不接,急需有一部文物建筑施工的工程质量标准。

% J. ?* o2 M& B, O6 s

3 `; N% m9 C1 H' v# P* ?

中国传统古建行业,自有严格的行规,师徒之间,口耳传承,从来没有形成过文字。如今,大多不识字的瓦、木、土、石、扎、油漆、彩画、糊等“八作”匠人们,全都年事已高。 ' S1 P/ ^3 l& \/ k

9 @( Y; \' o7 R: _3 d 马旭初请来当年兴隆木厂的老工匠们,牵头起草这部中国传统古建筑的施工标准。两年后,1986年,《文物建筑工程质量检验评定标准》出台,中国古建营造业千百年来口耳传承手艺和秘诀,终于有了一个和现代施工相吻合的操作办法,并永远保存下来。 # B8 e" S) H w" F( y4 l1 p" a

) G; ]7 X1 m- G$ a2 s, `7 j

在马旭初看来,修缮古建筑,必须讲求一个原则,即:以旧修旧,以旧复故,说白了,就是“复古”。新砌墙体通过刷浆降色,达成如旧之效。维修司马台长城和明城墙遗址时,在新补砌体较多的部位,均采用了“随旧”的处理方式。保护古代彩画也一样,描新彩,随旧色,力求色调复古,远看一致、近看有别。 " Z4 _" d4 _7 j4 F- L* Q8 n

. z2 E' q1 `1 h: b, _& w: { 但传统技艺未必能解决所有问题。1986年前后,从崇文门到东便门角楼的古城墙残缺不全,城墙周围私搭乱建的破坏现象相当严重,马旭初逐步开始恢复老城墙,至今也没有砌得完整。原因就是,如今北京的水质中含碱量过大,运用古代技术制造出来的城砖,不到两个月就出现严重返碱现象,“所以,保护古建筑不仅仅是古建专家们的事”。 ) e% V7 z7 ~2 w9 j3 F

- i6 [' A+ P2 ?! U5 |7 v% X

在多年的古建筑保护修缮工作中,有一件事让马旭初至今感叹不已。 1 ^$ z) I+ Y( p: b1 }& E5 p/ E) I3 Q

2 k& N4 f# _% O$ m

藻井是中国传统建筑中一种独特的顶棚装饰形式。马旭初刚被平反恢复工作时,就听说北京西黄寺后院中,散落着一幅“文革”期间从唐代隆福寺中拆除的藻井。他曾听父亲说过,这个藻井上画着天上的星宿,一共是1472个。马旭初到了西黄寺,发现院子里四处散落着被破坏的藻井碎片,还有的部件被丢到厕所里。马旭初将这些散了架的小构件一个个收集齐,从厕所里掏出了藻井的斗拱,冲洗干净。后来,根据尚存的旧有照片,找老木厂的老匠人修复,将其捐给了北京古建筑博物馆。

) d7 s4 m% X" q. T, }( N

6 L. w' z7 O( C: S5 N! x/ _1 D6 X3 t 马旭初感叹:“这个星宿藻井,除了作为建筑文物本身的价值外,还反映了唐朝的天文学发达程度。假如天文学书籍失传,那么唐朝星宿通过建筑这一方式也能保存。所以,古建筑并不仅代表建筑本身,它代表着一个国家发展的历史,也是一个国家文明的象征。”

2 i8 ?/ P+ P, O- s

2 a) l* t$ k$ H; L8 |

2006年7月9日下午,北京市古建筑博物馆的展厅展出了马旭初当年修复的明代隆福寺藻井。当周围十几盏射灯齐亮时,这个古老的整体结构为上下三层的藻井,通体折射出瑰丽的光辉,令参观者赞叹不已。想当年,这个藻井落寞地散落在西黄寺,只有马旭初把它视如珍宝,摩挲着它暗淡的身体,扼腕叹息。

- U8 _! h: h# H( B 5 Y; F2 ]. v$ v/ r

古营造世家的最后传人

; j: Z1 a b7 }, ~

博物馆里有一个老北京城沙盘。馆长董纪平指着它说:“北京是世界上惟一经过严密的规划建立起来的城市,甚至包括它的色彩。平民的房子都是灰色,更加衬托出皇宫的金碧辉煌与威严。” 1 C! S C" S/ ~' c; I# K! X* @

$ K. L' h7 C2 J o) [# _7 N

马旭初如今的居家楼房就是灰色的。作为北京古营造世家的最后一代传人,他正一天天老去,只有一个记忆终身难忘:那是1935年,马家奉命重修天坛祈年殿,12岁的马旭初爬上滑车吊篮,顺着架子,上升到天坛顶点。抬头望,蓝天触手可及,低头瞧,父亲和工匠们正仰望着他,脸上全是笑。 |