3 k# h+ ~* Y7 V3 I# h$ C

0 i- j" i3 T2 s; F2 t" d% c8 q' h. C" _& J

正义复位 记重庆汪山空军英烈 国殇圣域建忠烈祠(之六) . _8 ^2 N0 C l- v. a

8 S0 G1 W [: F6 h" W- `

/ `4 A: n4 z7 Y9 u, O

9 E5 F, h2 `' a5 a* ]& U( o

2015-9-14 |汪治惠、白中琪 。

. P; G! ]% X* u x9 n' m

1949年底,国民政府在大陆全面溃败。10月1日中国共产党在北京宣布成立中华人民共和国,12月7日中华民国政府正式播迁来台。自此,两岸敌对分治成形。

5 T" i* x: x3 X! u4 z4 f3 `

国府虽然失去大陆管辖权,仍以中华文化正统自居,在台励精图治,百废待兴,面对全新改变与挑战。然而对抗日战争中牺牲军民的追思感怀,始终如一,持续抗战期间既有的褒忠、抚恤、永致怀念计划,以不同面貌,创造新的忠烈纪念语言和崇拜图腾,将威权图腾转化为民主发展的象征。

- b! Y5 q; A6 z7 m& U

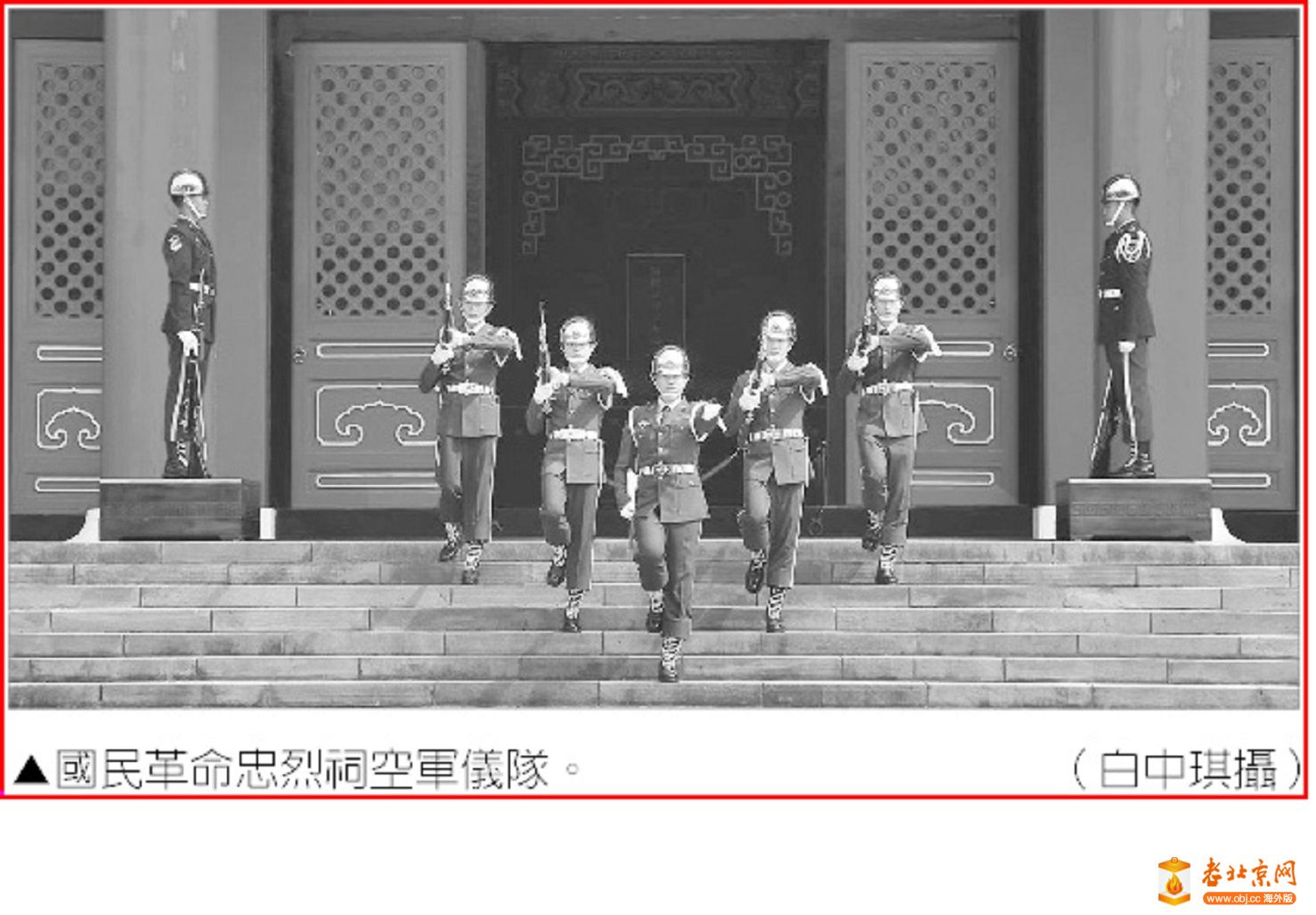

$ a e5 A9 Y! O+ u国民革命忠烈祠空军仪队。(白中琪摄)4 X6 [. E3 L- G9 _- y" j0 r! h1 ]

正义复位 记重庆汪山空军英烈 国殇圣域建忠烈祠(之六)

2 y* f# o/ K4 j$ Z

2 y* f# o/ K4 j$ Z

; B; |; n* D5 r2 b M2 ~$ t" ?" n

1969年9月3日蒋中正总统(中)亲临圆山国民革命忠烈祠,主持中枢秋祭革命先烈及阵亡将士典礼。(本报系资料照片)6 W; [6 L; C, C$ P$ x9 Q/ S" G

5 `! f4 N- x! J

正义复位 记重庆汪山空军英烈 国殇圣域建忠烈祠(之六)

$ Q, l$ W5 `: X- W+ M

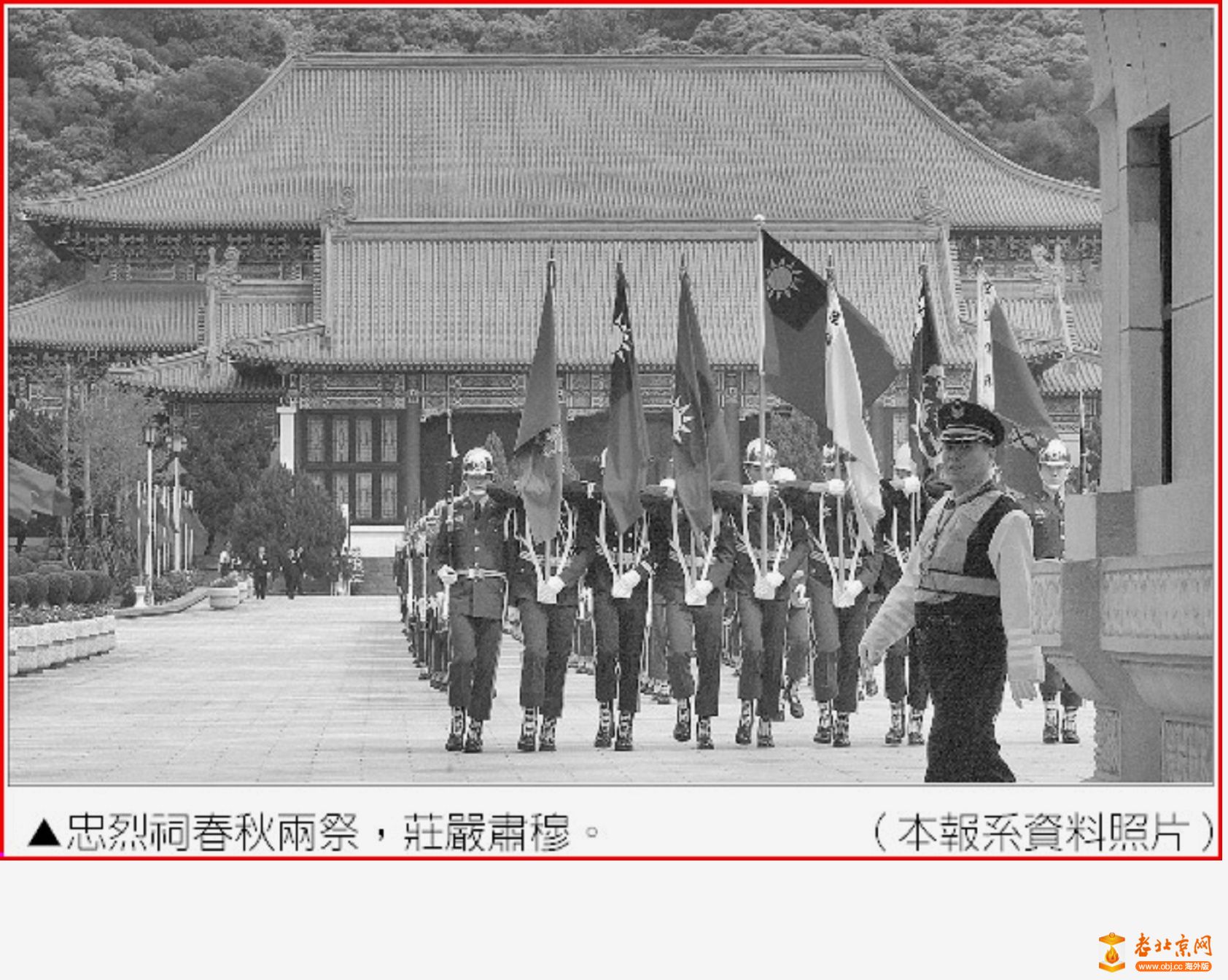

& T1 c6 E- t- v: t/ R/ d* R( t j# y忠烈祠春秋两祭,庄严肃穆。(本报系资料照片)" ] @4 ]' J2 Q# X) J

正义复位 记重庆汪山空军英烈 国殇圣域建忠烈祠(之六)

4 [3 }+ d8 l3 I4 d

! q2 I' J+ ^# C+ q$ u3 u8 l

: i- R4 u8 Y5 }1 O( o$ d" g5 i, P

战争纪念物求认同 6 U8 @/ t# p$ i

时代不同,「纪念性」含意也截然不同,差别在于纪念物本身,在各时代被建立与赋予的角色有异。因此,由纪念物探讨纪念性,就必须将它放在历史轴在线,切入问题。纪念物最原始古老的概念,在于它是「人造」,是为了使某个单一行为或事件、或两者结合,能在未来世代,感受其「真实存在过」所设立。 3 ?, L$ S( u# R' t9 D3 A

第一次世界大战前,人们对于历史建筑的态度,是将之独立、隔离「纪念化」。直到经历一战的死亡破坏,有了强烈的记忆需要,「活的纪念物」概念应运而生,学校、博物馆等能传递记忆、活的纪念物,提供当时社会需求。二战再次把世界推进杀戮战场,随之而起的是「现代纪念性」的需要。

5 X: k* c ^. r' l2 x- f- H

此时的纪念物,必须将人类集体力量转化为「象征」,以满足外在要求,必须具「永恒的象征」,有强烈的「情感价值」,能成为未来世代的遗产。能成为国家认同的纪念物,必须具有强烈的精神暗示。而能让历史的伤痛,唤醒缺席者记忆的,莫过于代表国家认同与人民记忆的「战争纪念物」。

+ p! F6 j5 q4 l) q, G+ l( B' G5 Z

战争或政治相关的纪念物,使政治记忆与公共艺术产生交集;如同「诠释」的议题,纪念物也能够建构与解构家庭、社会、国家认同。诠释会依「世代更迭」而改变,因为我们是依照每一世代的价值观与需要,来诠释过去。每一个不愉快的事件,会依当代交替而有不同诠释。历史因加入了不同专业、多元文化,而复杂分歧,人们经由其所属群体,进入历史。

* S* l$ u) d! C. K8 H' {

世代性并非历史的修正主义,每世代人民的需求是关键。经历事件的人说的是「记忆」,当经历过此事件的人,都不在人世时,这个场域将被孩子世代「再诠释」,因为他们看到的是「历史」。而国民政府到台湾,就是从「战争纪念物」的概念着手,以褒忠、抚恤、永致怀念精神,建构家庭、社会、国家认同。

# J) E- l5 h, v# \ z

忠烈祠为「国殇圣域」,祭祀开国、讨袁、护法、东征、北伐、讨逆、剿匪、抗日、戡乱等时期为国殉职殉难军、文人之处所,使其常留青史,千秋祭祀崇奉。依规定,中央政府所在地,建首都忠烈祠,建筑经费由国库支出,奉祀为国捐躯忠灵将士,计40万余人。

N L+ X8 @. D% P7 ~, r5 y8 @7 M

中华民国对功在国家烈士之褒扬与纪念仪礼,最早可追溯至1912年。1926年至1928年北伐时期,已有计划建忠烈祠,到1933年出现相关法令,1936年军事委员会订定《各县设立忠烈祠办法》,「忠烈祠」一词才被广泛使用。 % [1 T0 R- M! S" e

1942年,为鼓励士气,军委会特别通过「抗敌殉难将领名册准入忠烈祠」,连非战场阵亡、病故,及意外伤亡都列入。抗战胜利后第一次大批阵亡将领入祀忠烈祠。透过建塔、立坊、褒忠、表彰,与纪念抗战烈士的忠义行为,为先烈先贤守灵、为民族维系国魂,塑造国民典范,建立共同历史记忆。以当时情势,褒忠仍以抗日牺牲官民为主要对象。 2 f( I1 M4 f! }/ Q4 x; }" K

* J* ?7 }& r$ e h

纪念烈士图腾转化

& J. O% e+ y i1 B$ X

根据现存盘案显示,国府始终高度关心抗战忠烈事迹的搜编、表彰与纪念。在1937年双十国庆,国府通令全军各军事长官,查明阵亡官兵呈请褒恤,以表政府眷念忠勇至意。同时,也谕令全国各级政府调查境内的忠烈祠修建现况及奉祀烈士事迹名单。之后在国土逾半沦陷环境下,仍尽最大努力,经过两年多的调查,终于汇整已回复省份的调查资料,制作「全国各省忠烈祠实况调查统计表」及「入祀忠烈祠烈士事迹报告表」。后续调查工作,持续进行。 9 g4 M* Q% B4 x) |' S, {

抗战胜利后,从中央到地方更积极搜编忠烈事迹。后来因一连串政治动荡而暂缓,国府来台后,于1963年开始规画建忠烈祠,但过程中人力资源先建了国父纪念馆。1967年核定在圆山神社原址,整建国民革命忠烈祠,为中央政府所在地之专祠,由忠烈祠改建委员会负责监督。1969年3月25日落成启用,全年无休对外开放,供国人追思景仰。

, i& F5 j3 I" ?# ~( l# X

1957年国防部奉 蒋介石指示,订颁《国军忠烈录搜编办法》,令饬三军对北伐、剿匪、抗战、戡乱各时期忠勇将士壮烈死事资料加强搜编。《中华民国国军忠烈录》涵盖各军种,是一部内容、册数、辑别庞大的数据集萃。(待续)

* n( d, C7 K" \% M% h# [+ {' Q3 u! z4 g. z1 j

7 R I* H# `3 \5 a5 v/ U; G

$ l" I4 n6 Q/ p( N7 C" o

+ l! o- \% z! \/ O* G |