|

我也来嚼嚼别人嚼过的馒头,哈哈

3 t8 ^1 U. |* N; k' U / k ]6 A* @/ @) r% ?9 A. `; D

0 P9 Q& M1 [: z/ M# T6 Q

! f* ~% f( j, [! F5 ?3 j* D; j) k! ^

第二章 北京的胡同(节选)

# q0 D% S! I, s9 R% l

4 ~+ J- n. a- u6 @胡同的起源 4 F4 {8 s9 ], ?% B

. T7 R3 p F8 t* b. j8 p北京的胡同是中国传统住宅建筑和城市规划布局的经典,是最具民族特色的中国传统文化符号之一。这些排列整齐纵横交错的胡同小巷,不仅拥有700余年的悠久历史,更是独特的历史因素、地理环境和人文积淀的产物,它们记录和鉴证了历史的变迁和时代的风貌,是老北京文化和生活方式的缩影。

6 ^- G: R y: g* w2 q0 p$ f至元元年(1264),元世祖忽必烈下诏以燕京为中都,至元八年(1271)定国号为大元。次年,改中都为大都,并迁都于此。从此,元大都(北京)成为中国这个统一的多民族国家的政治中心。大都城是刘秉忠受帝命在原金中都城址的东北侧营建的新城,于至元四年(1267)正式破土动工,到至元十三年(1276)基本完工,其城市街道的布局,奠定了北京城的基本格局。特别是今天北京东西长安街以北的街道,因同处在元大都和明北京城内,所以改动不大,至今仍多保留元大都时期的城市布局。 0 F3 N% Z W' c' q6 f x# I/ s

北京的胡同多,可谓举世闻名。而胡同正是起源于元代的大都城。所谓“胡同”,实际上就相当于南方城市中的“弄”和“巷”。大都城被划分为50个坊,坊与坊之间为平直而宽度不等的街巷与胡同,全城街巷胡同总计有400余条,胡同两侧即为大小规模的四合院落。根据元人熊梦祥《析津志》所记载:元大都街制为“大街二十四步阔,小街十二步阔。三百八十四火巷,二十九衖通。衖通二字本方言。”可见,当时的街道分为大街、小街、火巷、衖通四等,而“火巷”、“衖通”皆为南方普遍使用的街巷名称和方言。“火巷”是比“街”低一等的道路,始创于宋金交兵时的南宋,既为防火而设,也方便作战用兵。“衖通”则源于方言“弄堂”,即小巷之意。古时“巷”、“衖”不分,读作“虹”,后来又出现南音“弄”,或可写作“衖堂”。在同时代的书籍中,也被写作“胡洞”。这些名词均是指后来出现的“胡同”一词。

- y+ I( ~- N7 V% `) y b明灭元后,在元大都基础上对城池进行改建,称为北平。明成祖朱棣夺得帝位后迁都,改称北京。至此,城市的街巷胡同得到发展,并开始将原来胡同各种不规范的写法统一写作“衚衕”。除了大街和原来的29条胡同外,原来的384条火巷也皆称为胡同。据明嘉靖年间张爵所著《京师五城坊巷衚衕集》记载,北京5城36坊,有街巷胡同约有1170条,其中直接称为胡同的约有459条。 ' u( |3 u9 S" n9 Q' h% B1 T

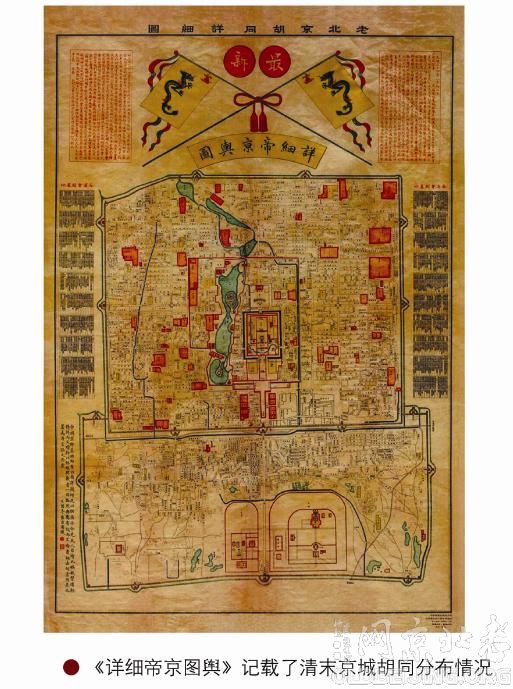

清朝入关后,沿用北京旧城,改称京师。据清光绪年间朱一新所著《京师坊巷志稿》一书中所列当时北京街巷胡同名称,当时已有街巷胡同2076条,其中直接称为胡同的约有978条之多。

, H: b0 \1 n1 `北京的胡同是由前后两排四合院构成的一个长条状的通道。由于北京的四合院大多数是坐北朝南的格局,院子的正门朝南,有些院子同时开有朝北的后门,所以北京的胡同多数皆是东西走向,虽然也有南北走向和斜向的胡同,但都为数较少。

, B( Z/ s7 ]6 A1 T北京的街巷胡同构成了经过精心规划十分方正的棋盘形城市布局。而这种规划正是吸取历代帝都的建造经验,体现了我国历代建造城市的传统特色。座落于这些胡同内的王公府第、名人故居、商旅会馆、寺庙道观,以及市井风情、人文典故,都蕴藏着传统文化的精华,具有极高的美学价值和人文价值。因此,北京城的古都文化又被形象的称为“胡同文化”或“四合院文化”。 ) Y; _) _% @! L, e" D4 J

* p/ X0 f) r! |' e& j' J# Q! I

1 H9 v8 R& e. n+ d/ ^# z# P2 A

胡同的分类

6 z+ a2 H0 l1 A; F6 A9 u; y: H1 h

" Z4 y3 r1 V5 ~( v北京街道胡同众多,基本采用大街小巷的方式,南北走向的一般为大街,相对较宽,因过去以走马车为主,所以也叫“马路”;东西走向的一般为小巷,即胡同,相对较窄,以走人为主。街道胡同两边一般都是一座座的四合院落。 , [/ @3 m: d f7 g: s

胡同的分类与名称五花八门,包罗万象,但都具有其显著的特点。从形态上看,胡同虽然主要是作为通道的作用,但也有为数不少的没有出口的单向胡同,被称为“死胡同”。并且与大多数成东西、南北正向排列的街巷胡同不同,也有部分成倾斜走向,被称为“斜街”。

6 _0 O! j9 Q2 ?9 S% M; z# d+ ]北京城内街道胡同按名称属性可以分为多种类别,并多以寺庙、官署、军营、桥梁、仓库、集贸、器物、人物、动物、植物等等来进行分类命名,其中许多一直沿用至今。但是,这些街道胡同,大都拥有几百年的历史,有的名称一再改名,有的名称发生音意讹变。今天对其认识,要以历史为依据,按其历史上的名称去分类,否则就容易出现偏差,甚至闹出笑话。 6 i: q5 G, m. Z: p

例如,崇文门内苏州胡同南,原有一条“官帽胡同”,清末民初又叫“官帽司胡同”,从字面上看,应与“帽”有关,但是,如果查阅这条胡同在《乾隆京城全图》上的位置,时称“官茅房”。老北京人称厕所为“茅房”或“茅司”,“官茅房”、“官茅司”实际即是公共厕所。后因茅房不雅,遂改“茅”为“帽”,使其意义发生了变化,如归用品类,就会发生错误。又比如,西城区东南部的“高义伯胡同”本是由“狗尾巴胡同”的谐音雅化而来。因为老北京话将尾巴念成“乙巴”,“狗尾巴”就变成“高义伯”了。如果按字面看,似成了“伯爵”的住处,划归府邸类,同样会闹笑话。 5 K8 o! f1 r: j! O J4 {6 q. ]' p

由于宗教伴随着人类历史发展的各个时代,拥有悠久的古都历史的北京城,受宗教影响极大,寺庙众多。因此,在北京的街道胡同名称类别中,以寺庙命名的数量最多,达600多条次,列各类胡同名称之首。如真武庙、安国寺、崇元观等。街道胡同的命名多是日常常见的事物,因此,动植物也是胡同的常见名称类别。以动物命名的胡同街巷,多达450多条次,如鸡爪胡同、牛角胡同、母猪胡同等。以树木命名的胡同街巷也有250多条次,如龙爪槐、小椿树、枣林等。 & B% i$ i A: k, H& i5 D3 \

又由于北京城在元、明、清时期,军队的营房分布于城内,且数量众多,因此留下了以军营命名的胡同190多条次,如弓箭营、四川营、校尉营等。北京的古桥有上千座之多,所以以桥梁命名的胡同街巷也很多,充分证明桥梁在当时交通当中的重要地位,因为有桥之处必为要道,人们往往又习惯以桥梁作为重要的地标。据记载,老北京城以桥梁命名的胡同街巷也多达130多条次,如如大石桥、鞑子桥、半步桥等。 ( b+ |3 P6 e! Z7 i# k5 I

8 }4 b8 F$ Q: }+ H, G5 N( p* K$ g历史上北京城还有许多仓廒和库房,星罗棋布,分布于各处,仓系用于存储漕粮,库系用于储藏各类物品。特别是明代,漕运不再进京,漕粮由通州经陆路或水路运抵朝阳门,朝阳门内外建有多座储存漕粮的仓廒,便有了海运仓、北门仓、南新仓等著名的“京师十三仓”。用作库藏的库房形成年代久远,于是磁器库、米粮库、灯笼库也自然成了胡同的名称。北京旧城遗留下的仓库类胡同街巷共有100多条次。

# Q! R3 f' R! ^( I) h7 O用五行八作的手工业命名的胡同更是丰富多彩。饮食类的有馓子胡同、麻花胡同、烧饼胡同、油炸鬼胡同、面茶胡同等。日常用品类的有银碗胡同、盆儿胡同、灯草胡同、劈材胡同、臭皮胡同等。营造作坊类的有台基厂、细瓦厂、大木厂、琉璃厂、红罗厂等。种种类别,不胜枚举。 & d4 w/ T5 y* q" L* h2 o& A

这些各类街道胡同的名称,不仅反映了北京城的各个历史时期的政治、经济、文化及社会民风的面貌和特征,并且由于每条胡同街巷自身的历史变革、所历事件、所居人物,同时汇集成为一部北京胡同的历史,反映出北京城的历史旧貌。 - w1 g" L8 [; J! T* {* I

C, {& ]8 {' n; f

5 Z" ]7 Y: a- s' V: F3 {胡同的命名 " j3 m7 J) v8 I8 F2 P& C+ K

7 F! Q0 E/ G, c. H4 L; J- e

胡同是城市发展的产物,因其广布京城而成为老北京的特色人文景观。明嘉靖年间张爵所著《京师五城坊巷衚衕集》记载,北京城划分为5城36坊,有街巷胡同约有1170条。这些城门、街坊等重要城市建筑、设施均由官方命名,而坊内的胡同名称则是来源于民间的约定俗成。

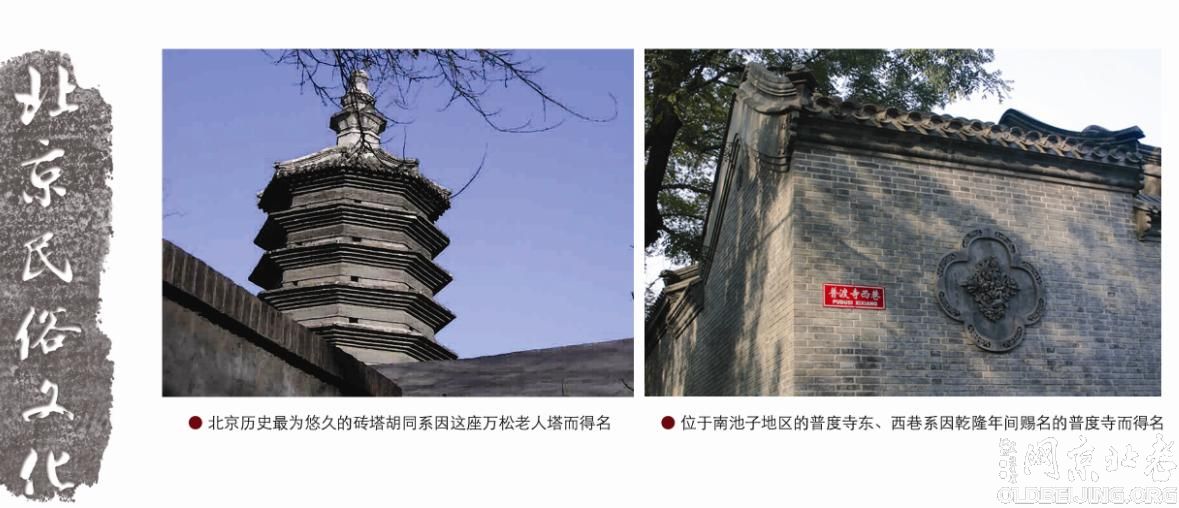

8 ?6 j# s/ X# f: [/ y北京街巷胡同的名称多按地形地貌、景物建筑、人文特性来命名,皆是与百姓生活息息相关的事物,可以说是就地取材,通俗实用,且生动简明,特性突出,更具有类别广泛,词汇丰富的特点。例如,作为北京历史最为悠久的胡同之一的“砖塔胡同”即是因一座名为“万松老人塔”的青砖古塔而得名。由此,并逐渐形成了以寺庙、官署、军营、桥梁、仓库、集贸、器物、人物、动物、植物等等类别的胡同名称。但是,由于其来源于民间,也有大量粗俗不雅的胡同名称,却又恰恰生动的反映了当时的百姓真实的市井生活画面。 ; V& C+ |/ _: Z, D O! t' U2 T6 n

其实,这些街巷胡同并没用严格的划分,其命名也表现出北京人的实在和风趣,比如把宽的叫“宽街”,把窄的叫“夹道”,把斜的叫“斜街”,把低洼积水的地叫“洼子”,细长的叫“竹杆”,扁长的叫“扁担”,一头细一头粗的叫“喇叭”等等。胡同的名字更会因胡同的形态而生动有趣,例如由于某些胡同内的各个院落的进深大小不一致,形成了一些曲里拐弯的胡同,于是就有了“九道湾胡同”;有的是死胡同,只有一个出口,于是有了“口袋胡同”;有的胡同绕了一个四方形的圈,就有了“四环胡同”;有的胡同不是一条直线,而是弯曲的,就有了“大秤钩胡同”。

, D3 v& S6 V4 k# m% q由于胡同的名称都是住在胡同里的北京人生活当中自发叫起来的,所以有不少北京的土语自然被使用到胡同的名称在里边,如“背阴儿胡同”、“取灯儿胡同”、“笤帚胡同”、“胰子胡同”等。还有不少胡同带有明显的北京儿话音,更显得京味儿十足。如“罗儿胡同”、“鸦儿胡同”、“雨儿胡同”、“帽儿胡同”、“盆儿胡同”、“井儿胡同”、“闷葫芦罐儿胡同”等。 " M5 M& i ]: s* L; }0 T# H

北京街巷胡同的一大特色是历史悠久。其中绝大多数,或始于清,或始于明,或始于元,虽不乏历史原因而更改名称,但一般多是同音、谐音的讹变,因此不难上溯其渊源。例如明代阜财坊有个“祁家胡同”,读快了像“茄子”,于是《乾隆京城全图》中就变成了“茄子胡同”;再如教忠坊的“水塘胡同”变为“水塔胡同”;正东坊的“巴家胡同”变为“八角胡同”;思诚坊的“铸锅胡同”变为“竹竿胡同”,明时坊的“扬州胡同”变为“羊肉胡同”等。

1 d/ [9 g" _, v* U5 @; i' t# t4 e从民国以来,对北京胡同名称的修改达到数百条之多,尤其是对大量粗俗不雅胡同称谓的改变。如“母猪胡同”改“梅竹胡同”,“屎壳郎胡同”改“时刻亮胡同”,“猪尾巴胡同”改“朱苇箔胡同”,“棺材胡同”改“光彩胡同”,“粪厂大院”改“奋章胡同”,“驴市胡同”改“礼士胡同”,“臭皮胡同”改“寿比胡同”,“苦水井”改为“福绥境”等等。 1 T8 Z# z5 a4 V: v# z9 p) f8 U

首先是更改大量有关动物的胡同名称。例如带“尾巴”、带“肉”的胡同。“羊尾胡同”改“扬威胡同”,“猴尾巴胡同”改“侯位胡同”,“马尾胡同”改“慕义胡同”,“驴肉胡同”改“礼路胡同”,“瘦肉胡同”改“寿刘胡同”等。还有是带“鸟虫鸡鱼”的胡同。“鸡鸭市”改“集雅士”,“鸡爪胡同”改“吉兆胡同”,“蝎虎胡同”改“协和胡同”,“干鱼胡同” , g; X7 l& m+ A: n& w# P

改“甘雨胡同”等。 5 A0 u9 g- _8 B% U

再有是将有关人体的胡同名称改变。如“嘴巴胡同”改“醉葩胡同”,“胳膊胡同”改“百寿胡同”,“大脚胡同、小脚胡同”改“达教胡同、晓教胡同”,“心尖胡同”改“新建胡同”等。并将带有人名的胡同名称改变。如“张秃子胡同”改“长图治胡同”,“王寡妇斜街”改“王广福斜街”,“豆腐陈胡同”改“豆腐池胡同”,“汪太医胡同”改“汪太乙胡同”等。 1 C; i( u' A& l1 |$ p. O9 L

还有关于服饰、器物的胡同名称改变。如“裤子胡同”改“库资胡同”,“裤腿胡同”改“库堆胡同”,“烟筒胡同”改“源通胡同”,“轿子胡同”改“教子胡同”,“汤锅胡同”改“汤公胡同”,“罗圈胡同”改“罗贤胡同”等。

1 |# ?- g& Y v5 ~: h' K+ ]5 `1 `更有诸多雅化、美化的胡同名称的改变。如“劈柴胡同”改“辟才胡同”,“干井胡同”改“甘井胡同”,“井儿胡同”改“警尔胡同”,“佟府胡同”改“同福胡同”,“烧酒胡同”改“韶九胡同”,“廊坊胡同”改“良乡胡同”,“油炸鬼胡同”改“有果胡同”,“干鱼胡同” 7 K7 @0 U5 P5 \ l

改“甘雨胡同”,“牛血胡同”改“留学胡同”,“豆腐巷”改“多福巷”,“臭水河”改“绶水河”,“猪市口”改“珠市口”,“江米巷”改“交民巷”,“打劫巷”改“大吉巷”,“鸡毛胡同”改“锦帽胡同”等。凡此种种更名,大多是把认为是下品粗俗的名称改为上品文雅的称谓。

- [* r7 R; m4 `6 e7 q! B9 {. p

' `6 z+ D4 y+ o h5 `4 S& ?: V胡同的变迁

- ?2 }) D0 O9 h5 z) w% c- m 6 H1 s, y: H9 f

北京的胡同不仅是城市重要的通衢脉络,且是普通百姓生活的场所,更是京城历史文化发展演化的舞台。它记载了历史的变迁,时代的风貌,蕴含着浓郁的老北京文化气息。 4 V( f; X( v6 I" Z e

元大都时代的北京城对对道路有严格的规定,不仅分大街、小街、火巷、衖通四个等级,且规定大街宽24步,约合36米,小街宽12步,约合18米,胡同宽 6步,约合9米,建造房舍均不得侵占街巷。 " L0 Q2 ~3 N! Z( D. t

明代的北京城在元大都的基础上扩建,形成方格式的棋盘道路网,街道走向大都为正南正北和正东正西方向。内城主要干道是紫禁城前至永定门的中轴线上的大街和紫禁城通往内城各城门的大街。由于皇城居中,所以内城被分成东西两部分,东西向交通受到皇城的阻隔,方格式路网中出现不少丁字街。内城的许多胡同都是元代的遗存,依然整齐对称地排列在中轴线的两侧,维持着北京城壮如棋盘的规则布局。外城有崇文门外大街、宣武门外大街以及联结这两条大街的横向街道。但由于对城市建筑的规范越发宽松,开始出现了许多斜街和不规则的街道,明英宗时期开始修建的外城斜街和曲折不标准的胡同就更多了。 & d! S a0 d, W: z: @. I

清入关定都北京后,北京内城的街道格局和明代并没有多大改变,较为规矩齐整。但是,清初实行“旗民分城居住”的制度。规定内城房屋一律让给旗人居住,不允许有汉人住宅,旗民分城居住,不得擅自越制。由此,使北京的外城发生了较大的变化,使外城的人口、房屋大量增加。一方面,在清廷为官的汉族官员,若非皇帝“赐居”于内城,大多居于外城诸巷。又由于中央六部设在正阳门内东西两侧,这些汉族官员多在正阳门外拓地建房。另一方面,外地来京的官吏、商贾、举人因其身份只能居住在外城,又使外城成为北京流动人口的集中地。因此外城增加大量住宅,必然形成新的街巷,且由于建造仓促,胡同布局更加打破了整齐的规范。不仅出现了大小进深不一致的四合院,和挤占道路的现象,又增加了许多小胡同,其中较宽的有4至6米,较窄的只有2米左右,甚至还有不足1米的窄胡同。

( e% Z: s3 a! B8 }5 J1 G T通过胡同的名称本应能窥见当年的历史痕迹,但由于一些胡同名称读音发生讹变如不细细查考,则容易使人陷入谜团。明朝的卫所制度是基本的军事编制,各地军事要害之处均设置卫所,遗留在地名中的明代卫所之称,随着时代变迁而逐渐湮灭。如明代金城坊有“济州卫胡同”,崇教坊有“武德卫营”,这两个胡同在清乾隆十五年(1750)绘制的《乾隆京城全图》中分别讹变成“机织卫胡同”与“五道营”,已与原来面目相去甚远。今天“总布胡同”的名字也颇令人不知所云。同样在《乾隆京城全图》中将其标为“总部胡同”,而明代这里标注为“总铺胡同”。其实,“铺”系来源于元、明的“铺甲制度”。明代的北京城分为36坊,每坊下分为若干牌,牌下再分若干铺,即每隔三百多步设一防盗防火的哨所,称“军巡铺”,由三到五名铺兵值守,若干“军巡铺”设一“总铺”。后来,“总铺”被讹为“总部”,再被讹为“总布”,这就是如今东、西“总布胡同”名称的由来。

) e+ B7 V: R- q# _北京城是由这一条条胡同街巷连通着“内九外七”的座座城门,构成了这一座最完美的都市杰作。但是,但是,在今天对老北京人来说很多熟悉而亲切的胡同已经不复存在了,留下的只是一个个对胡同名字的记忆。 i `% E" u2 _! [( J

1954年,随着位于长安街上建于金代的庆寿寺双塔被拆除,首先拉开了大规模陆续拆除城楼、城墙的序幕。1957年,外城门中最大的永定门被拆除;1958年,中轴线上的中华门被拆除;1965年,随着地铁工程的开工,内城城墙陆续被拆除;1969年,内城城墙被尽数拆除。至今,就只剩下了九门之首的正阳门城楼和箭楼、德胜门箭楼、东便门角楼和东西各一小段城墙。特别值得说明的是,被拆除的东直门城楼是北京保留下来唯一的一座明成化年间雕梁画栋阁楼式的楠木建筑。 9 y) f) N4 {9 k4 W9 \" q, G

于是,随着城门、城墙的被相继拆除,必然殃及到一条条胡同街巷。现在,昔日的胡同在推土机的隆隆声中被碾成碎砖碎瓦。推土机推倒了老房,也推倒了原本矗立在那里的拥有数百年历史的传统、文化、故事、韵味。是不可以言说的那一种帝都气象,京韵京味儿的湮灭。 8 w, Y& h- `8 G' M

如今,历史只能牢记关于胡同的数字:北京的胡同,明代1170条,清代2077条,1944年3200余条。如今,宽度在20米以下的胡同已不足500条。

|