|

很长时间没有写拍记了,除了忙碌加上有点儿泛懒,再不好意思给自己找个更加客观的借口。记得前几次去东城、西城写的拍记,总爱有意无意的,在文章开头搞一些噱头,比如加句歌词之类的。回到南城来,应该来句什么应景呢?

7 l# [& `9 D3 I! ~' D; ?" z/ u守着家门口儿,可以说是看着这里胡同的变迁,实在有喊出来的冲动,但这里不是个适合“宣泄”的地方,还是沉下心气儿,含着半口“二锅头”,在夜深人静的时候,来慢慢的回忆......

' p0 n2 h; g+ `. a7 s0 b每次的集合,其实是最令人期待的。大家从四面八方赶到一起,看在胡同的面子上,新人不久成为了旧友,这样的感觉总能在工作前,保持一个非常良好的心态。 , o A* u$ M! B, y6 t5 z1 M. N

今天例外的是,路线并未事先安排的。因为几个月前的“当务之急”已经连成了片。 |5 o' E; y, {4 u) g9 g$ g

老老的北京的确是经验老道,从大江胡同开始进入实在是一个精彩的决定。

' ]1 F) p% B/ h4 Y0 K5 [7 \也许走的时候大家并没有察觉,因为取景器毕竟只盯着胡同的某个局部。当把一整条胡同的照片连接起来,就会发现大江简直是一条教科书式的胡同。

* {) ]- M* X* p$ G/ }6 T民国时期的老楼,老商号,洋货庄,老会馆,老作坊,以及老民宅,统统完好的排列在胡同两侧。

4 I7 s- i, y4 H/ D6 C& ^- U西口的楼里,据一些老人回忆,当时里面有卖洋货的洋货庄,有售煤的煤铺,有卖磁器的作坊。如今当年的匾额大多残缺不全,但剩下的一点痕迹,还在努力的向人们讲述着这里的故事。 ' o1 h7 b( f" b0 u) G1 l

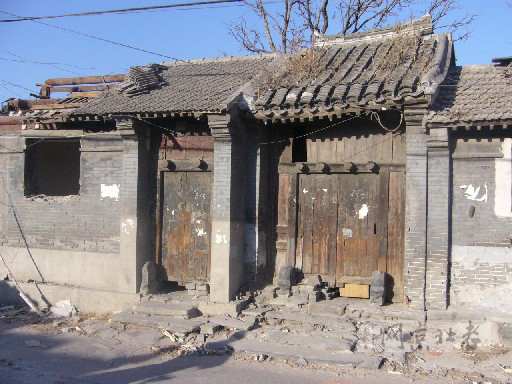

) d: n% X' W" T, {: `+ V往东走是几户民居和几处小作坊,虽然已经残破,有的已经钉门上板,但仍旧能看出的一点,就是整齐,这决不是胡话,仔细看就会发现,几乎所有的门楼,店铺的门脸,都是在一条直线上。这是清代的规矩,胡同必须保持整齐,这也就是某些院子有两道门的原因。

. b% U1 H& \8 q6 r! p0 n7 ~

. x6 z. x5 \9 f' c( y3 k

再往西,就是一片会馆区,这里至少有包括“庐陵、吉州、台湾、云间”的四家会馆,其中114号台湾会馆,是其中规模较大的一家。对面的吉州会馆,已经被封板,里面的石碑也不见了。希望是被保护起来了。这一带店铺、作坊云集,恐怕与会馆比较集中有密切的关系。只是这片会馆区,已经被“腐蚀”没了。

) N; J, l1 f. A

9 J0 }3 H8 X" {* t) a) B8 n会馆区也是胡同的转折地带,从此开始,胡同开始向东南方向偏折,不熟悉的朋友,往往在这里开始转向了。 2 Z- \2 l6 j- x ]4 l' V

再往前走,就是很明显的一片生活区了,都是鲜鱼口地区典型的小门楼儿式民居。在与罗家井胡同相交处的两侧,各有一家店铺,这也是胡同中一个规律。 , g* G/ T/ r/ A4 j$ H

一为永增厚粮食铺,匾额石刻非常之清晰,并且还有雕刻者的落款儿,而两一侧,则是一家“油盐醋”店,典型的老商铺的门脸房,上方有护檐板,下来有四根“仰覆莲”形式的垂柱。这样的小店的主要客源,既是胡同中的居民,安排在胡同中央着实比在胡同口处,要科学的多。

8 f" l* L/ t) ?# q" Y 0 n) P# a- b* @/ q# y* O' e 0 n) P# a- b* @/ q# y* O' e

, P$ V9 x" e' {6 }; Q6 k2 P- u* R4 e在他们的对面,曾经是一个制鞋的作坊,在街门前的墙上,还竖排粉有作坊的名号,叫“和平鞋X”,旁边写着“样新式时”。恐怕这里是当胡同里,追求时尚的人们常来的地方。而在他旁边的“三元号”和对面的二层小楼儿,就实在问不出,究竟是个什么铺子了。

, P$ V9 x" e' {6 }; Q6 k2 P- u* R4 e在他们的对面,曾经是一个制鞋的作坊,在街门前的墙上,还竖排粉有作坊的名号,叫“和平鞋X”,旁边写着“样新式时”。恐怕这里是当胡同里,追求时尚的人们常来的地方。而在他旁边的“三元号”和对面的二层小楼儿,就实在问不出,究竟是个什么铺子了。

) q4 Y9 F( y& l6 }, Q& ^1 |' o

0 B9 D0 D& F& {6 ]" K/ f4 G: j' N ) q% v4 z. y) }& ? ] ) q% v4 z. y) }& ? ]

; T4 m. t1 _6 l/ |把在胡同的南口儿,终于有一座气派的门楼,金柱门,雀替、门簪、抱鼓全部按在,少见的是其在“倒座房”的墙上,雕刻着通常出现在影壁上的“鸿禧”二字。恐怕这是大江胡同里,最体面的院子了。

; T4 m. t1 _6 l/ |把在胡同的南口儿,终于有一座气派的门楼,金柱门,雀替、门簪、抱鼓全部按在,少见的是其在“倒座房”的墙上,雕刻着通常出现在影壁上的“鸿禧”二字。恐怕这是大江胡同里,最体面的院子了。

# y- X( X9 Q/ b: k* z) t3 l) s# o

6 J0 X! v: Q; e- {1 O* d) c

! N. ]3 U7 T" R( N% X# g) k) V5 }7 [

! N. ]3 U7 T" R( N% X# g) k) V5 }7 [

8 r* b( W9 y2 g. o4 o

从大江出来,不得不路过铁山寺,同和堂,以及“161”,这三个地方,几乎已经成为了三里河大街的代名词。铁山寺,已经成为了历史的记忆。同和堂老药铺还有一个壳子,里面雕花的倒挂楣子,以及诊室的匾托已经没有了。索兴161还完好无损,能送给它的只有坚持。

. U" s, i# E2 x. G+ X也许,故事里没有花絮,总觉得不够精彩的。几位敬业的民警同志,便帮助我们创造了一个小小的花絮。邀请我们到草场九条的一个不大的院子里,聊了聊天。大家非常客气的就一些法律问题交换了一点意见,并且达成了满意的结果。 ' `$ k4 y* l0 D: c5 G5 n2 [( ?6 r

此时,我们的队伍依然在壮大,从草场九条的北口出来,我们接到了今天的最后一位同志。 , O$ ~. s$ I* S! G G8 h

西兴隆街消失的速度,远比我们想象的快了很多,前几次来还在津津乐道的109号,一个西洋式门楼的粮店,已经只剩下基座,一时很难让人相信,这就是那里。 9 @" R$ u" i+ `

继而穿过旁边的拆开的小路,踩着一地的碎砖,向北走到西打磨厂,不可否认西打磨厂的工程进度,要比鲜鱼口和西兴隆街慢很多,这多少让我们看到一丝曙光,尽管他十分的微弱,总比没有强吧。 " d! A3 T' ~/ d( N- |

最后,一路走来的百感交集,以在西打磨厂45号,那座漂亮的大门前的一张合影结束。这张合影应该是什么表情,大家还是有些困惑,高兴些?还是严肃些?干脆一样来一张。到底哪张合适,几个月内就可以揭晓,瞪大眼睛看吧...... & a. P& j1 o' L# l# F0 D- K

这几日在忙于整理半年以来的拍记资料,看了到了去年7月25日,第一次在鲜鱼口地区活动后写的胡同考察记,当时写完觉得十分满足,现在一看实在稚嫩的很。但我依然格外重视这篇千余字的考察记,因为它记录了一段,我拍记照片文件夹中,一个永恒的“空白”——长巷上头条。 2 p, c: ^2 ^8 \/ U8 w% Y9 Y) x

“长巷上头条中的老建筑基本已经十分破旧,有一处大门比较少见,因为在其门上方的走马板上,刻有一条坐龙。在胡同的西边有一家老银号,“拍子式”的门脸,院儿内基本还能看出原来银号特有的格局,银号内有地窖,可能是金库。”

, z" e+ O! ?- N1 u/ Q这是当时那篇拍记中写长巷头条的一段。 6 Z ^# Q) T4 [

如今,它不存在了,也许,我们勉强还算能找到类似于“劈柴”、“灵境”、“香炉营头条”这样的“超大号胡同”,但长巷头条的确不存在了,只剩下两边铁板夹出的过道。 $ _+ f* d" a% j- j" b/ P8 t X7 }

那个文件夹里,就只有这段当时写的文字。现在想起里面提到的那条“座龙”,印象依然非常清晰,暗红色的走马板,雕刻精美的座龙。 1 c$ m- F6 v2 q- A

聊天的时候,印心说他也是因为看到了长巷头条的消失,意识到了胡同濒危的紧迫感,我想也许只有这个时候,才能真正感受到,我们“拍摄”和“拍记”的意义。也许“消失”不能完全等同于“遗忘”,但“记忆”恐怕永远战胜不了“时间”。

* U0 d2 \6 P6 V' Z& `0 K8 I[此贴子已经被作者于2006-2-21 0:35:38编辑过] |