|

3 l+ O, K0 c7 O% ^# ?

告别东安福胡同 9 k2 P" M5 `5 B. g7 \3 y! U- c

$ j, L! B4 c. U/ v& M0 H

现在,从东安福胡同出去,就能看见新华门。 " x( ^ W1 v) r

再过两月,到了新华门,你不一定再能看到东安福胡同。 / D, K- ~: |/ ]; i8 C, u

万物生有时,去有时。胡同和人一样,有着说不定的生命力,或长或短。

+ h# v! W+ v5 Y1 I+ {+ s$ |9 ^不过,有些东西注定不会失去,比如故乡;有些东西则难以传承,比如 2 s2 M+ A- N+ E$ N+ Z

胡同里曾经的生活方式,以及一座历史文化古都应有的个性。

+ z( P' B& C, ^+ x

/ i( I7 n& S/ H' \中国周刊记者 田乾峰 北京报道

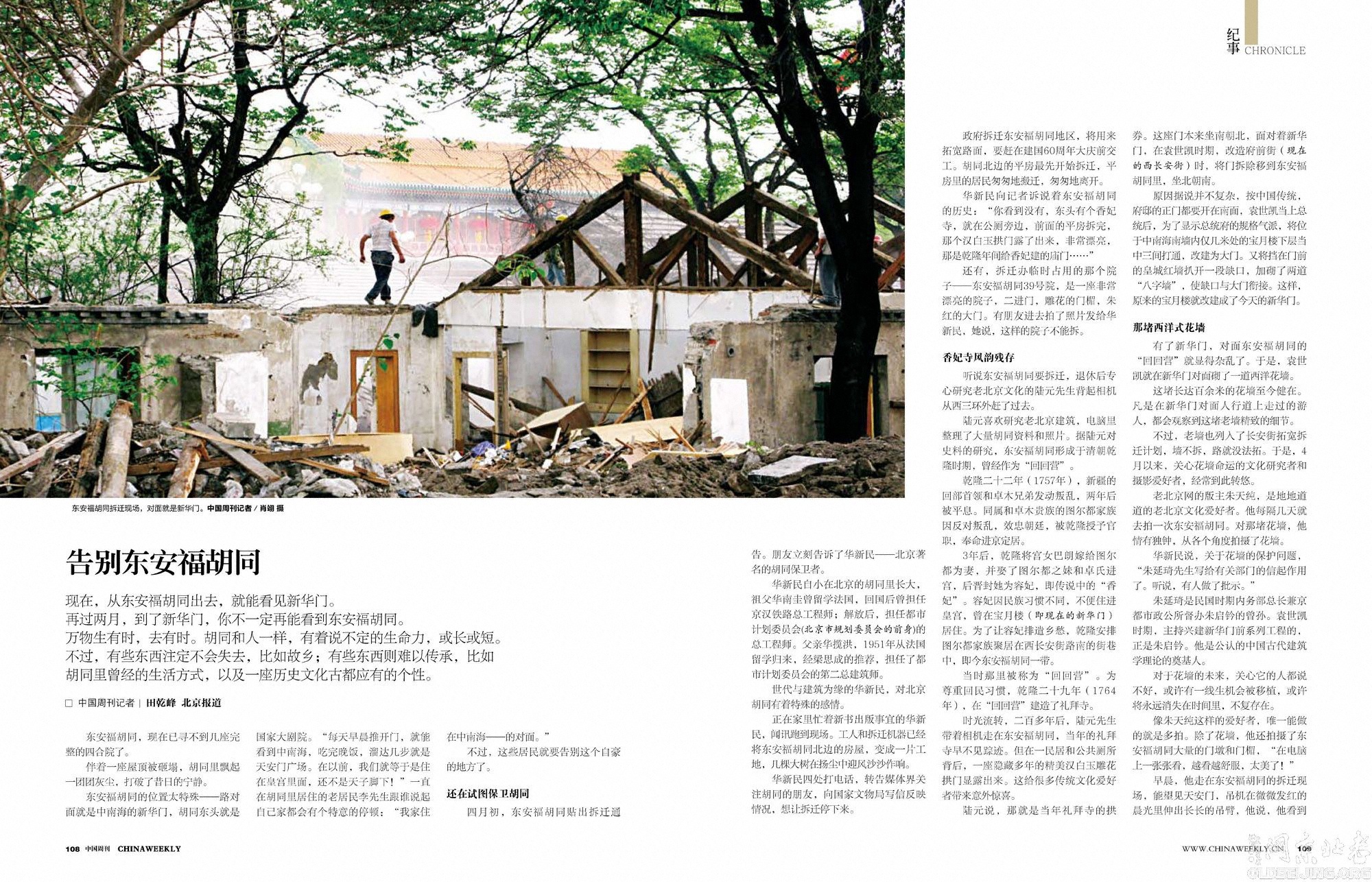

% {0 f0 T# Q, [' h5 A东安福胡同,现在已寻不到几座完整的四合院了。

. w% F' Y( h8 v伴着一座屋顶被砸塌,胡同里飘起一团团灰尘,打破了昔日的宁静。 & I5 _3 ~% t# ]0 `0 r5 \

东安福胡同的位置太特殊——路对面就是中南海的新华门,胡同东头就是国家大剧院。“每天早晨推开门,就能看到中南海,吃完晚饭,溜达几步就是天安门广场。在以前,我们就等于是住在皇宫里面,还不是天子脚下!”一直在胡同里居住的老居民李先生跟谁说起自己家都会有个特意的停顿:“我家住在中南海——的对面。” 8 t+ Y+ R& U4 A3 I( k+ I% N

不过,这些居民就要告别这个自豪的地方了。

4 p( l/ i: Y o7 u2 w$ Q, n- q! @5 u还在试图保卫胡同

* d( n1 _ R9 `4 k四月初,东安福胡同贴出拆迁通告。朋友立刻告诉了华新民——北京著名的胡同保卫者。 4 r1 K% T- N" A4 Y3 p5 l# O! Q

华新民自小在北京的胡同里长大,祖父华南圭曾留学法国,回国后曾担任京汉铁路总工程师;解放后,担任都市计划委员会(北京市规划委员会的前身)的总工程师。父亲华揽洪,1951年从法国留学归来,经梁思成的推荐,担任了都市计划委员会的第二总建筑师。

; \7 p+ t4 b9 Q0 @9 p世代与建筑为缘的华新民,对北京胡同有着特殊的感情。

1 Y& ^) I/ ~2 W0 ]1 R正在家里忙着新书出版事宜的华新民,闻讯跑到现场。工人和拆迁机器已经将东安福胡同北边的房屋,变成一片工地,几棵大树在扬尘中迎风沙沙作响。

4 x6 T' y1 s' z华新民四处打电话,转告媒体界关注胡同的朋友,向国家文物局写信反映情况,想让拆迁停下来。

& ^3 W3 y. w1 i/ o4 K政府拆迁东安福胡同地区,将用来拓宽路面,要赶在建国60周年大庆前交工。胡同北边的平房最先开始拆迁,平房里的居民匆匆地搬迁,匆匆地离开。 # V$ `6 D( G" Q

华新民向记者诉说着东安福胡同的历史:“你看到没有,东头有个香妃寺,就在公厕旁边,前面的平房拆完,那个汉白玉拱门露了出来,非常漂亮,那是乾隆年间给香妃建的庙门……”

' u# [% H% e) S" u还有,拆迁办临时占用的那个院子——东安福胡同39号院,是一座非常漂亮的院子,二进门,雕花的门楣,朱红的大门。有朋友进去拍了照片发给华新民,她说,这样的院子不能拆。

& @) f6 ]6 K4 L6 P5 g$ D0 _ w香妃寺风韵残存 3 V d( S0 a$ V* ]* f2 P: H( \

听说东安福胡同要拆迁,退休后专心研究老北京文化的陆元先生背起相机从西三环外赶了过去。 " |. c6 x4 K* M( X1 P( U7 a

陆元喜欢研究老北京建筑,电脑里整理了大量胡同资料和照片。据陆元对史料的研究,东安福胡同形成于清朝乾隆时期,曾经作为“回回营”。

- s! z, D3 ]8 c) w$ i$ l% Q( }( ~2 V乾隆二十二年(1757年),新疆的回部首领和卓木兄弟发动叛乱,两年后被平息。同属和卓木贵族的图尔都家族因反对叛乱,效忠朝廷,被乾隆授予官职,奉命进京定居。 2 ^! G* Y" B4 y8 C3 J! f/ \

3年后,乾隆将宫女巴朗嫁给图尔都为妻,并娶了图尔都之妹和卓氏进宫,后晋封她为容妃,即传说中的“香妃”。容妃因民族习惯不同,不便住进皇宫,曾在宝月楼(即现在的新华门)居住。为了让容妃排遣乡愁,乾隆安排图尔都家族聚居在西长安街路南的街巷中,即今东安福胡同一带。 4 ~, D) d: ^2 r3 a( @. X! r1 O7 w' f: T

当时那里被称为“回回营”。为尊重回民习惯,乾隆二十九年(1764年),在“回回营”建造了礼拜寺。

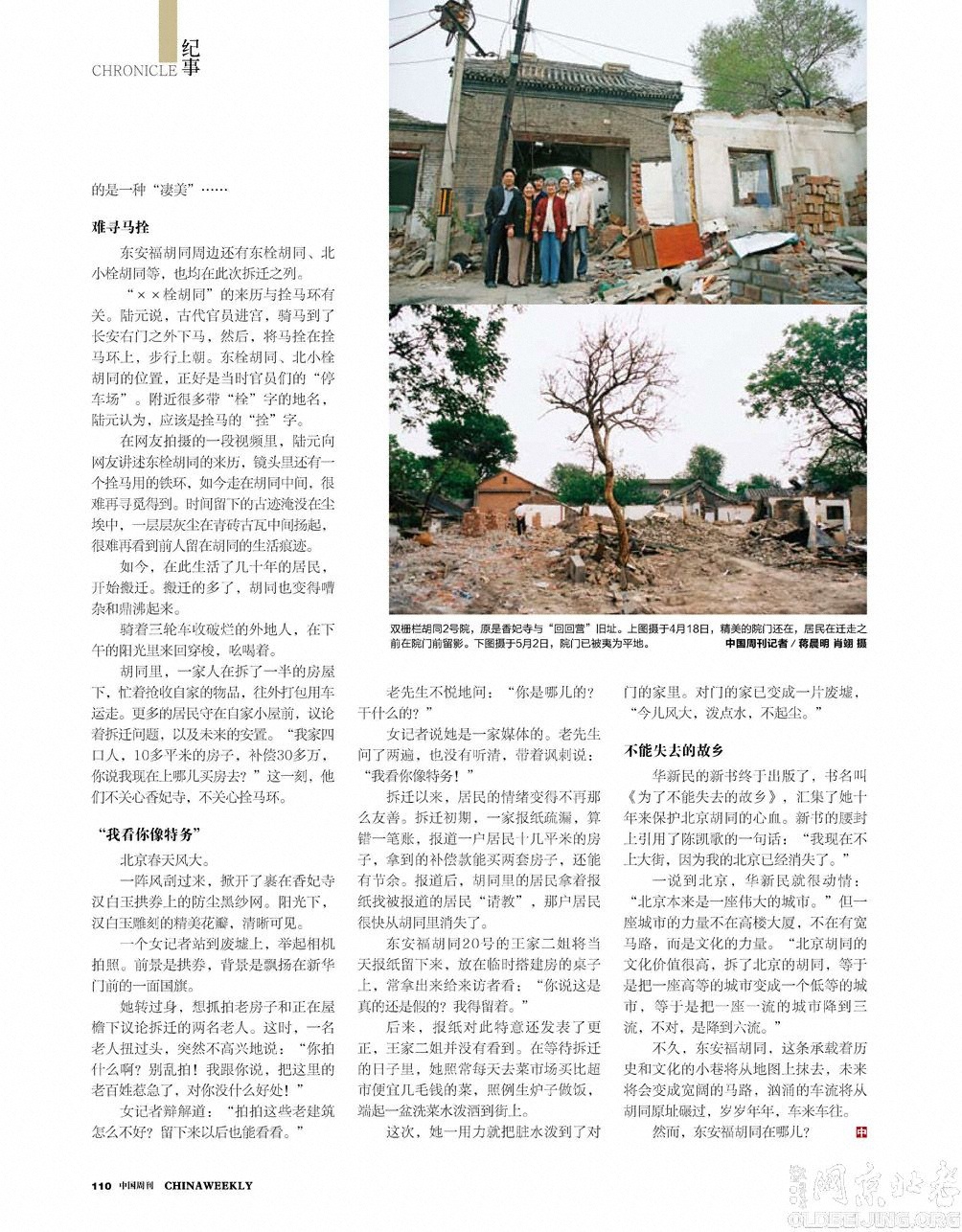

' c L$ o/ `) F3 X/ P% e时光流转,二百多年后,陆元先生带着相机走在东安福胡同,当年的礼拜寺早不见踪迹。但在一民居和公共厕所背后,一座隐藏多年的精美汉白玉雕花拱门显露出来。这给很多传统文化爱好者带来意外惊喜。 7 D0 d0 P# S; T; \, [7 K+ s6 @; Q

陆元说,那就是当年礼拜寺的拱券。这座门本来坐南朝北,面对着新华门,在袁世凯时期,改造府前街(现在的西长安街)时,将门拆除移到东安福胡同里,坐北朝南。 / H2 ~: f$ K, t2 |; a) V) u

原因据说并不复杂,按中国传统,府邸的正门都要开在南面,袁世凯当上总统后,为了显示总统府的规格气派,将位于中南海南墙内仅几米处的宝月楼下层当中三间打通,改建为大门。又将挡在门前的皇城红墙扒开一段缺口,加砌了两道“八字墙”,使缺口与大门衔接。这样,原来的宝月楼就改建成了今天的新华门。

# M% q) L3 V8 k! Y: ]

那堵西洋式花墙 2 x4 I$ L8 H9 Q1 S3 k

有了新华门,对面东安福胡同的“回回营”就显得杂乱了。于是,袁世凯就在新华门对面砌了一道西洋花墙。 ) u' [' q, h- n M6 X6 S

这堵长达百余米的花墙至今健在。凡是在新华门对面人行道上走过的游人,都会观察到这堵老墙精致的细节。 + w8 p! P5 w) a# V0 s: {0 e* O

不过,老墙也列入了长安街拓宽拆迁计划,墙不拆,路就没法拓。于是,4月以来,关心花墙命运的文化研究者和摄影爱好者,经常到此转悠。 ; B( a# r: c$ K- z

老北京网的版主朱天纯,是地地道道的老北京文化爱好者。他每隔几天就去拍一次东安福胡同。对那堵花墙,他情有独钟,从各个角度拍摄了花墙。 & w6 p* t3 I3 N3 W5 k1 U% N

华新民说,关于花墙的保护问题,“朱延琦先生写给有关部门的信起作用了。听说,有人做了批示。” 4 y2 f" W+ v6 x" J+ X

朱延琦是民国时期内务部总长兼京都市政公所督办朱启钤的曾孙。袁世凯时期,主持兴建新华门前系列工程的,正是朱启钤。他是公认的中国古代建筑学理论的奠基人。 * Z; p1 s# G( w) X

对于花墙的未来,关心它的人都说不好,或许有一线生机会被移植,或许将永远消失在时间里,不复存在。 ( M& u% x% `. S

像朱天纯这样的爱好者,唯一能做的就是多拍。除了花墙,他还拍摄了东安福胡同大量的门墩和门楣,“在电脑上一张张看,越看越舒服,太美了!” % n9 M6 o5 S3 C+ @$ _

早晨,他走在东安福胡同的拆迁现场,能望见天安门,吊机在微微发红的晨光里伸出长长的吊臂,他说,他看到的是一种“凄美”……

8 c; w" z9 F! \, E1 v难寻马拴 6 e! ?3 ?. T# F6 g$ A ^

东安福胡同周边还有东栓胡同、北小栓胡同等,也均在此次拆迁之列。

* @& x/ R3 M& M3 n4 Z“××栓胡同”的来历与拴马环有关。陆元说,古代官员进宫,骑马到了长安右门之外下马,然后,将马拴在拴马环上,步行上朝。东栓胡同、北小栓胡同的位置,正好是当时官员们的“停车场”。附近很多带“栓”字的地名,陆元认为,应该是拴马的“拴”字。 4 Y$ w5 ]) m' L2 ]/ T5 b8 N; V9 b

在网友拍摄的一段视频里,陆元向网友讲述东栓胡同的来历,镜头里还有一个拴马用的铁环,如今走在胡同中间,很难再寻觅得到。时间留下的古迹淹没在尘埃中,一层层灰尘在青砖古瓦中间扬起,很难再看到前人留在胡同的生活痕迹。 9 h: f5 {6 ~# m! D9 y

如今,在此生活了几十年的居民,开始搬迁。搬迁的多了,胡同也变得嘈杂和鼎沸起来。 ' e. V/ @% _$ u, o

骑着三轮车收破烂的外地人,在下午的阳光里来回穿梭,吆喝着。 2 {! m# `: @- r! x- b1 x

胡同里,一家人在拆了一半的房屋下,忙着抢收自家的物品,往外打包用车运走。更多的居民守在自家小屋前,议论着拆迁问题,以及未来的安置。“我家四口人,10多平米的房子,补偿30多万,你说我现在上哪儿买房去?”这一刻,他们不关心香妃寺,不关心拴马环。

! I8 l( h1 E+ a. n

“我看你像特务”

: {5 s7 P. x% W! q' h5 m北京春天风大。

5 \4 _1 M2 u7 f2 B5 d一阵风刮过来,掀开了裹在香妃寺汉白玉拱券上的防尘黑纱网。阳光下,汉白玉雕刻的精美花瓣,清晰可见。 ! p( H; u8 j+ t2 p- t) Z2 l; x

一个女记者站到废墟上,举起相机拍照。前景是拱券,背景是飘扬在新华门前的一面国旗。

& M' ^' \+ A5 b$ p) J& k她转过身,想抓拍老房子和正在屋檐下议论拆迁的两名老人。这时,一名老人扭过头,突然不高兴地说:“你拍什么啊?别乱拍!我跟你说,把这里的老百姓惹急了,对你没什么好处!” & b8 W' S, A- O

女记者辩解道:“拍拍这些老建筑怎么不好?留下来以后也能看看。”

5 x5 {& n1 @. j, v0 R老先生不悦地问:“你是哪儿的?干什么的?”

8 ]3 N O% Z$ ~+ B( s女记者说她是一家媒体的。老先生问了两遍,也没有听清,带着讽刺说:“我看你像特务!”

/ Z- t: y: d# X6 b拆迁以来,居民的情绪变得不再那么友善。拆迁初期,一家报纸疏漏,算错一笔账,报道一户居民十几平米的房子,拿到的补偿款能买两套房子,还能有节余。报道后,胡同里的居民拿着报纸找被报道的居民“请教”,那户居民很快从胡同里消失了。 ) I$ _8 B0 B$ O) n( [! V9 m

东安福胡同20号的王家二姐将当天报纸留下来,放在临时搭建房的桌子上,常拿出来给来访者看:“你说这是真的还是假的?我得留着。” 4 s5 V( R9 a+ y

后来,报纸对此特意还发表了更正,王家二姐并没有看到。在等待拆迁的日子里,她照常每天去菜市场买比超市便宜几毛钱的菜,照例生炉子做饭,端起一盆洗菜水泼洒到街上。 # S+ R. S- B! R. h+ k: ~7 s

这次,她一用力就把脏水泼到了对门的家里。对门的家已变成一片废墟,“今儿风大,泼点水,不起尘。”

9 L% K6 Z5 J, [/ h8 f- K- I不能失去的故乡 1 C. j+ c3 _, z1 l/ O7 b* O! a: e

华新民的新书终于出版了,书名叫《为了不能失去的故乡》,汇集了她十年来保护北京胡同的心血。新书的腰封上引用了陈凯歌的一句话:“我现在不上大街,因为我的北京已经消失了。”

a, x; E% Q* G$ M1 j! \ @一说到北京,华新民就很动情:“北京本来是一座伟大的城市。”但一座城市的力量不在高楼大厦,不在有宽马路,而是文化的力量。“北京胡同的文化价值很高,拆了北京的胡同,等于是把一座高等的城市变成一个低等的城市,等于是把一座一流的城市降到三流,不对,是降到六流。” ( J8 @4 u5 I% _$ `/ f

不久,东安福胡同,这条承载着历史和文化的小巷将从地图上抹去,未来将会变成宽阔的马路,汹涌的车流将从胡同原址碾过,岁岁年年,车来车往。 . G0 X p# z3 g- _- l. _6 v! w

然而,东安福胡同在哪儿?

中国周刊:告别东安福胡同

中国周刊:告别东安福胡同

|