|

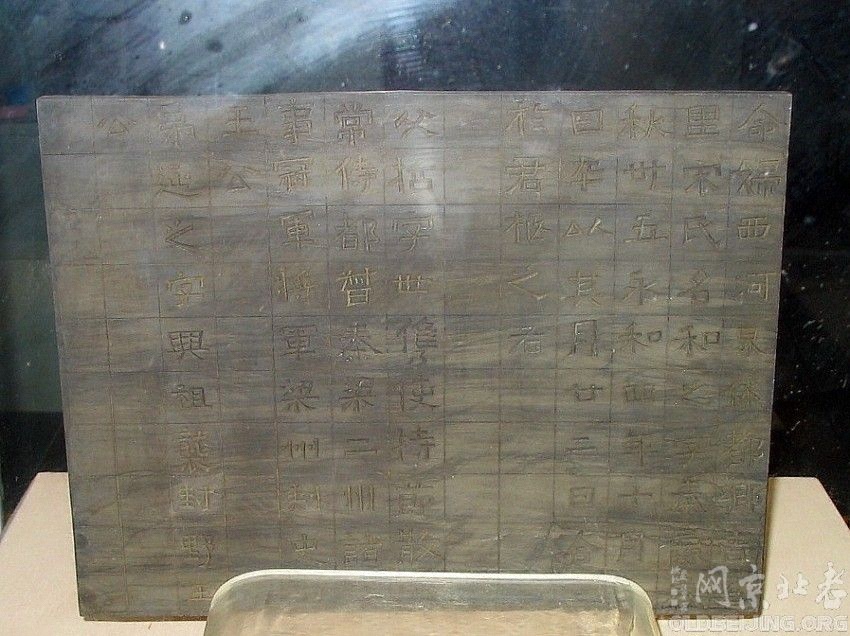

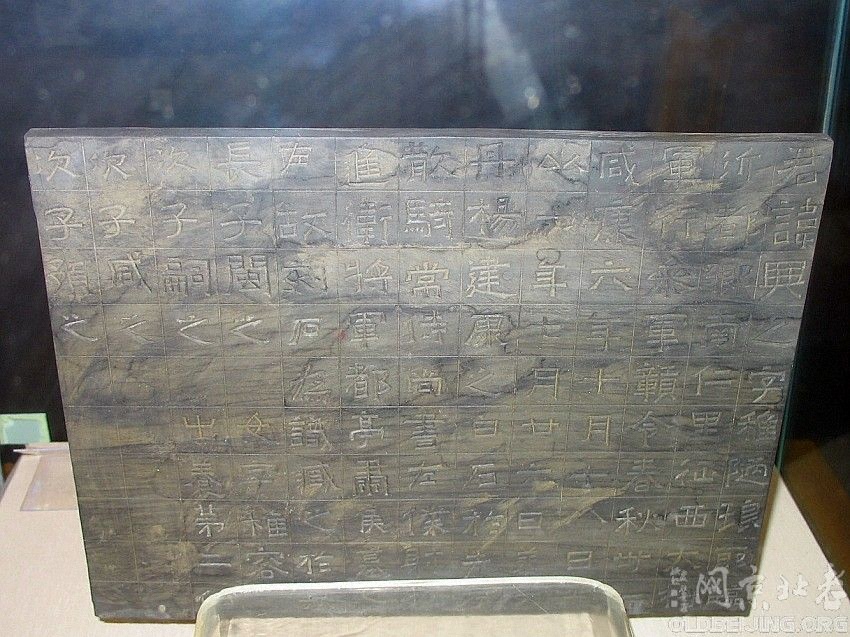

一九六五年一月,在南京郊区新民门外人台山出土了东晋《王兴之夫妇墓志》。墓志上的字体是带隶意的楷书,与南朝的《爨宝子》相似,用笔多方,结体奇拙。因为墓主王兴之是王羲之的叔伯兄弟,又是同时代人(墓石刻于晋成帝咸康七年,公元三四一年),故郭沫若先生据此在一九六五年第六期《文物》上发表了《由王谢墓志的出土论到兰亭序的真伪》一文,同意清李文田“世无右军之书则已,苟或有之,必其与《爨宝子》,《爨龙颜》相近而后可”的观点,一时风起,唱和者甚多。时南京学者高二适先生针锋相对在《光明日报》发表了《兰亭序的真伪驳议》一文,从而展开了建国以来第一次书法大论战。学术问题,本当各抒己见,百家争鸣,但当时的政治空气,却把这一学术界的争论上纲为“唯物史观同唯心史观的斗争”。

3 Z9 Z& B6 r; r1 Z, t9 t P1 ^

$ O# ?. A6 B" Q# U8 q y

引发"兰亭论辩"的王兴之夫妇墓志

0 M9 r- h+ e+ i. E; _# N( W

5 H6 [& H" h# N+ \6 v; c5 P* C 然而随着时间的推移,出土文物的不断增多,这一问题也渐趋明朗。一九七七年安徽亳县出土三百七十四块刻字的曹操宗室墓砖,年代为东汉延熹七年(一六四)——灵帝建宁三年(一七O),字体有百分之七十五是楷行书。可见早在王羲之写《兰亭序》前二百年的东汉时代,民间已经使用楷行书了。因此,二百年后的东晋王羲之是有可能写出如《兰亭序》之类的书法作品的;这一点也可在楼兰简牍文书及居延木简中得到证明。 《王兴之夫妇墓志》上的字体属于“铭石书”,与《兰亭序》之类的“行狎书”大不相同,就象历代写墓碑多用楷、隶书那样,规整严肃表示了对故者的虔诚,因此是很少用行、草书来写墓碑的。《王兴之夫妇墓志》朴实谨严,方整遒劲,它与同期出土的《王闽之墓志》、《王丹虎墓志》等,为东晋书法增添了新的品种。

6 p8 T, Q7 g" C! v' y2 x" u* p6 T

+ m9 V0 l1 X& O: N; m

引发"兰亭论辩"的王兴之夫妇墓志

' R) H- q2 u' r# O5 c

6 y/ ^' Y9 k5 p: M7 W9 V; A 近些年来,围绕“兰亭序”帖的真伪问题还时有人撰文争鸣,似乎肯定“兰亭序”帖是书圣王羲之真迹的看法占上风。其实在南京北郊郭家山发现的王羲之同时代的东晋名臣高崧墓志,其隶楷书体已引起书法界一些人士的关注,王兴之、王建之墓志的出土更进一步说明了问题。这无疑是很有意义的事情。

" ?1 g- d% h* G2 g5 ^

|