|

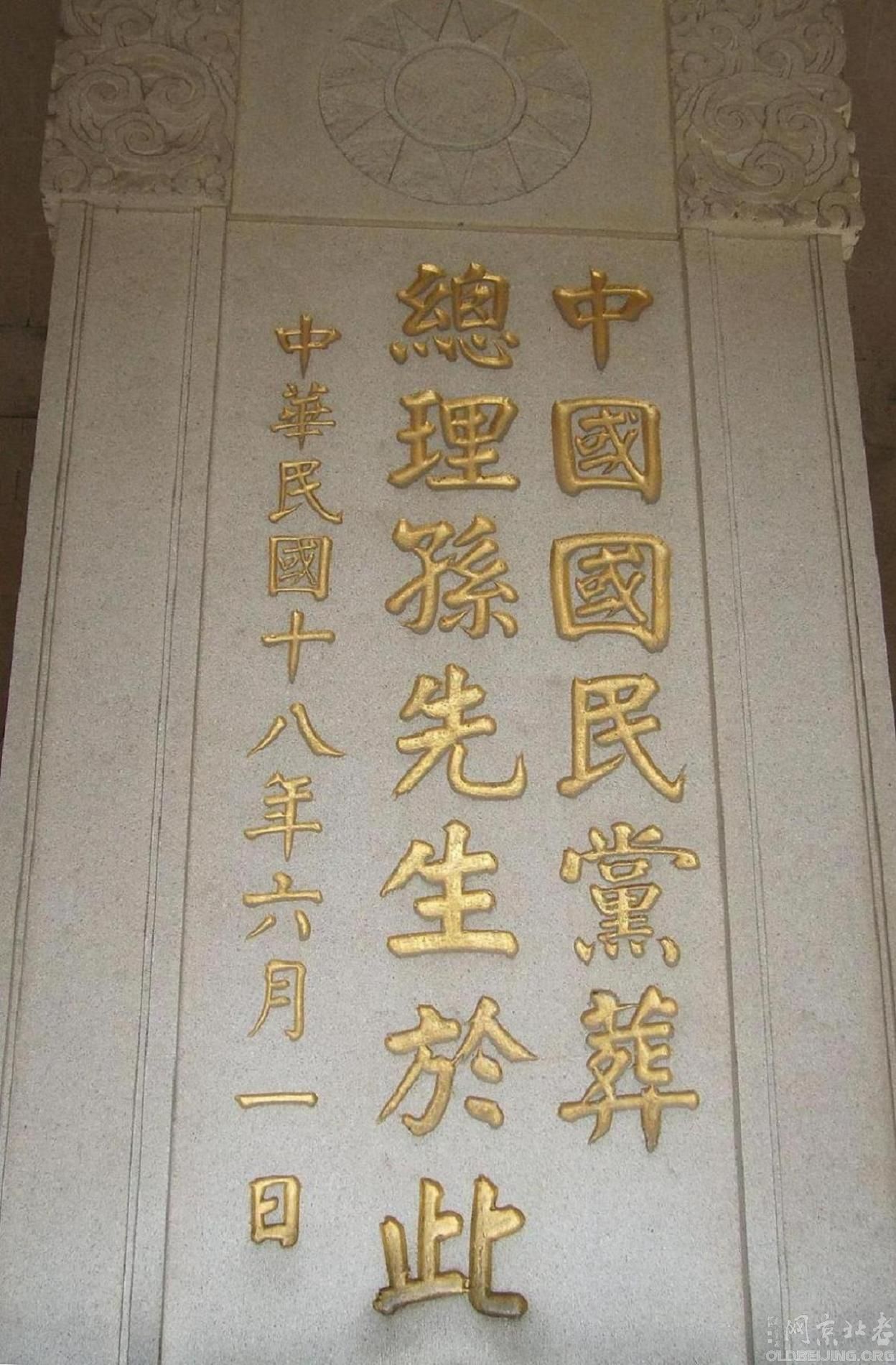

民国初期之孙中山墓园(南京)的正式称谓是“中山陵”。 7 V( r0 S9 ]' K0 x6 b6 |

: u, a/ V" Z( Z

我只是觉得很不妥。 ; L" W, N8 V$ g4 h

8 |2 t1 C9 Z+ A- f& F# N; E[转帖]:

3 Y) {( B; K3 p- k! @ ; `: ~& E; k# f! \' u, W% D

访孙中山纪念堂,为什么是“谒陵”?

推荐本文

-------------------------------------------------------------------------------- - S( o: Z$ y# ]

□ 陶 杰

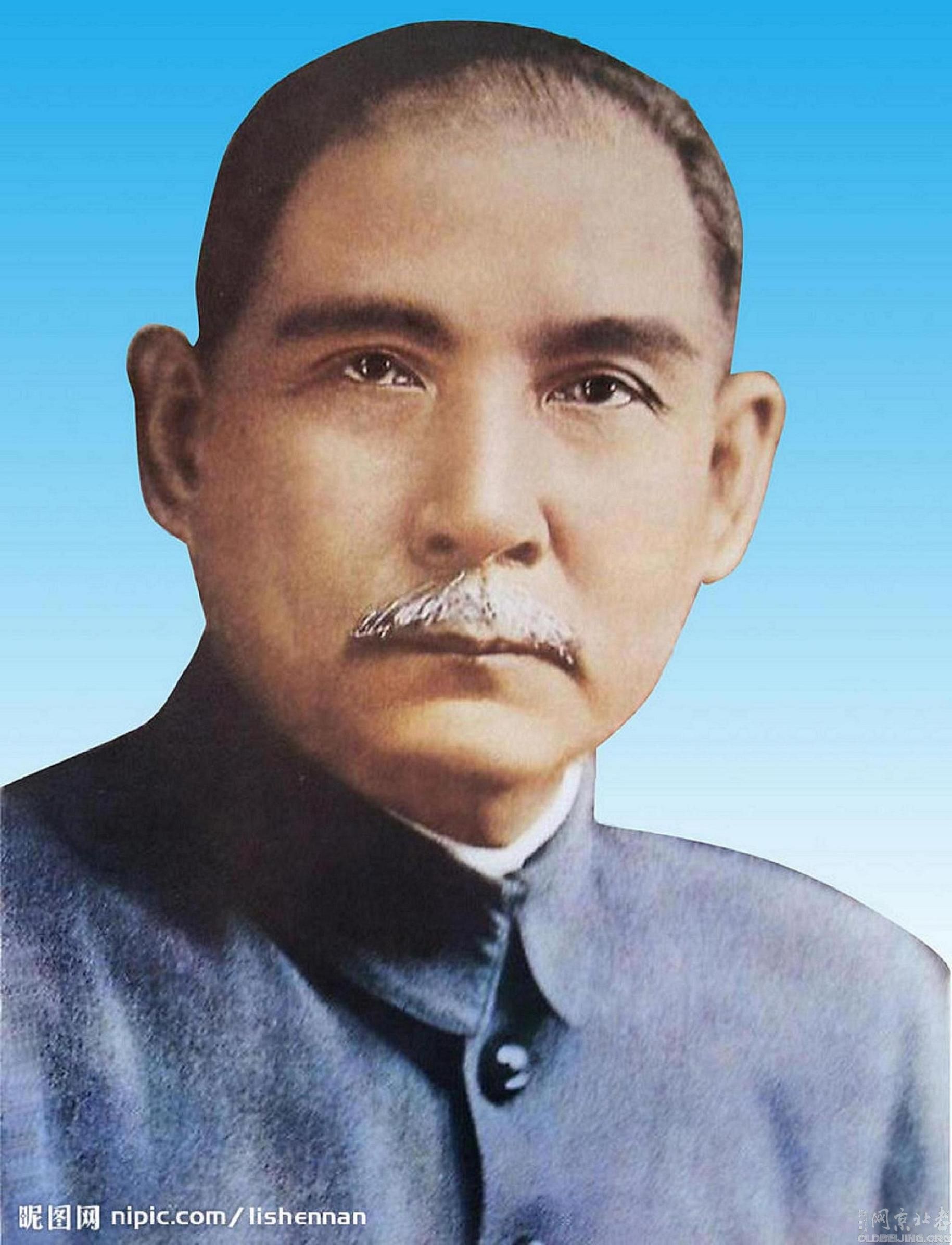

( [& ~4 D }) M4 w1 V 国民党前主席吴伯雄访问大陆,来南京故都的中山陵献花圈,无论国共两党,发布消息,都叫做“谒中山陵”。

孙中山逝世几近100年。中山陵已成为国人脑海中的一大景点,“谒中山陵”却折射了现代中国人政治心理的一个盲点。

孙中山推翻帝制,建立民国,受的是西方教育,信奉的是脱胎自美国华盛顿宪法精神的民族、民主、民权的三民主义。孙中山首创亚洲最古老的共和政体,既是共和,那么这位“国父”的坟墓岂会被尊崇他的国人定为“陵”?

“陵”是皇帝之墓,中国的大人物死了,坟墓的名称也分为三系。孔子与关羽,是中国儒家一文一武的两大守护神,只有孔子与关羽死后,坟墓才够资格称为“林”。忠臣猛将,功在邦国,如岳飞,死后的一座土丘,也不过叫“岳坟”而已。孙中山死后,坟墓建成纪念堂,却被供奉成“陵”这一级帝皇的身后待遇。造访孙堂,像叩见皇帝一样,尊为“谒陵”,那么孙总理推翻2000年帝制,建立共和,所为何来,岂不白忙了一遭?

因为中国人的潜意识之间,不论“共和”也好,“民主”也罢,根深蒂固,还是需要一个皇帝。孙中山没想到自己领导革命,结束帝祚,中国人还是把他当开国老皇帝办。还是袁世凯这一点看得清,干脆复辟称帝,年号洪宪,什么国会、共和、五权分立,袁世凯知道,这一切通通是废话。“袁世凯有当皇帝的野心”,中国人的历史课本都这样说,并以此把老袁定为坏蛋。中国人既奉孙大炮为皇帝,袁大头也想当当,又有何不可?

访孙中山纪念堂,至今还叫“谒中山陵”,折射了中国人政治心理阳光照射不到的一片阴暗面。孙中山虽然领导革命,对中国人的民族心理学研习不足,他的错误是一步登天:推翻帝制之后,学习美国的政治制度,为中国设计了一套共和制。当时了解孙中山的人,许多都看出了孙中山是政治外行。中国是一个小农社会,人民的教育素质低,民间迷信神祗的香火犹盛,讲述什么“德先生”和西方议会民主,一直只是知识分子学术小圈子的沙龙喧嚣。在戊戌维新期间,康有为在游历英美和欧洲之后,即主张引进君主立宪,梁启超却反对,认为既然是“革命”,不妨彻底,该效法美国和法国的共和。

但“中国人民的老朋友”、美国女作家赛珍珠看出了问题,她感到不对劲,中国正在循错误的历史方向滑落,赛珍珠在《我的中国世界》里喃喃自语:“孙中山是一个无私的君子,他的品格无可置疑,但他摧毁了他的同胞生之所系的一大秩序,天国是美好的,但真危险啊,万一在走向天国的途中,灵魂失落在地狱里,那怎么办呢?”

“生之所系的一大秩序”是什么?就是中国这个农民社会对帝皇的膜拜心理。农业经济,丰收和旱饥,都要看“老天爷”的气候脸色,皇帝既是“天子”,则天命可畏,皇帝就是不容质疑的宿命。赛珍珠对中国文化的认识,尚未深至民族心理的层次,但另一位地理学家亨廷顿就一针见血了:“南方人出于狂热,把共和政体强加在一个国民公德几乎荡然、而极不宜行共和政体的国家。”

但如果设想,当年孙中山把清室的一套戏台袍甲留下来,把皇帝的权力掏空,爱新觉罗家族和八旗子弟成为类似英国上议院的骨干,中国人的帝皇崇拜,下有一个宣泄表述的渠道,王储大婚,还可以像英国一样,成为促进旅游的国际花边盛事,但皇室却无法滥用权力,让暴君和昏君干的只是祭天、祷地、接国书的体面事宜,委任民选首相,岂不东西合璧,更切合中国国情?

今日回顾,一切当然太晚。错误的判断、偏执的抉择,学医出身的孙中山,面对痼疾,只知用抗生素的猛药,而于社会科学和文化传统识之未深。中国很快就被军阀割据,中国人民在一场“共和实验”中,挣扎着走向天堂,灵魂却失落在地狱。辛亥革命结束了名义上的帝皇统治,五四运动又要打倒孔家店、废除文言文,但今日吴伯雄“谒中山陵”,却没有人质疑“谒陵”是帝皇和奴民意识的流露,是孔家店与文言文中最封建的部分。吴伯雄一行人在中山陵前合照,一副笑嘻嘻的模样,可有想过,他也背叛了孙中山先生的“革命理想”?

今天,看见美国人高高兴兴带着孩子,也踏上了梯阶,走进林肯纪念堂参观,林肯的石像也很大,他却不是美利坚一统天下的太祖老皇帝,去林肯纪念堂,英文叫A trip to,也不是什么“谒陵”。孙中山先生的“革命”,开的这个玩笑太大了,“国父”于地下岂能无憾乎?

( O B$ k V4 f' b/ j

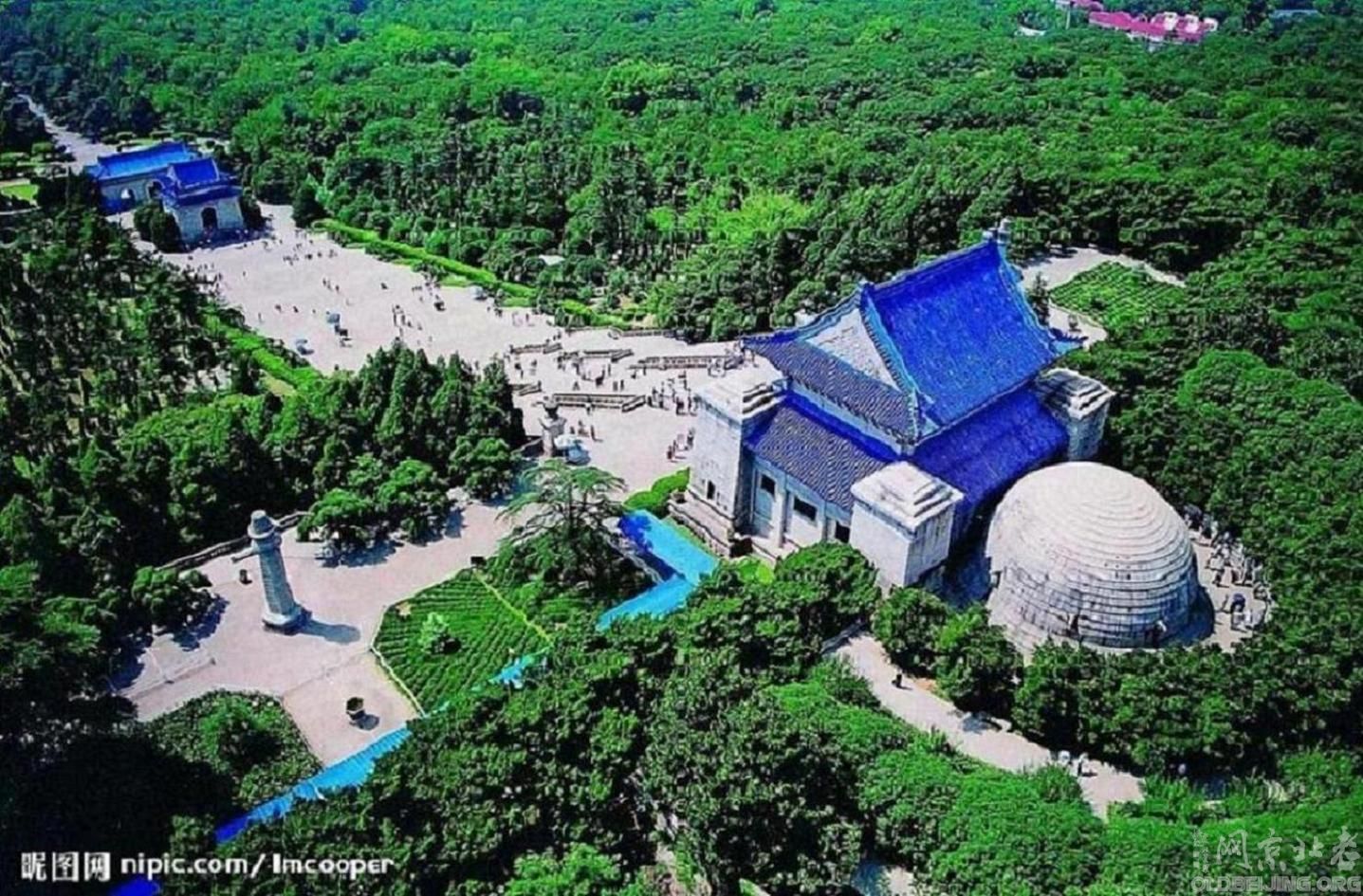

民国初期之孙中山墓园(南京)--中山陵

民国初期之孙中山墓园(南京)--中山陵

民国初期之孙中山墓园(南京)--中山陵

# h" F7 \) y1 P5 p0 M 9 ?* U4 @/ o$ i

# M; v# H0 q5 S/ X+ i( m2 O

& m5 H' V: [$ W4 m# s6 ~; C

% l2 k! v- Q, l/ l' K1 C[转帖]

5 D- V% P0 ]- H. \2 W中山陵-历史沿革

1 Z0 j7 b7 C7 s 一、葬事筹备处(1925年4月4日——1929年6月30日)

1925年3月12日,孙中山先生在北京与世长辞,举国悲痛。1925年4月4日,在北京的国民党中央执行委员筹备安葬事宜,推举张静江、汪精卫、林森、于右任、戴传贤、杨庶堪、邵力子、宋子文、孔祥熙、叶楚伧、林焕廷、陈去病负责先生的葬事工作,并选墓址于紫金山。

二、奉安委员会

$ O5 Z. _$ T5 }( L9 [# y# R

w w, P' J8 ]3 m) I

1929年1月14日奉安委员会成立,1929年6月1日国民政府举行了奉安大典,将中山先生的遗体由北京迁葬于南京中山陵。

三、总理陵园管理委员会

1929年7月1日,国民政府组织总理陵园管理委员会。葬事筹委会是日撤消,一切经手事项移交总理陵管会办理。

四、伪国父陵园管理委员会

1938年,伪督办南京市政公署实业局园林管理所在其下设伪中山陵园办事处,暂时维持陵园现状。1942年4月6日,汪精卫指定褚民谊等组织伪国父陵园管理委员会,负责名义上的日常工作。

五、国父陵园管理委员会

1945年8月17日,重庆总理陵园管理委员会派出首批人员回南京接收伪国父园,恢复陵园的正常工作。1946年7月2日,国民政府明令公布《国父陵园管理委员会组织条例》,原《总理陵园管理委员会组织条例》即废止,总理陵园管理委员会遂改为“国父陵园管理委员会”。 在动荡的局势中,国父陵园管理委员会只做了一些小的修缮工作。

六、中山陵园管理处

1949年4月28日,南京市军事管制委员会成立,5月10日,南京市人民政府成立。1949年8月前,中山陵园属于军管时期。1949年8月,改称“中山陵园管理处”,隶属于南京市政府园林管理处。

七、中山陵园管理委员会。

1951年7月成立中山陵园管理委员会。同年9月,成立整风委员会分会,由高艺林任主任委员。1958年4月,园林管理处并入南京市城市建设局。管理委员会也隶属于城建局。

八、中山陵园革命委员会

1966年5月“文化大革命”开始,同年6月城建局撤消。1968年4月成立了中山陵园革命委员会。1970年1月22日,江苏省革委会决定以中山陵园为范围,增设钟山区,实行党政一元化领导,陵园隶属于钟山区革委会。

九、中山陵园管理处

1975年4月,市革会决定撤销钟山区,陵园管理处划归南京市城建局领导。1982年8月,市委、市政府将中山陵从市城建局划出,为市属局一级单位,全民事业性质不变。

十、中山陵园管理局

1996年6月,中共南京市委、南京市人民政府宁委发(1996)19号文“中山陵园管理处”更名为“中山陵园管理局”,为市政府直属事业单位。此时的中山陵园在保护、恢复现有的人文景观和自然景观的基础上,充分利用优越的自然条件,不断开辟新的景点、景区,把山水风景、文物建筑、名胜古迹及人造园林艺术融为一体,呈现出一个多功能的旅游风景区。

2007年5月8日,南京市钟山风景名胜区-中山陵园风景区经国家旅游局正式批准为国家5A级旅游风景区。

/ H% P' C v. @; f ( U( x" j1 w6 f; W

........ / M, Z0 h* N4 ]6 t( ]5 L

) K+ T' C2 X& m- G0 e; ~3 G由上文可见,“中山陵”一直是称为中山陵园的。 1 M3 n1 K- t# O4 ^

N' M+ @' C$ E }/ z多写一字,抹掉了对先总理的亵渎。 + P0 C8 _" U/ r$ o

- z- y' z% i* i, _9 E" Q

3 e8 r" j$ @1 Y4 r5 `

8 d3 u8 U1 Y0 f# w, X

% M! A% q" j8 A' U: Z- l0 @

' q0 C ~; v1 i z* }" h+ _

|