UID40163

帖子

阅读权限200

在线时间 小时

精华

威望

日志

相册

注册时间2010-5-26

最后登录1970-1-1

|

本帖最后由 郭大誌 于 2013-4-12 15:04 编辑

7 ^1 M A* K: p" `; m9 A( l( r

" }" {) R* Y) `% U _2 m' {" C【原创】我家的清代老宅彻底塌没了!{:soso_e150:}: Z5 L; o' q" M$ }5 C. m

3 {- Q }& ~: K" M! B& S从我的个人介绍里,大家可能知道了——本人本姓杜,是唐代大诗人杜甫的47代后裔,曾祖父为清代正二品、赏戴花翎,民国参议员及陆军中将杜俞;后因父亲杜巴从事党的地下工作,按规矩改名换姓,姓了曾祖母的姓改名郭亮;后因历史原因,我们也跟解放后成为全国著名戏曲理论家的父亲姓郭,而未改回原姓。! C" Y+ N" Q9 e! m- ^) S, _) G

如今,我们在湖南双峰(原湘乡)的老宅“福庆堂”彻底塌没了!因为该宅土改时被分了,除家里人外,还住进来几十户贫雇农;但改革开放后他们日子都好了,都到别处去盖了新房(基本上都是二层小楼);但由于南方潮湿阴雨,房子没人修就容易坍塌。最近房子彻底塌没了后,家里人还因为横贯客厅和书房的那根大梁闹出了“人命”!

0 u9 F7 `) U) Z9 Y+ `

( E# Z9 M# Q T7 D4 |以下是关于我家的历史,想跟大家聊聊——

3 E% j9 f6 m- k

+ a) A" F" J# S2 u R

0 d# d& ]" m6 J* @: X& O

# m, ]/ a; `* X. d+ I! S

9 U* x# L. {# d祖父为清代二品 孙子却参加革命

; y# P2 {, n8 m

* P+ W) r5 s' K8 s# q" s( M9 N杜甫后代 祖孙两样人生 {( n# N8 J6 i' L8 K1 n7 O

! m9 ^+ e! P$ b4 s5 Q$ Y

祖父

# I, S h. u% x! l/ h. h文武双全

8 v0 T8 Z2 C; Z0 E3 [0 ~光绪皇帝赞为“江南才子”

4 D+ q$ `. P3 \# c' X& t8 u- D4 m2 C% n( `0 B

民国总统题匾“武库长才”- V& \ c) L2 h% H

& h2 B. S, o8 u4 @1 ^在今湖南省双峰县(原湘乡县)甘棠铺镇五四村的一片庄稼地中,有一座已经没有了坟丘的陵墓,原来那巍峨耸立着的大理石墓碑,早已改作了南冲水库的纪念碑——这就是清代正二品、赏戴花翎,民国国会参议院议员、陆军中将杜俞之墓。

! S$ h5 M S- c% H; @8 I4 z杜俞又名云秋,小时虽生活贫寒,但天资聪颖加上勤奋,五六岁时在一条街上走一趟,就能将沿街店铺的字号顺次记住,店内杂货品牌、产地、单价一目了然。十来岁即能通经书作诗赋,对联更是出口成章。一次进京赶考,众多熟读四书五经的考生都被一道怪题目——“恶芙蓉”难住了,他们从来没听说过这东西,皇上“罚”他们回去再读三年书。杜俞却猜想“恶芙蓉”必定是罂粟花,果然,光绪皇帝见到他这篇有理有据、加叙加议、有如行云流水般的绝妙文章后,立即召见。见杜俞不仅才华出众,而且生得一表人材,皇上“与语”大悦,称赞他为“江南才子”,并当即赏给这个26岁的附监生一个正七品知县(一般中状元才“分发”知县)。很快又奖升他连升五级为从四品知府、管带四川长胜中左等各营,其时,有近臣质疑进言道:“云秋是文人,带兵行吗?”皇上笑曰:“大材小用!”

* v# p4 r$ S$ e2 j' W: L1 J杜俞果然没有辜负朝廷的厚望,他南征北战、屡立战功,无论沿海倭寇、还是内地匪患(包括中日甲午战争中的牛庄之战——见《中日战争》(6),第295页),都少不了这位“救火将军”。所以他44岁时就已因功奉旨赏加二品衔、诰封三代了。清末他已做到总兵(相当于军区司令)统领热河左翼练军,并奉旨署理湖南布政使(相当于省长),帮办湖南军务。他赴日本“阅操”回国后鼓吹洋务运动;后又支持孙中山先生领导的辛亥革命,反对袁世凯称帝,这些皆是后话。1 e5 _% {/ k) o7 c% e8 z

民国大总统徐世昌曾为杜俞题写过巨匾,上书四个大字——“武库长才”,以前曾悬挂于位于三棠铺镇两头塘村的杜俞老宅“福庆堂”正厅。其中“武库”的典故,出自杜俞的祖先——也就是唐代大诗人杜甫常引以为自豪的祖先——晋代晋文帝皇妹高陆公主的驸马都尉、官拜镇南大将军、当阳侯杜预,他不仅是军事家,还是出色的政治家、历法家、机器发明家、水利工程家和历史学者,著有《春秋左传集解》,时人因而称之为“武库”。因杜俞能文能武,不仅能带兵打仗,且著述颇丰,著有《海岳轩丛刻》、《通商志》、《出塞吟》、《采菽堂诗抄》、《前后出塞集》等,当时的大总统以杜俞祖先的称号来称誉他,也算是极高的评价了!

3 n4 Y0 R- ]/ J$ c r5 w" j3 G& q

曾国藩赠书奖励“好记性” P5 M% H6 p2 B

1 O$ Z. [7 b4 v) W& n

上世纪60年代初的一天,北京图书馆(今“国家图书馆”)的两名员工,风尘仆仆地远赴湖南双峰,到原清代太子太保、武英殿大学士、一等毅勇侯曾国藩的故里,寻找这位一代名臣生前的一套重要藏书《古今图书集成》。) ]% S) D9 I7 g6 z

当他们从曾家得知,此书当年早已被曾国藩赠与了杜俞时,不顾旅途劳顿,又马不停蹄地赶往杜氏的老家。但却意外地得知此书已经不在了!来人不信,坦诚相告:“我们不远数千里来到贵地搜寻此书,足以说明其重要,政府也不白拿,付给你3万元怎么样?”杜俞的曾孙听后,顿时惊得目瞪口呆。因为这笔钱在当时即使在大城市也简直就是天文数字,更何况偏僻的乡村呢!他不禁为这样一件国宝当年在土改时毁于无知村民手中而遗憾不已!见主人半天没言语,另一位来者补充道:“要不,再给你加5千元,行吗?”杜俞的曾孙赶紧解释道:“两位见笑了,先祖珍爱之书,如能被国家收藏,此物实在是适得其所了!莫说3万,就是一分不要,我们也乐意捐献,可惜,实在是不在了!”来人叹息不已,怅然而归!

+ s; r1 k. G7 K# f+ f& z此件国宝如何从曾家来到杜家,其中还有一段传奇故事——

- ^- U4 ]/ h7 J9 r一天,杜俞到曾国藩宅邸索借《古今图书集成》,曾公早闻这位小同乡有过目不忘的本事——今日正好可以当面试试他,便先递给他一本目录:“你要借哪一册,先看看目录吧!”不料,杜俞接过顺势坐在池塘边,每看完一页便撕下扔进水中。当他向曾公借阅其中的几本时,曾公欲要回目录,杜俞故作惊慌地答道:“哦,已经落在水里了!”曾公飞奔至池边,果见池中飘满了书页,有的已经沉入池底,不禁震怒:“此书有数十箱之多,你今将目录毁了,叫人以后如何查找?哼,要想借书,容易,先把目录给我找回来!”杜俞笑道:“大人息怒,稍等片刻,我还您目录便是!”随即要来笔墨,一口气将目录背录下来。曾公接过一看,竟然一册未漏,一字不差,不觉惊叹不已:“神了,真神了!这正是长江后浪推前浪啊!”不仅顿时转怒为喜,而且马上吩咐家人将全书赠与了杜俞。

0 b2 [; @- h$ A) H6 ?/ Q8 d' l( t, F& @" @+ t: l4 P+ u1 ?' n/ z3 V

孙子& D. j1 G2 n8 X Z0 G

投奔革命. c+ D8 k( o1 N9 p

党营救才出狱逃离魔掌

: G) V& u" w2 \6 B

. u2 P# ~' x% S' Z& a0 B% i9 T: q+ m* M不羡高官厚禄一心参加革命

$ F6 ~* s" h0 m V3 a6 L) }' \. O# u% [7 X/ A) I' i

杜俞的后代中,还出了一位人物,这就是那著名的黄埔军校的第一期毕业生(与国民党抗日名将杜聿明、宋希濂等同期)杜心如。杜心如虽不是以战功著称,但颇受蒋介石器重,名列包括戴笠、康泽、郑介民、桂永清等在内的蒋介石亲信的“十三太保”之中,为国民党陆军中将,曾任国防部保安局局长等职。

) K# w2 l" J" y3 [" u5 C1 N5 l杜心如的堂弟杜兰荪曾任国民政府民政厅副厅长,后也投奔他麾下任职。因钦佩堂哥八面威风,杜兰荪也将希望寄托在自己的儿子身上,便想通过堂哥关系介绍次子杜巴(族名杜国盛)进国民党中央军校高级政治训练班,今后好能在仕途上步步高升,享尽荣华富贵。

2 s1 L3 v% o% |6 u/ t5 [但当时的杜巴,早已担任过学校学生会和学生抗日救国会负责人,追求进步,而且喜爱艺术,对当腐败的国民党官僚丝毫不感兴趣,便故意在考试时与反动派作对。当时国文考试的题目是:“乐人之乐者忧人之忧,食人之食者死人之事”,杜巴却故意答成“乐人民之乐者忧人民之忧,食人民之食者死人民之事”,完全改变了原题目中的封建奴才哲学,而变成了共产党员的“为人民服务”哲学;政治考题为:“三民主义、法西斯主义、共产主义,试各述其优劣”,杜巴却故意答称:“孙中山先生的三民主义的最高理想,就是共产主义!”这通儿“共党言论”令主考的国民党高官愤怒不已,但碍着杜心如和杜兰荪的面子,也不好发作,只得让杜氏兄弟好好管教子侄,“否则,早就当‘共产党赤色分子’抓起来了!”

1 z, o# F' @5 M9 R此后,杜巴索性趁机干脆与封建家庭断绝了关系。他加入了地下党领导的“抗敌演剧队”,担任了副队长兼艺术委员会主任,乐队指挥等职,并经常作词作曲,在音乐刊物上发表了不少抗日救亡歌曲,走上了共产党领导的抗日救亡文艺宣传道路。( l* n. t) [& \3 a5 e3 E

p, Y8 |8 s* R2 y0 }光荣历史成“反动”7 B& I8 P |, `

0 z2 q, r. c0 F* P抗敌演剧队是地下党领导的革命文艺团体,那时,10支“演剧队”从武汉分赴各地,在八年抗战期间,它坚持战斗在国民党统治区(简称“国统区”),利用各种文艺形式宣传抗日。新中国成立后,不少“演剧队”成员仍战斗在社会主义文艺队伍中,如主演影片《赵一曼》的明星石联星,著名导演水华,“北京人艺”主演名剧《蔡文姬》的著名演员刁光覃、朱琳夫妇,著名作家海岩的父亲侣朋等。

3 H9 |7 j, \: x当年,“演剧队”公开的身份是归国共合作领导下的抗日民族统一战线的产物——国民政府军事委员会政治部第三厅领导,但负责人是文化界地下党领导人田汉、夏衍和第三厅厅长郭沫若,而他们的直接上级是时任政治部副部长的共产党代表周恩来副主席。

9 X4 Y# Q! i. T; v, u( b解放前夕,长期在国统区从事地下党工作、曾在“演剧队”担任过领导职务的杜巴先期进入“日夜盼望”的华北解放区,见到了“解放区晴朗的天”。但党组织为防止敌人狗急跳墙对革命的“演剧队”进行迫害,却决定让他重回国统区把他们接到解放区来。按照地下工作的规矩,他当时必须改名换姓,这是为了掩护、不暴露身份,所以他就用了自己祖母的姓,改名“郭亮”——取湖南话“天很亮”之谐音(没想到与当年的一位烈士和当今的几位艺人重了名)。$ O3 b* b: j1 \& t4 D4 ~

抗日战争时,在“统一战线”情况下,红军都已改为“国民革命军”的“第八路军”和“新编第四军”,简称“八路军”和“新四军”。“演剧队”因属地下工作性质,所以也均有国民革命军军衔。7 J2 z) p9 w1 G; H

曾担任一支“演剧队”的少校副队长(队长为中校)的郭亮,新中国成立后仍一直为当年这段光荣经历而自豪。没想到在“文革”的十年动乱中,黑白颠倒,“四人帮”先是为了整刘少奇,把广大力尽艰辛战斗在白区、脑袋掖在裤腰带里的地下党员诬蔑为“历史反革命”;后来又为了彻底整倒周总理,把周总理当年亲自领导下的抗敌演剧队打成“反革命组织”。郭亮也因为这段光荣历史而被关进了牛棚,大字报贴到了家门口,甚至连街上的小孩见到被“造反派”押着去食堂的他,都知道大声连喊:“打倒郭亮!”

8 b3 _) C( j7 a; S2 ?5 r* J& ~& {3 e1 ?+ n& ]. R4 D

讲学著文终一生! ` C! D: N+ |) _4 N

' S" O( w% K) T8 e

粉碎“四人帮”之后,拨乱返正,曾经作过国民党的牢(当年在重庆,因为从事地下工作,与作家骆宾基、丰村等一起被国民党特务抓捕,后经地下党多方营救,才得以出狱),又被“四人帮”关起来的郭亮,终于有机会为自己和战友们的光荣历史被颠倒黑白而洗刷冤屈了。他便不断地与几位尚在世的“演剧队”负责人联络,起草了联名给党中央写的申诉信。后来,经过他们的多方奔走,才终于为“演剧队”翻案正了名!& P6 r: Y5 Z+ \

当年,作为官僚大地主家的少爷,郭亮没有一心只读圣贤书,继承家业走仕途;却像巴金的小说《家·春·秋》中的人物一样,冲出了封建家庭的藩篱,参加了革命。而且他当年曾考上了国内戏剧界的最高学府“国立剧专”(今中央戏剧学院的前身),但是又因搞学生运动被勒令退学。新中国成立后,组织上要他去当中国广播文工团团长,郭亮却觉得社会主义建设可能更需要学术人才。为了新中国的戏剧事业,他放弃了当官的机会,成了一位卓有成就的戏剧表导演理论家,曾参加了国家重点工程——《中国戏曲通史》的编撰工作。

- q- G0 E7 o' F粉碎“四人帮”后,郭亮更是感动于文艺的真正“春天”来到了,他不仅经常应邀到全国各地讲学、排戏,为各地培养戏剧表导演人才贡献自己的有生之年;还在各大报刊杂志上发表了很多学术理论文章;并且出版了自己多年的研究成果《戏曲导演学概论》等著作。

0 z/ l* [) F2 r就这样,这位唐代大诗人杜甫的后裔、清代二品大员杜俞的后代,为祖国的文化事业孜孜不倦地奉献了自己的一生。

/ D p; g) Y& u0 W, K□本报记者 郭大誌(发表在《人物周刊》上)

4 C- p$ ]9 ~# | H6 D; S! h, R; d+ g- R' g0 j2 n1 S" f0 v- M

|

-

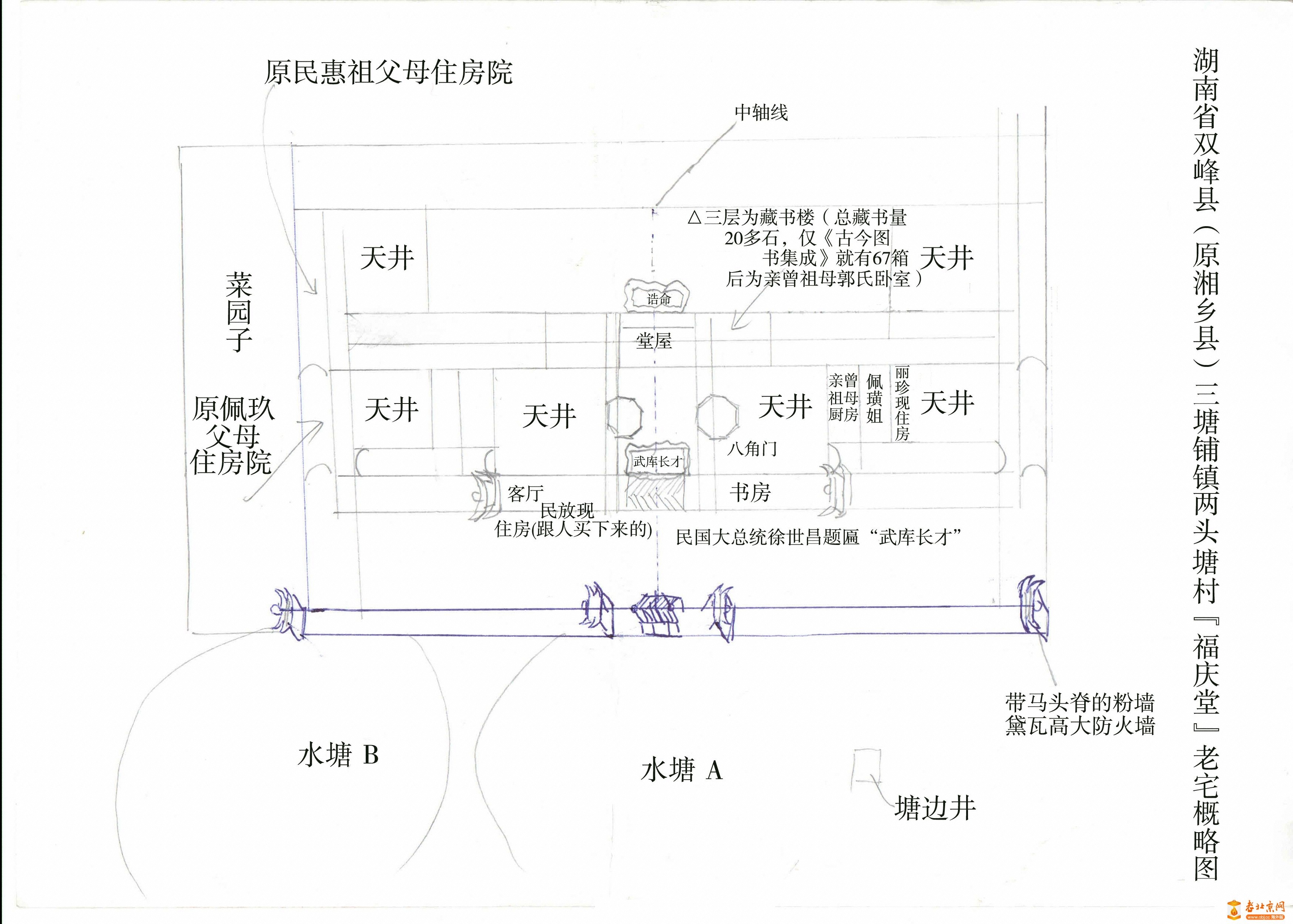

湖南双峰(原湘乡)我家老宅“福庆堂”原貌

-

2008年回去抢救性拍摄老宅时画下的平面图

|